/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作土壌分析でまず見るべきはpH。pH5.5以下は鉄の溶脱を招き秋落ちの原因に。土壌pH低下は2:1型粘土鉱物(モンモリロナイト等)の減少が原因の可能性があり、これらは風化でpHを上げる働きを持つ。相談者の土壌ではpH改善傾向が見られ、CEC向上も確認。2:1型粘土鉱物の施肥が効果を発揮していると考えられる。土壌劣化は2:1型粘土鉱物の消耗と捉えられ、ケイ酸供給不足にも繋がるため、猛暑対策としても重要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作土壌分析でまず見るべきはpH。pH5.5以下は鉄の溶脱を招き秋落ちの原因に。土壌pH低下は2:1型粘土鉱物(モンモリロナイト等)の減少が原因の可能性があり、これらは風化でpHを上げる働きを持つ。相談者の土壌ではpH改善傾向が見られ、CEC向上も確認。2:1型粘土鉱物の施肥が効果を発揮していると考えられる。土壌劣化は2:1型粘土鉱物の消耗と捉えられ、ケイ酸供給不足にも繋がるため、猛暑対策としても重要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

昨年弱々しいトウダイグサを見た投稿主は、より生き生きとした姿を求め、3月に同じ場所を訪れた。早くもトウダイグサらしき草を発見し、その生き生きとした姿と美しさに感動。早速花を観察し、訪れている虫にも気付く。小さく細長い茎は、周りの草が生い茂る前に成長するために必要だと考察。美しいトウダイグサに出会えた喜びを綴っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑茶の緑色は葉緑素だが、紅茶の茶葉の褐色はフィオフィチンによる。フィオフィチンは、葉緑素の中心にあるマグネシウムが水素に置き換わることで生成される。マグネシウムの喪失により、緑色から褐色に変化する。紅茶の発酵過程でこの変化が起こる。つまり、紅茶の褐色は、変質した葉緑素であるフィオフィチン由来の色である。抽出された紅茶の溶液にもフィオフィチンが含まれる可能性が高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY ShopのPAY.JPクレジットカード支払モジュールがEMV 3Dセキュア(3Dセキュア2.0)に対応しました。2025年3月末の導入義務化に伴う対応です。PAY.JPクレジットカード支払モジュールと定期課金モジュール利用者はSOY Shopのバージョンアップが必要です。定期課金モジュールのリダイレクト型は未対応のため、必要な場合は問い合わせを。最新パッケージはサイト(https://saitodev.co/soycms/soyshop/)からダウンロード可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、山形県真室川町で偶然にも緑色凝灰岩と出会った体験談です。著者は、緑色凝灰岩の主成分である緑泥石との思わぬ出会いに感動し、それを「栽培の神様に導かれた」と表現しています。

また、記事内では「田道間守が目指した常世の国はヤンバルの事か?」という別の記事への言及がありますが、要約にあたりその内容には触れていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

春の訪れとともに、頻繁に草刈りが行われる場所で、地際に咲くセイヨウタンポポが見られます。花茎は短く、光合成ができるとは思えない紫色で小さな葉が数枚あるのみです。これは、昨年の秋までに根に蓄えた栄養だけで開花・結実するためです。厳しい環境でも繁殖を成功させるセイヨウタンポポの生命力の強さを感じます。越冬する草が蓄える栄養を、栽培に活用できればと夢が膨らみます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

いもち病菌よりも早く稲の葉面を占拠することで、いもち病の発生を抑えようという取り組みがある。そのために、稲の種もみや苗に有用な微生物を付着させる技術が開発されている。この技術により、農薬の使用量削減に貢献できる可能性がある。記事では、クワの葉面から採取された微生物の有効性や、苗への微生物の定着率向上のための工夫などが紹介されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

3月下旬に、既に綿毛を形成したノゲシを見つけ、その早さに驚いたという内容です。筆者は、先日まで肌寒く、花粉を媒介する昆虫も少なかったことから、ノゲシの繁殖の仕組みに興味を持ちました。ノゲシは、身近でありながら、進化の過程で生き残った興味深い生態を持つキク科植物の一例として挙げられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、AppImage形式になったMinecraft: Pi Edition: Rebornでスキンを変更する方法を解説しています。

まず、AppImageファイルを実行する準備として、`chmod`コマンドで実行権限を与え、`fuse`パッケージをインストールします。

スキンの変更は、`~/.minecraft-pi/overrides/images/mob/`ディレクトリに`char.png`という名前でスキンファイルを配置します。

ただし、このままだとスキンが崩れてしまうため、`minecraft_skin_fixer.py`というスクリプトを使って修正します。

最後に、AppImageファイルを`/usr/local/bin`に移動して`mcpi`というコマンド名で実行できるように設定しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

とあるマメのアレロケミカルの話は、インゲンマメが害虫から身を守るために、様々な化学物質を使って複雑な戦略をとっていることを解説しています。

まず、ハダニに襲われると、インゲンマメは葉から香りを出し、ハダニの天敵であるカブリダニを呼び寄せます。さらに、この香りは周りのインゲンマメにも伝わり、防御を促します。

しかし、この香りは別の害虫であるナミハダニには効果がなく、むしろ誘引してしまうという欠点があります。

このように、インゲンマメは生き残るため、多様な化学物質を駆使して複雑な戦いを繰り広げているのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ChromebookのLinuxアプリで日本語入力をするために、MozcとFcitxをインストール・設定する方法を解説。locale設定後、MozcとFcitxをインストールし、設定ファイルを編集してFcitxを自動起動するように設定。fcitx-configtoolでMozcを追加し、geditで日本語入力を確認。geditでは挙動が怪しかったが、他のアプリでは正常に動作。Javaアプリでも日本語入力可能になった。cros-imを使う方法もあるが、geditでは漢字変換できない問題がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

3月に入り暖かくなるにつれ、枯れたイネ科の草の隙間に新たな生命が芽生えている様子が観察された。枯れ草に絡まるようにマメ科の植物が成長する一方で、枯れ草の凹みにはオオイヌノフグリが群生し、小さな青い花を咲かせていた。一見何もないように見える枯れ草の隙間にも、既に適応した植物が春の訪れを告げている。わずかな隙間を観察することで、自然の緻密さと力強さを改めて実感できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

摂津峡の山を眺めると、落葉樹が線状に並んでいる箇所と、その間に凹んでいる箇所があることに気づいた。凹んでいる箇所は、落葉樹が少ないため目立たないのかもしれない。Google Mapsの航空写真で確認すると、凹みの南側はこんもりと茂っている。これは土砂崩れなどの影響で植生が変化した可能性がある。

この観察から、景観の違いは植生の違いに起因する可能性があり、例えば凹みにはツバキやサザンカのような常緑低木が多いかもしれないと推測される。

関連する過去の観察として、シイ林の林床の植生調査や、落葉樹の下に常緑樹が生育する現象についての考察がある。これらの観察と考察を積み重ねることで、自然のメカニズムの理解が深まると期待している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ドングリは種子ではなく、薄い果皮に包まれた堅果である。乾燥に弱いドングリは、発芽時期を調整する休眠性を持つ。アベマキは休眠性が弱く秋に発根し冬を越すが、クヌギは休眠性が強く春に発芽する。クヌギの休眠解除には約120日の低温処理が必要となる。これらの情報から、秋に発根しているドングリはアベマキと推測できる。ただし、春に芽生えているドングリの種類の特定は、発芽後の成長速度が不明なため難しい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSで異なるドメインの複数サイト(example.kyoto, other.example.kyoto)をさくらVPS上の単一サーバーで運用する手順を記述。Let's Encryptでワイルドカード証明書(*.example.kyoto)を取得し、既存証明書を削除後、お名前.comのDNS設定でTXTレコードを追加。SOY CMSでサイト毎にURLを設定し、Apacheのドキュメントルートにindex.phpと.htaccessを設置、ドメインに応じてサイトを切り替えるよう設定。ワイルドカード証明書の更新は、お名前.comでは自動化できないため手動、またはさくらのクラウドDNSへの移管が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ベランダのコマツナが抽苔(花茎が伸びる)した。これは低温に晒された後、気温上昇と長日照によって引き起こされる。3月に入り、日照時間が延び、暖かい日があったことで、まだ葉が十分に育っていないにもかかわらず、花茎が伸び始めた。通常、植物は一定の生育段階を経て開花するが、コマツナは葉の展開が少ない状態でも種子形成へと切り替わる柔軟性を持っている。これは動物には見られない、植物ならではの適応力と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

2月中旬、道端でカラスノエンドウらしき草に花が咲いているのを発見。カラスノエンドウの開花時期は3月頃なので、開花には早いと感じた。

最近の暖かさで開花が早まったと思われるが、今後の寒波で影響がないか心配している。

とはいえ、カラスノエンドウは比較的強い植物なので、おそらく大丈夫だろうと考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビタミンB12は、動物性食品に多く含まれる必須栄養素で、植物や菌類にはほとんど存在しない。土壌中の細菌がビタミンB12を生成するが、現代の衛生環境では摂取は難しい。ビタミンB12はDNA合成や赤血球形成に関与し、不足すると悪性貧血や神経障害を引き起こす。

一部の藻類もビタミンB12を含むとされるが、種類や生育条件により含有量は大きく変動する。そのため、ベジタリアンやビーガンはサプリメントなどで補う必要がある。ビタミンB12は他のビタミンB群と異なり体内に蓄積されるため、欠乏症の発症は緩やかだが、定期的な摂取が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

3月下旬の長崎県諫早市の本明川土手では、春の訪れとともに植物の激しい生存競争が繰り広げられていた。背の高いダイコンのような花は、ロゼット型の生育形態をとるものの、光合成を行う葉の部分は他の植物に覆われていた。主な競争相手は2種類のマメ科のつる性植物で、土手一面に広がり、ダイコンの花の葉を覆い隠していた。さらに、マメ科植物の隙間にイネ科の植物が細長い葉を伸ばし、生存競争に参戦していた。遠くから見ると穏やかな草原に見えるが、実際は植物たちの静かな戦いが繰り広げられており、著者はその様子を「初春の陣」と表現している。この競争は、植物たちの進化の過程における淘汰圧の結果であり、今後さらに激化していく可能性を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

木蓮の開花をきっかけに、筆者は植物の進化について考察している。以前は単に季節の風物詩と捉えていた木蓮だが、福井の恐竜博物館で被子植物の進化に関する展示を見て印象が変わった。展示では、恐竜が木蓮のような花を見ていた可能性が示唆されていた。木蓮は被子植物の初期に出現したと考えられており、恐竜時代の風景の一部だったかもしれない。この新たな視点を得たことで、筆者は木蓮の花を神々しく感じ、恐竜が花を見てどう感じたのか想像を巡らせている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヘアリーベッチは、窒素固定に加え、アレロパシー作用で雑草を抑制する緑肥です。根から分泌されるシアナミドが雑草種子の休眠を打破し、時期外れの発芽を促して枯死させる効果があります。シアナミドは石灰窒素の成分であり、土壌消毒にも利用されます。裏作でヘアリーベッチを栽培すれば、土壌消毒と土壌改良を同時に行え、後作の秀品率向上に繋がると考えられます。さらに、ヘアリーベッチは木質資材の分解促進効果も期待できるため、播種前に安価な木質資材をすき込むことで、土壌改良効果とシアナミド分泌量の増加が期待できます。この手法は従来の太陽光と石灰窒素による土壌消毒より効果的かもしれません。今後の課題は、シアナミドの作用点と、効果のない土壌微生物の特定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

乳酸菌バクテリオシンは、近縁種の細菌に対して効果的な抗菌ペプチドです。安全で、耐性菌出現のリスクも低いことから、食品保存料としての利用が期待されています。近年、様々な構造のバクテリオシンが発見され、遺伝子操作による生産性の向上や、より広範囲の抗菌スペクトルを持つバクテリオシンの開発が進められています。医療分野への応用も研究されており、病原菌感染症や癌治療への可能性が探られています。しかし、安定性や生産コストなどの課題も残されており、今後の研究開発が重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヨトウムシ被害の多い地域にサナギタケの胞子が少ないのでは、という疑問からサナギタケの生態調査が始まった。調査の結果、サナギタケの胞子は落ち葉や周辺の木の葉に存在することが判明し、腐葉土を入れたハウスでサナギタケが発生したという報告とも一致した。サナギタケは薬効成分が豊富で人工培養も盛んだが、畑への応用はまだ不明確。今後の研究で、人工培養の知見が畑のヨトウムシ対策に繋がるか期待される。さらに、サナギタケ培養液には抗がん作用があるという研究結果もあり、今後の更なる研究が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Lenovo Ideapad 720SにUbuntu 18.04β版をインストールしたが、内蔵Wi-Fiアダプタは使用できなかった。Wi-Fiアダプタ自体はRealtek製で物理的には動作しているものの、対応するドライバが見つからない。ArchWikiやRealtek、Githubのリポジトリを調査した結果、rtl8821ceドライバが必要だとわかったが、Ubuntuに導入できる形では提供されていない。そのため、現時点ではUSB接続のPocketWifiを利用してインターネットに接続している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

用水路脇の苔むした壁にタネツケバナが開花し、種子形成が始まっている様子が観察された。筆者は、タネツケバナは果実を作らず種子を散布する仕組みを持たないため、種子は水路に落ちて流されてしまい、種の保存に不利なのではないかと疑問を抱く。しかし、そもそもこのタネツケバナがなぜここに発芽できたのかを考えると、上流から流れてきた種子が苔に捕らえられて発芽した可能性が高い。同様に、新たに形成された種子も苔などに捕らえられれば、発芽できるかもしれないと推測している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レバテックキャリアの技術ブログで、筆者のGo言語のユニットテスト記事が紹介された。紹介記事はGo言語学習者向けのおすすめ記事まとめで、筆者の記事はテストコード作成フローの実例紹介が評価された。IT・Web系転職サイトに栽培系ブログが掲載されたことは、デジタルとアナログ業界の橋渡しとして意義深い。筆者は今後、両業界の利点を融合させる役割を目指している。

追記として、レバテックキャリアと同じ運営会社が、フリーランス向け案件紹介サイト「フリーランスHub」を立ち上げたことが紹介されている。フリーランスHubでは、地域やリモートワークなど様々な条件で業務委託案件を検索できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

開聞岳付近の畑の土壌は、火山噴火由来の小石が多く含まれる未熟黒ボク土である。小石は安山岩質で、開聞岳の山頂付近に形成された溶岩ドームの噴火によるものと考えられる。安山岩は玄武岩より粘性が高く、開聞岳の安山岩は特に粘性が強いと推測される。安山岩の組成は斜長石が多く、雲母、角閃石を含み、石英は少ない。これらの鉱物は風化によって粘土やミネラルを供給するため、土壌にとって有益である。周辺の山の地質を理解することで、遠方でも土壌に関する情報を得る能力が向上する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蛇紋岩地帯は、マグネシウムと鉄が多く、窒素、リン酸、カリウムが少ない特殊な土壌環境です。蛇紋岩はかんらん岩が水と反応して生成され、この過程で磁鉄鉱と水素も発生します。このため、蛇紋岩の山は磁性を帯びています。

土壌はpHが高く、蛇紋石は粘土鉱物であるものの、腐植蓄積は少ないと予想されます。一般的な植物はマグネシウム過多とカリウム欠乏で吸水障害を起こしますが、一部の植物は適応し「蛇紋岩地植物群」を形成します。水田には利点がある一方、畑作では対策が必要です。また、高pHのため土壌中の鉄が溶脱しにくく、鉄欠乏も起こりやすい環境です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSサイトのDropboxバックアップ方法を紹介。まずDropboxアカウントを作成し、サーバーに64ビット版CLI版Dropboxをインストール。サーバをDropboxアカウントにリンク後、バックアップスクリプト(dbbackup.sh)を作成し、cronで毎朝3時にサイトディレクトリをzip圧縮してDropboxへ同期させるよう設定。自動起動設定としてcrontabの@rebootを利用。debファイル経由のインストール方法も追記。再起動しない場合はdropbox start -iコマンドを試す。パスワード付きzip化などの関連記事へのリンクも掲載。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

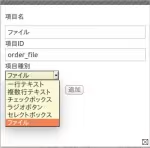

SOY Shopで商品注文時にファイルアップロードできるカスタムフィールド機能が追加されました。管理画面で「ファイル」種別の項目を作成すると、カートにアップロードフォームが表示され、注文完了後、管理画面のファイルマネージャで確認できます。ファイル名は日付に変換され上書きは防止されます。ストレージプラグインと併用すればダウンロードURLも利用可能です。現在は拡張子やファイルサイズ制限機能はありませんが、アップロード許可する拡張子設定は追加されました。要望があればお問い合わせください。この機能はhttps://saitodev.co/soycms/soyshop/のパッケージで利用可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

秋桜と書いてコスモス。明治期に渡来したキク科の一年草で、痩せた乾燥地でも育つため緑肥として利用される。満開になると緑肥効果は半減する。キク科の緑肥は日本では少なく、連作障害回避に有効。コスモスの種まきは3〜7月なので、6月までに収穫が終わるエンドウ、ソラマメ、ジャガイモ、タマネギ、ニンニクなどの後に適していると考えられる。リン酸吸収にも効果があるヒマワリと同じキク科なので、コスモスも多量施肥作物の後に有効と推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河津桜は早咲きの桜で、ソメイヨシノよりも早く満開になる。しかし、開花宣言などで報道されるのは主にソメイヨシノであり、河津桜や他の早咲き桜は注目されない。記事では、満開の河津桜の写真を掲載しつつも、一般的に「桜の満開」としてイメージされるのはソメイヨシノのような咲き方であることを示す。そして、同じ日に撮影した細井桜も同様に報道されないことから、人々がソメイヨシノを好む傾向があると推察している。河津桜の満開はさらに早く、花見シーズン以前の春の陽気の中で見頃を迎える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都で桜の名所を聞かれたら、迷わず平野神社を勧めます。参道から境内まで桜の木々に囲まれ、様々な品種の桜を楽しめます。境内には桜の珍種十品種があり、八重咲、枝垂れ桜はもちろん、緑色の御衣黄や花の中に花が咲く珍しい桜も見られます。古くから愛され、品種改良されてきた桜の歴史を一ヶ所で体感できる貴重な場所です。ソメイヨシノも良いけれど、平野神社で桜の歴史に触れるのも一興です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

北野天満宮は、学問の神様・菅原道真公を祀る京都の神社。道真公が愛した梅の木が多数植えられており、特に梅苑の観梅は有名。道真公左遷の際、梅を慕う歌を詠んだ故事にちなみ、境内には紅白様々な品種が咲き誇る。創建は947年とされ、豊臣秀吉による太閤塀の寄進など歴史的変遷を経て現在に至る。全国に約1万2000社ある天満宮・天神社の総本社であり、受験シーズンには多くの参拝者が訪れる。