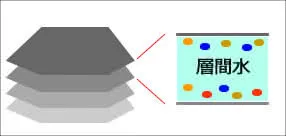

前回、粘土鉱物はSi四面体とAl八面体が交互に重なって、粘土鉱物の種類によっては層の間に水が溜まる構造であった。

土壌学の粘土鉱物のトピックで必ず挙がる内容として、何らかの作用によってCECが高まるタイミングがあり、それを同型置換と呼ぶ。

この同型置換を見てみよう。

…

とはいっても、物理は得意ではないので、栽培で役に立つところまで

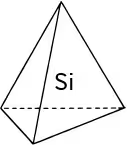

Si四面体を図で書くと、

真ん中にSi(珪素)が位置し、頂点がO(酸素)で構成される。

三角形の面は全部で4枚。

だからSi四面体。

このSi四面体に対して、

Siと同じような大きさで電荷が少ないものがSiを弾いて入り込むことがある。

これを同型置換と呼ぶ。

Si4+からAl3+に変わることによって、四面体全体がマイナスの電荷になる。

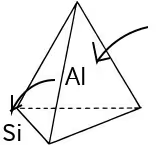

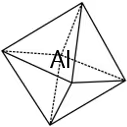

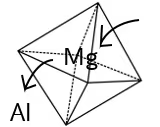

Al八面体も同様に

Al(アルミニウム)が入り、頂点がO(酸素)で構成される。

このAl八面体でもSi四面体と同様に、

Al3+がMg2+に置換されることで、八面体全体がマイナスの電荷になる。

これらの現象が鉱物の風化なりのタイミングで発生する。

※Mg八面体やFe八面体の二価の陽イオンが三価のAlに置換されることもある

Al八面体の同型置換だけど、はじき出されたAlはどうなるのだろう?

考えられることとして、Alの強い結合力が水から水酸基を引き剥がし、

Al3+ + 3H2O → Al(OH)3 + 3H+

になるはず。

水酸化アルミニウムといえば、正長石からカオリナイト(1:1型)が形成される話題の際に挙がった。

粘土鉱物を理解する旅2で正長石から変質が何度も起こり、2:1型粘土鉱物に変質してから1:1型に変質するという話題があったけれども、

同型置換も合わせて、粘土鉱物のことが少しはわかった気がする。