石由来の保肥力までの記事で、粘土鉱物の理解をするために各所をまわったと記載した。

今までさんざん1:1型や2:1型と記載してきたけれども、そろそろここらへんの話題にも触れていこうかと思う。

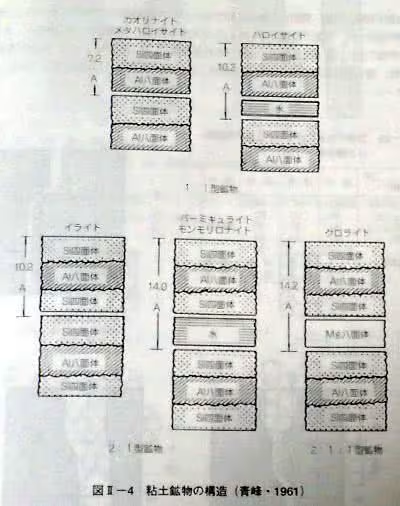

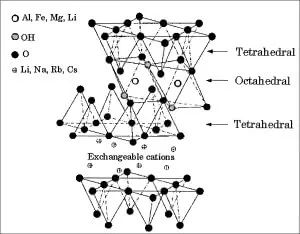

施肥診断技術者ハンドブック 2003 JA全農 肥料農薬部 33ページより引用

いつも引用しているハンドブックに粘土鉱物の構造が記載されている。

上の段が1:1型粘土鉱物のカオリナイト等

下の段の左側が2:1型粘土鉱物のモンモリロナイト等

下の段の右には2:1:1型粘土鉱物が記載されているけれども、肥料(土壌改良材)として販売されていることを見たことがないので、以後は2:1:1型粘土鉱物は触れないでおこう。

※2022年7月22日補足

緑泥石が2:1:1型粘土鉱物で緑泥石は優れた肥料効果を有する

1:1型と2:1型に共通して言えるのが、SiO四面体とAl八面体の組み合わせで出来ていて、間に水があったりなかったりする。

間の水が層間水で、層間水が広く書かれているもの程、粘土鉱物が持つ保肥力(CEC)の数字が大きい。

※カオリナイトのCECは2〜10、モンモリロナイトの保肥力が60〜100

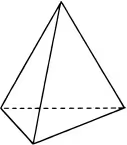

先程出てきたSiO四面体とAl八面体に話題を移し、SiO四面体とは中心にSi(珪素)が位置し、4つのO(酸素)が頂点に位置して、

(By Pearson Scott Foresman - Archives of Pearson Scott Foresman, donated to the Wikimedia Foundation, パブリック・ドメイン, Link)

このような四面体(Tetrahedral)を形成する。

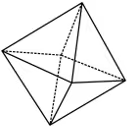

一方、Al八面体とは、Al(アルミニウム)を中心として、6つのO(酸素)が

このような八面体(Octahedral)を形成する。

これらの構造が板状になり、更に層状になることで粘土鉱物が形成される。

冒頭の図で7.2Å(オングストローム)という記述があるけれども、この数字とCECが関係しているけれども、栽培にはここまで深く触れる必要はないので、触れないでおく。

とりあえずここから言えることは、粘土質土壌だからといって必ずしも粘土の期待する恩恵は受けられないということになる。