家畜排泄物のメタン発酵の際に生成される消化液に土壌改良の効果はあるか?という質問があった。

上記の質問では色々と難しい用語が並んでいるので、返答する際に一つずつ整理していく必要があるだろう。

家畜排泄物のメタン発酵というのは何かだけれども、家畜から排出された糞尿等を回収し、嫌気性の発酵をすることで、燃料となるメタンガスを抽出することを指す。

※詳しくは家畜排せつ物のメタン発酵によるバイオガスエネルギー利用 - 2020年9月28日令和2年度畜産環境シンポジウムに記載がある。

質問をされた方が使用している消化液の説明を読んでみたら、家畜糞の他に食品残渣も含まれているという記載があった。

消化液というのは何か?だけれども、家畜排泄物 + 食品残渣を嫌気発酵する際、撹拌できるように水を加えるそうで、メタン発酵を終えた後に残る液を消化液というそうだ。

この消化液に土壌改良の効果はあるか?だけれども、土壌改良を狙うのであれば、

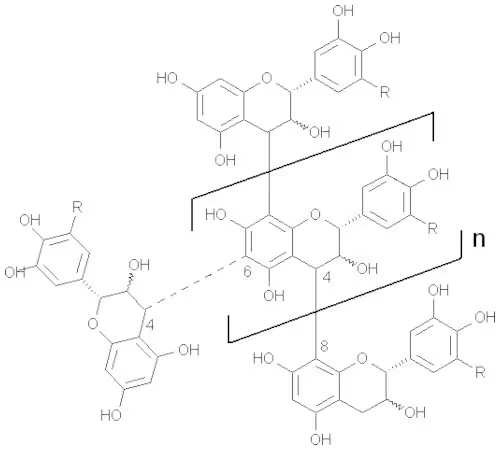

ポリフェノールが重合したタンニンが豊富にあれば効果有りだと判断でき、タンニンは難消化性の成分且つ水に溶ける性質がある為、家畜糞に含まれつつ、家畜糞に水を加えて撹拌した時に消化液に移行するので、土壌改良の効果は有ると判断して良いだろう。

粘土鉱物は植物性の有機物と結合する事でコロイド化し難くなるのか?

あと問題になるのは、土壌改良の際に入ってはいけない成分だ。

例えば家畜糞に豊富に含まれているリン酸等だ。

土壌分析でリン酸の数値が高い結果が返ってきたら次作は気を引き締めた方が良い

メタン発酵を行った後に固液分離という処理で固形分と液体分に分けるそうだが、固形分の方にリン酸が残ってくれれば、消化液の土壌改良剤としての効果は良いものとなる。

上記の判断をするためには、メタン発酵で各有機物がどのように変化していくのか?を見ていく必要があるが、長くなるので次回以降に触れることにする。