塩の前に前回の続きで、なんで脂肪酸が

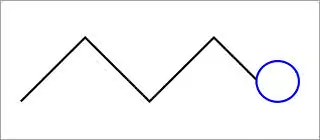

この図でいう右側の丸のところで極性をもったら、

こうなるの?(ミセル化)という話だが、

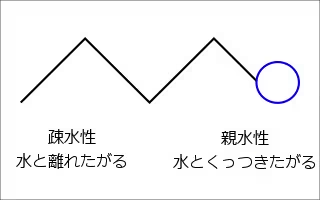

現時点での脂肪酸塩は上記の様に、右側の部分が疎水性で水と反発し合い、右側の部分が親水性で水に近づきたがるという性質がある。

この物質が水の中に溶けるとどうなるか?というと、親水性の箇所は水に近づき、疎水性の箇所は水から離れる。

となるとどうなるか?というと、

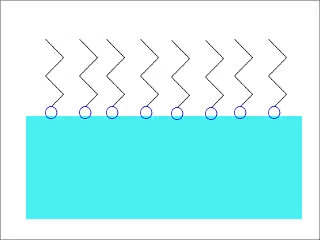

こんな感じで、水表面すれすれで親水性のところのみ水と触れていると思いきや、こんなトリッキーな形にはならず、

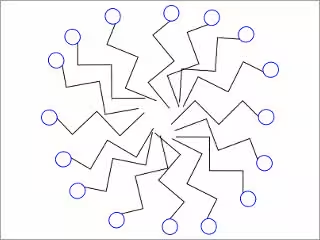

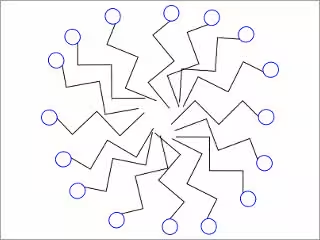

こんな感じで、疎水性の箇所を内側に親水性の箇所を外側に、さらにこの構造が3Dの球体になったら、疎水性の箇所がすべて球体の中心に集まり、球体の表面はすべて親水性となり、見た目、脂肪酸塩が水に溶けたことになる。

この形状をミセルと呼び、悪臭の原因は球体として集まり、この球体は水に溶けていることになるので、球体を含む水をどこかに流したら悪臭がなくなることになる。

食器の水に溶けにくい油を洗い流す時にもこの現象を利用する。