ある日唐突に葉に含まれる葉緑素は有機態窒素のような肥料になるよな?と頭に浮かんだ。

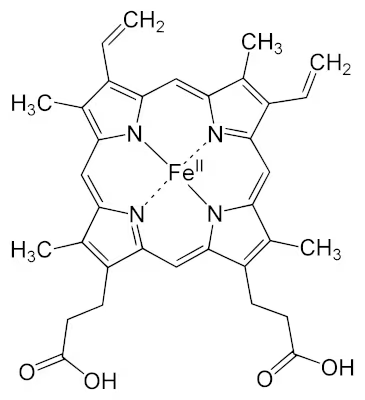

葉緑素だと構造が大きいので似たような構造の

ヘムBで考えていくことにする。

※葉緑素では中心の鉄(Fe)がマグネシウム(Mg)になっている。

ヘムの構造を俯瞰してみると、中心に窒素(N)が4個あり、たくさんの炭素(C)があるため、これは肥料における有機態窒素だと言える。

このヘムが土壌の微生物の働きによって、アンモニア態窒素か硝酸態窒素になれば肥効があるといえる。

というわけで早速Geminiさんに聞いてみたところ、下記のような返答が返ってきた。

/********************************/

多くの土壌細菌や真菌は、このヘムを効率的に取り込み、鉄源として利用するためのシステムを持っています。

/********************************/

/********************************/

細胞内に取り込まれたヘムは、そのままでは利用できないか、過剰になると毒性を示すため、通常は分解されます。

/********************************/

いきなり考え方を改めなければならない返答が返ってきた。

ヘムを分解するのではなく、細菌もしくは菌がヘムを取り込んだ後に分解されるという事なので、有機態窒素の肥料成分として働くか?という返答に対しては、PEON(Phosphate-buffer Extractable Organic Nitrogen:リン酸緩衝液抽出有機態窒素)のような考え方を採用した方が良さそうだ。

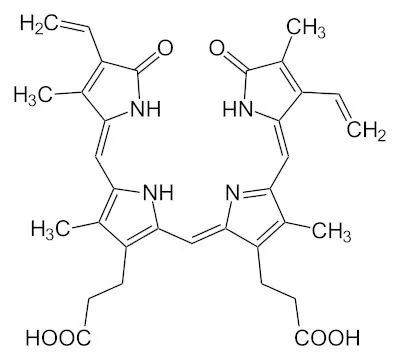

細菌もしくは菌がヘムを取り込んだ後、ヘムオキシゲナーゼという酵素でポルフィリン環を開環して中心部分の金属と一酸化炭素を放出し、

残りはビリベルジンになるそうだ。

※ビリベルジンといえば、草むらで生きる緑色の昆虫たちの記事で昆虫の色素として触れた。

以下の話はまだ未解明な箇所が多いが一応話を進めておく。

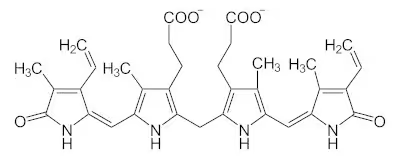

ピリベルジンは更にビリベルジンレダクターゼ(BVR)のような酵素により、

ビリルビンになるそうだ。

窒素肥料として効きそうな形になってきた。

あと、なんか腐植酸に一部として取り込まれそうだけれども、自信がないのでこれ以上触れない事にする。

ビリルビンから更に低分子化する可能性があるが、長くなったので今回はここまでにする。