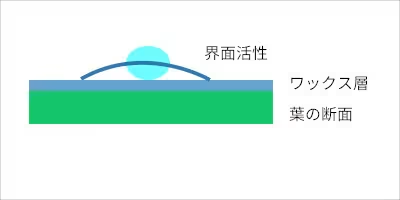

前回の展着剤とは何だろうで残った話題の一般展着剤だけれども、界面活性を利用して葉表面にある水を弾く性質を弱めて薬効のある成分が溶けている水分を長いあいだ留めておくようにする。

今回はこの界面活性について見ていくことにしよう。

界面活性といえば洗剤で利用される現象で、ミセル形成を見ておくと良いだろう。

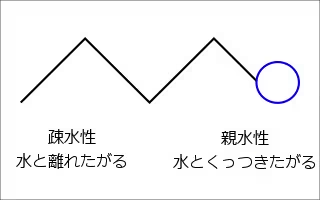

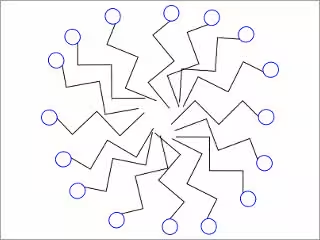

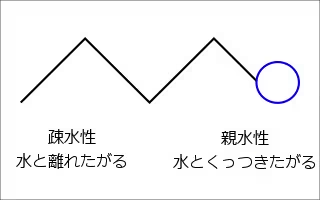

界面活性に関与する物質の特徴は、片方は疎水性を持ち、もう片方は親水性を持つもので、この特徴を持つ物質が水の中に大量に投入すると、

こんな感じで疎水性を内側に向けるようにして塊全体で水と親水性を持つようになる。

この特徴だけれども、

この疎水性というものが油分(脂質)やクチクラといったワックス層と相性が良かったらどうだろう?

葉の表面に親水性を示す膜ができて、新たにできた親水性の面が薬効のある水溶液を長い間定着させる。

この図を見て、膜の端っこが親水性の箇所とクチクラが接触しているではないか!

こんなことはあり得るのか?ということになるけれども、

食酢の農薬的な使用の際には展着剤をでクチクラ層を調べた際、単純に水を弾くだけではなく、選択的に有用な成分を透過している可能性があるという内容に行き着いたので、

葉の表面のどこかに界面活性でできる膜の端になれるような箇所があるのかもしれない。

この話が背景にあるから、木酢液を使用する場合は洗剤を混ぜましょうという意見が挙がるのね。