/** Geminiが自動生成した概要 **/

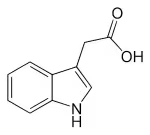

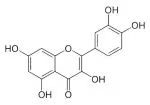

本記事は、土壌中で二酸化マンガン(Mn(Ⅳ))が可溶性の二価マンガン(Mn(Ⅱ))に還元される仕組みを解説。水田のような環境と異なり、還元反応が起こり難い畑作地でもMn(Ⅳ)がMn(Ⅱ)に戻るのかという疑問に対し、フェノール化合物が鍵となることを示す。Mn(Ⅳ)はヒドロキノン、フェルラ酸、バニリン酸などのフェノール化合物を酸化する過程で、自らはMn(Ⅱ)へと非生物的に還元される。この反応により、フェノール化合物は酸化重合し腐植の前駆物質を生成。マンガンの酸化還元機能が、土壌の腐植物質形成に重要な役割を果たすメカニズムを明らかにする。