/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、ブナの分布の北限が日本海側と太平洋側で異なる理由について考察しています。 ブナは冷涼で湿潤な環境を好みますが、日本海側のブナ林は多雪の影響で土壌が酸性化し、太平洋側のブナ林は夏季の乾燥にさらされるため、いずれも厳しい環境にあります。 記事は、それぞれの地域のブナ林が生き残ってきた理由を探ることで、環境変化への適応について考察を深めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、ブナの分布の北限が日本海側と太平洋側で異なる理由について考察しています。 ブナは冷涼で湿潤な環境を好みますが、日本海側のブナ林は多雪の影響で土壌が酸性化し、太平洋側のブナ林は夏季の乾燥にさらされるため、いずれも厳しい環境にあります。 記事は、それぞれの地域のブナ林が生き残ってきた理由を探ることで、環境変化への適応について考察を深めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

琵琶湖の外来魚問題に着目し、駆除されたブラックバスなどを肥料として活用する取り組みについて解説しています。魚を丸ごと粉末にすることで、リン酸に対して石灰が少ない有機質肥料になる可能性を指摘しています。一方で、ブラックバスに多く含まれるタウリンが、植物や土壌微生物に与える影響は不明であり、今後の研究課題としています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

魚粉肥料について、その原料や種類、成分に焦点を当てて解説しています。魚粉は魚を乾燥させて粉状にしたもので、飼料や食料にも利用されます。肥料として使われる魚粉は、主に水産加工の副産物である赤身魚系のものが主流です。近年では、外来魚駆除の一環として、ブラックバスなどを原料とした魚粉も登場しています。成分については、次回詳しく解説するとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この地域で稲作にごま葉枯病が多発している原因は、土壌劣化によるカリウム、ケイ酸、マグネシウム、鉄などの要素の欠乏が考えられます。特に鉄欠乏は土壌の物理性悪化による根の酸素不足が原因となり、硫化水素発生による根腐れも懸念されます。慣行農法では土壌改善が行われないため、根本的な解決には土壌の物理性向上と、それに合わせた適切な施肥管理が必須です。経験的な対処法や欠乏症の穴埋め的な施肥では効果が期待できません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰性暗赤色土を理解するために、石灰岩の成り立ちから考察している。石灰岩はサンゴ礁の遺骸が堆積して形成されるが、海底のプレートテクトニクスによる地層の堆積順序を踏まえると、玄武岩質の火成岩層の上に形成される。滋賀県醒ヶ井宿や山口県秋吉台など、石灰岩地域周辺に玄武岩が存在することはこの堆積順序と一致する。つまり、石灰性暗赤色土は石灰岩だけでなく、周辺の玄武岩の影響も受けていると考えられる。玄武岩の影響は土壌の赤色や粘土質を説明する要素となる。暗赤色土に見られる色の違い(赤~黄)は玄武岩質成分の量の差と推測できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰岩は炭酸カルシウムを主成分とする堆積岩で、その成り立ちは遠い海と深く関わっている。陸から運ばれた堆積物が続成作用で固まる過程で、石灰岩も形成されるが、主成分である炭酸カルシウムの由来は陸起源ではない。実は、サンゴなどの生物の遺骸が遠方の海で堆積し、長い年月をかけて地殻変動により陸地へと現れることで、石灰岩が形成される。つまり、現在の日本の石灰岩は、かつてハワイのような温暖な海で形成されたサンゴ礁の名残である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

広島の牡蠣養殖に関する話題から、戦前に人糞が養殖に使われていたという噂話に触れ、それが植物プランクトン増加のためだった可能性を、ニゴロブナの養殖における鶏糞利用と関連付けて考察している。鶏糞は窒素・リンに加え炭酸石灰も豊富で、海水の酸性化対策にも繋がる。しかし、富栄養化によるグリーンタイド(アオサの異常繁殖)が懸念される。グリーンタイドは景観悪化や悪臭、貝類の死滅などを引き起こす。人為的な介入は、光合成の活発化による弊害も大きく、難しい。海洋への鶏糞散布は、燃料コストに見合わない。最終的に、牡蠣養殖の観察を通してグリーンタイド発生の懸念を表明し、人為的な海洋介入の難しさについて結論付けている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

微細藻類は飼料、燃料、健康食品など様々な可能性を秘めている。特に注目すべきは、鶏糞を利用したニゴロブナの養殖事例。鶏糞を水槽に入れると微細藻類が増殖し、それをワムシ、ミジンコが捕食、最終的にニゴロブナの餌となる。この循環は、家畜糞処理と二酸化炭素削減に貢献する可能性を秘めている。微細藻類の増殖サイクルを工業的に確立できれば、持続可能な資源循環システムの構築に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水草は、陸上植物が水中で生き残るための進化を遂げた植物である。水中で効率的に酸素や二酸化炭素を獲得する仕組みだけでなく、繁殖方法も水に適応している。被子植物である水草は、花粉をどのように扱うかが重要となる。バイカモの例では、水に弱い花粉を守るため、花を水面に咲かせることで昆虫による受粉を可能にしている。多くの水草は水面で開花し、水に触れずに花粉を媒介させる戦略をとっている。中には特殊な花粉運搬機構を持つ水草も存在するが、ここでは詳細は割愛する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

琵琶湖博物館の樹冠トレイルで、縄文・弥生時代の森を再現したエリアに、気になる木があった。写真の木の高い位置にクズが生育していた。クズは河川敷だけでなく、森でも高い木に登り、生育範囲を広げている。普段は見えない視点から観察することで、つる性植物の強さを改めて実感した。樹冠トレイルは、新たな発見をもたらす興味深い場所である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石山寺は源氏物語ゆかりの寺であると同時に、国指定天然記念物の珪灰石で有名です。珪灰石は石灰岩が花崗岩マグマの熱変成を受けて生成される接触変成岩の一種で、石灰岩の成分である方解石とマグマ中の珪酸が反応してできたカルシウム珪酸塩鉱物です。奈良県洞川温泉の五代松鍾乳洞周辺で見られるスカルン鉱床と生成プロセスが類似しています。石山寺境内には珪灰石だけでなく、大理石も存在し、境内を登る過程で変成岩の境界を観察できる可能性があります。石山寺周辺の地質は複雑に変形した付加体やチャートで構成されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福井県立恐竜博物館で、恐竜時代の植物に関する本を購入した著者は、「生きていた化石メタセコイヤ」の記述に興味を持つ。メタセコイヤは化石発見後、現存種が見つかった珍しい植物である。帰路、滋賀県マキノ高原のメタセコイヤ並木に立ち寄る。並木は長く、時間の都合で正面から眺めるにとどまったが、間近で葉を観察できた。スギやヒノキと似た針葉樹だが、メタセコイヤの葉はより単調な形状をしている。絶滅種と思われていたメタセコイヤの葉の形は、現存するスギやヒノキに比べて不利だったのかもしれない、と著者は考察する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノコ栽培は、資源に乏しい農村の経済活性化に貢献してきた。特に原木栽培は、山林資源を活用し、シイタケなどの乾燥保存できる高付加価値商品を生み出すことで、村外への販売による外貨獲得を可能にした。

さらに、現代では廃校を活用したキクラゲやシイタケの培地栽培も注目されている。この方法は食品廃棄物を再利用するため、焼却処分を減らし、温室効果ガス削減にも繋がる持続可能な取り組みと言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

滋賀県にある白鬚神社は、琵琶湖畔の鳥居と道路を挟んで反対側にある本殿が特徴。本殿近くの山道を登ると、巨岩の磐座が祀られている。この巨岩は人が運ぶには困難な場所にあり、周囲の風化とは対照的に残っていることから、神秘的な意味を感じさせる。地質図によると、この巨岩は日本がユーラシア大陸と繋がっていた時代に形成された花崗岩質の深成岩である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

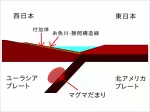

日本列島は、ユーラシア大陸東端がプレートの衝突によって分離、二つの島となり、その後再び衝突して形成された。この衝突で生まれた巨大な溝「フォッサマグナ」は、激しい火山活動によって火山灰で埋め立てられ、特徴的な地質と土壌を生み出した。フォッサマグナ西側の西日本は付加体によって隆起し、岐阜の最古の石や滋賀・奈良の石灰岩地形、京都のチャートなどが見られる。一方、フォッサマグナ内部は火山灰質の地層が6000m以上堆積し、長野県栄村の深い腐植層を持つ黒ボク土もこの成り立ちと関連する。西日本と東日本では地質・土壌が大きく異なるため、フォッサマグナは日本列島の形成を理解する上で重要な地域と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

滋賀県米原市の醒ヶ井宿は、名水百選「居醒の清水」で有名な湧水地。この清冽な水で育つ梅花藻は、水温15℃前後の澄んだ湧水を好む希少種。湧水周辺の地質は玄武岩質やチャートの付加体だが、近隣の霊仙山は石灰岩のカルスト地形を形成している。梅花藻の生育には、安定した水温に加え、玄武岩や石灰岩の成分も影響している可能性がある。醒井渓谷など更なる調査が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

滋賀県醒ヶ井は、琵琶湖の北西に位置し、梅花藻という水生植物で有名です。清流にしか生育しない梅花藻は、今が見頃で、水中での開花の様子を捉えた写真も掲載されています。醒ヶ井では町をあげて水質保全に取り組んでおり、綺麗な景観が保たれています。梅花藻の生育条件の厳しさから、その美しさが際立ち、醒ヶ井の清流と梅花藻の保全活動が町の魅力となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

滋賀県能登川にある大きな水車は、かつて水力を使った精米・製粉に利用され、現在も保存展示されている。水車の精巧な円形構造を見て、老朽化や修理による歪みが性能に影響しないか疑問を持った。しかし、この水車の建造には高度な技術と計算が必要だったはずで、数学の貢献を感じさせる。かつてこの地で活躍した腕の良い大工や算術者の存在を想像させ、数学が社会を豊かにしてきたことを実感する造形美だ。