タンパクの三次構造の際の結合で、タンパク質内の強い強い結合であるジスルフィド結合の話を書いた。

記憶が正しければ、これは60℃を超える高温でも切れない結合のはずで、高温帯で働く酵素等でよく使われていたと思う。

この話を前提に、よくこんな話を聞くだろう。

ゆでたまごは茹でることによってタンパクが変性して、液状だったタンパクが固体になると。

でもね、高温に晒されたからといって、タンパクの構造がバラバラになるっておかしな話じゃない?

実際、ペプチド結合の切断は温度だけで発生すると思えんし。

タンパクの変性というのは、三次構造の結合が切れたことによるもので、ジスルフィド結合以外の結合が切れることで発生する。

では、タンパクの三次構造ではどんな結合があるの?ということで書いてみる。

弱い結合として水素結合がある。

水素結合について簡単に触れてみると、

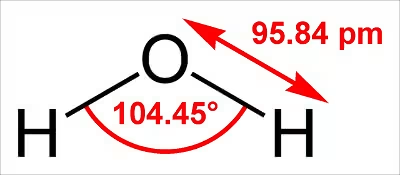

ここに水分子(H2O)がある。

化学には電気陰性度という各原子が電子を引き付ける指標があるが、酸素Oは水素Hよりも遥かに電気陰性度が高い。

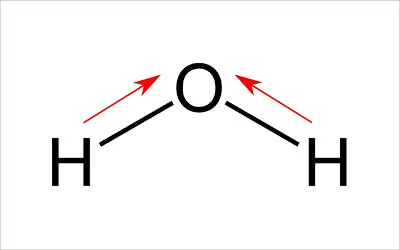

となるとどうなるかというと、

共有結合でお互いつながりあっているOとHで、OがH側にある電子をどちらかといえばO側に引き寄せることによって、O側に電子(e-)が集まり、

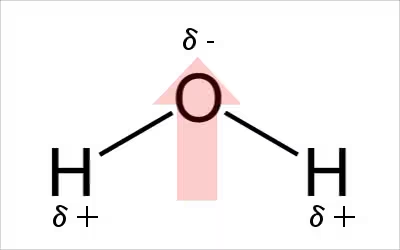

このような感じで、O側がδ-(若干のマイナス)、H側がδ+(若干のプラス)という極性を持つ。

(δはデルタと読む)

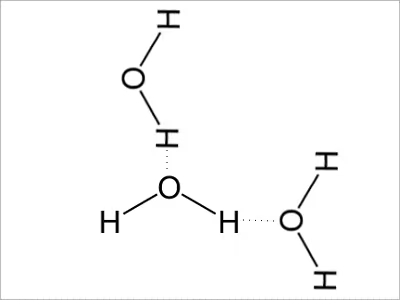

この極性が、

こんな感じでつながり合うのが水素結合。

例えば、水は常温で液体だけど、液体であるためにはお互いに繋がっていなければならない。

そうでないとバラバラになってしまい、それだと液体ではなく気体になってしまう。

水が液体であるために必要な結合が水素結合で、温度を上げると、水素結合が切れ気体になる。

※水の沸点が100℃と高いのは、水素結合が多いため

温度で切れる結合は何かと便利なので、タンパク質を形成するときにも水素結合は重宝する。