散々、pH、pHと言ってきたけど、何で酸性になるとよろしくないのよ?って話。

まぁ、酸性でアルミニウムが溶け出すと言われればイメージが付くけど、

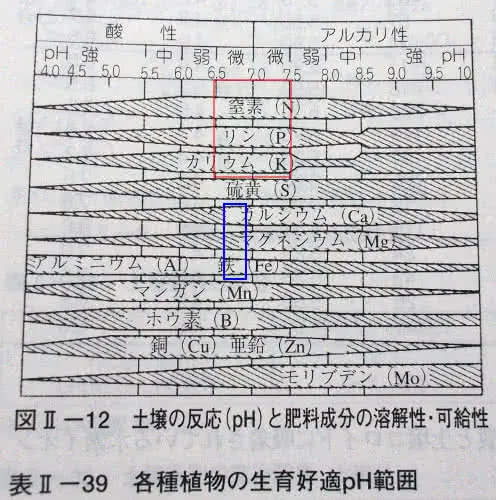

く溶性が土のポテンシャルを上げるで載せたpH範囲を見ても、何でこうなるのか?がよくわからん。

何て話をつらつらと書いたが、今回の話に密接につながるかよくわからない保肥力の話でも書こうかなと。

というわけで本編!

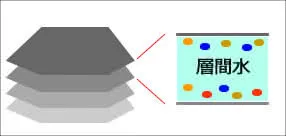

保肥力と言えば、粘土鉱物は買ってでも入れろで記載した通り、粘土鉱物にあったり、後の記事に掲載予定の腐植にあったりする。

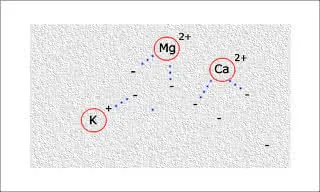

粘土鉱物では、粒子間の間で肥料成分(カラフルな点)が吸着していて保持している形で、カリウムやマグネシウムといった要素はプラスのイオンで存在している。

ということは、土壌にマイナスの電荷があれば、カリウムやマグネシウムといった要素は吸着できる。

というわけで、

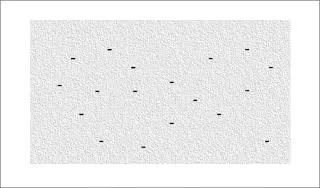

保肥力は土壌中のいたるところにあるマイナスの電荷であって、

こんな感じで、プラスの要素を吸着させている。

この土壌に吸着した要素を植物が利用する際は、詳しい話は省略だが、

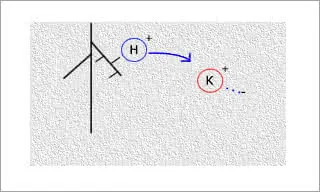

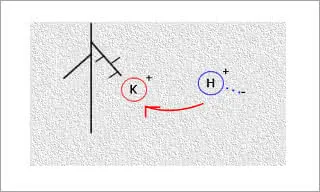

こんな感じで、根から有機酸(ここではH+と表現している)を放出し、

土壌に吸着されていた要素をはがして、遊離した要素のイオンを根が吸収する。

この過程を陽イオン交換と呼び、土壌中にある保肥力のことを陽イオン交換容量と呼ぶ。

といっても、陽イオン交換容量という名前はあまり使われることはなく、陽イオン交換容量は英語でCation Exchange Capacityで頭文字をとって、保肥力をCECとして呼ぶことが多い。

そうは言っても、今回は陽イオンしか言ってないけど、硝酸(窒素の一種)の様な陰イオンはどうしてんの?という疑問があると思うけど、そのうち。

それよりも前に粘土鉱物や腐植のどの箇所が保肥力になるのか?の話を見ていこう。