石灰はpHを調整する為に使うものから散々石灰のことを記載してきたが、石灰だからといってpHを調整できるわけではないで記載した通り、石灰はpH調整の資材ではなく単純にカルシウムという意味なだけだから!ということを忘れてはならない。

pHを調整する以外でも、そもそもカルシウムは植物が生育する上で大事な成分であって、カルシウム自体を肥料として与えることが多い。

さらに言うと、カルシウムを与えるつもりでなくて、pHを調節するつもりでもなく、肥料にカルシウムが含まれることが多く、いつの間にかカルシウムを施肥していたということもある。

施肥、pH調整、それ以外でも与えている可能性がある。

つまりは、カルシウムは過多になりやすいということがあるわけで、カルシウムが過多になったらどうなるの?ということもpH調整でカルシウムを使うならば知っておきたい。

(財団法人職業訓練教材研究会 植物学概論 72ページから引用)

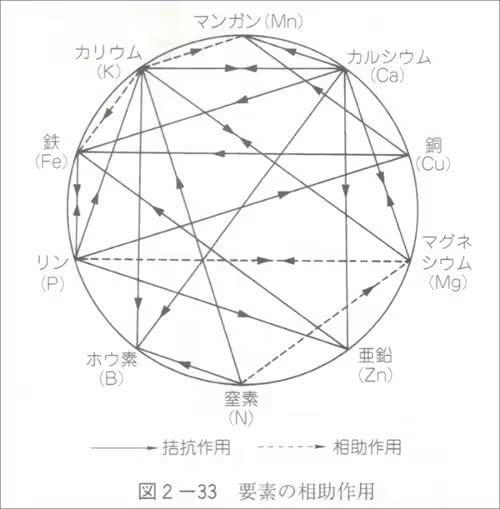

ここに要素の相互作用という資料がある。

話題に挙がっているカルシウムを例で進めると、カルシウムから他の要素に向かって実線の矢印が向いている。

実線の矢印は向き先の要素を阻害するという意味があり、カルシウムはほぼすべての要素を阻害していることが分かる。

これは土壌中にカルシウムが大量にあったら、カルシウムから出ている実線の矢印の先の要素はすべてうまく吸収できないよという意味で、カルシウムが多いと、たとえ土壌にマグネシウムがカリウムがあったとしても欠乏症になることを意味している。

何が言いたいか?と言うと、石灰をあほみたいに施用して、ついつい土壌中のカルシウム濃度を高めたら、その後の栽培で痛い目に会うよ!

ということ。

で、石灰でなくてもpH調整はできるへと話は続いていく