(写真 : 俗に言う良い土とは?)

団粒構造は保肥力を持つ。

それは一般的に言われていることだが、一点疑問が生じる。

主成分の一つに酸化(風化)した鉱物があるとするならば、風化した鉱物は保肥力が弱ってるじゃないですか!?と

となると、一旦下がった保肥力を上げるための何かが必要だと。

今までの記事を思い返してみると、団粒構造は劣化した鉱物に腐植が混じったものであって、

鉱物の方が弱ったなら、腐植に頼ればいいじゃない!

(写真 : 良さは矛盾の中にある)

ということで、腐植の方の保肥力を増やせば良いという風になるわけですね。

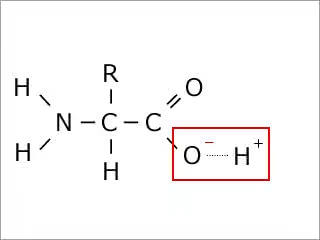

では、腐植の保肥力は何から形成されているか?といえば、

(図 : 続・マイナスは何からできている?)

有機酸の末端にあるカルボキシル基と言われているので、デンプン、タンパクや脂肪が分解された後に出来る有機酸が土の中に増えれば良いということになるわけで、

米ぬかや

魚粕といったデンプン、タンパクや脂肪がふんだんに含まれた食品残差系の資材を入れて、土壌の中で良い感じに混じれば良いのね。

ということで、団粒構造の構成として、食品残差等の粗大な有機物も材料として考えられる。

(有機質肥料と呼ばれているものです)