先日、大阪市立科学館に行った。

というのは昨日の記事でも記載した。

目的は先日、大阪市立自然史博物館で開催された鉱物展で、全200種類の鉱物のうち、40種が大阪市立科学館で展示するとのことで、

理想の肥料を求める者として、何かヒントがあるのでは?と知識を求めて行ってきた。

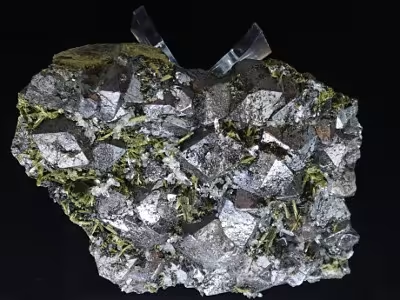

磁鉄鉱を見た。

今まで何度か話題に挙がった鉄鉱で、化学組成はFe3O4もしくはFeO・Fe2O3

火成岩中にごく普通に含まれる、造岩鉱物の一種である。

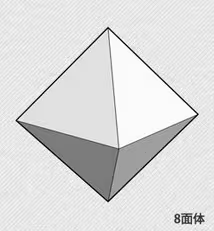

鉱物として成長すると八面体の角ばった鉱物となる。

化学組成を見ると、二価と三価の鉄を含んだ酸化鉄で読んで字のごとく磁性を持つ。

展示されていた施設が科学館だったので、磁性のコーナーで磁鉄鉱について下記の説明が記載されていた。

雷による大電流で生じる強力な磁化されたと考えられている

つまりは、火山の噴火やマグマの冷却で地中に形成された磁鉄鉱が、長い年月の間に何度もあったであろう雷によって、磁鉄鉱そのものが磁性を持つようになったと。

植物って磁気の影響を受けるものなの?で植物が磁気の影響を受けていることを知った。

地中に普通に見られる磁鉄鉱があり、火山灰由来の土壌改良材が売られている以上、磁性というものを意識しなければならないのかな?

なんて思いましたとさ。

物理学は無縁だったので、磁性がそもそも何なのか?をわかっていない身であるわけで、この先には偉大なる先人たちの残した壮大なる知の話がある。

どこまで行けるだろうか?

と磁鉄鉱を見ながらふと思う。

先はとてつもなく長い…

関連記事