粘土鉱物のデメリット

その話をする前に、良い土とは?という話が必要だろう。

ということで、栽培にとって良い土についてを書いてみる。

ここは栽培にとって悪い土。

夏場でも全然雑草が生えなかったところ。

雑草が生えなければいいじゃないか?と言われることもあったけど、作物も草なので、栽培を始めてもすぐに枯れるかこじんまりとした状態になった。

近づいて見てみるとこんな感じで、

雨が降ると、窪んだところの水がなかなか引かない。

悪い土

単刀直入に言ってしまうと、土の粒子同士が締まっている土で、土の塊一つ一つが硬い土である。

草の根が伸長する時に硬すぎてうまく伸びることができない。

根が伸びなければ水と養分の吸収がうまくできないから大きくなれないということになる。

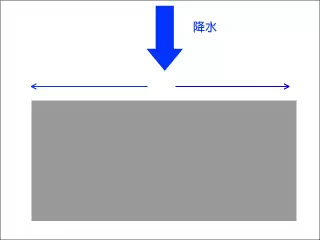

イメージで書くと、土が締まっているが故に、土の上に雨が溜まっても下に浸透しない。

土の中に水が入り込まないので、タネの発芽に必要な水すら土にないことになる。

一方、良い土は上の悪い土の一年後のところで、

こんな感じで、土が細かい塊になっているところ。

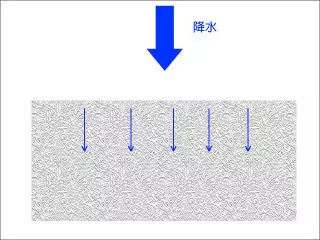

この土の細かい状態を団粒構造と呼ぶんだけど、細かく固まっているが故に、塊の間に隙間ができて、作物はその隙間をストレスなく伸長することができる。

写真を見ての通り、個々の塊には水を含んでいる様に見える。

隙間には潤沢に空気を含み、それでいて土自体には水を含んでいる。

こんなイメージですかね。

土には隙間ができているので、隙間には空気があって、雨による降水でも水は隙間を抜けて下に浸透する。

という話を前提として、粘土鉱物のデメリットと言えば、

こういう土に粘土鉱物を入れると保水性と保肥力が高まるけど、

こういう元から絞まった土に粘土鉱物を混ぜると、絞まりが悪化して保水性も保肥力の向上の意味が全くなくなるどころか、保肥力を生み出す鉱物のつながりが悪い土の条件を助長させる。

2026年6月26日追記

今回の内容を踏まえた上で、粘土鉱物肥料を施肥する際の注意点になるが、粘土鉱物肥料は植物性有機物である腐植(縮合型タンニン)と相性が良く、土作りにおけるタネのような位置付けとなる。

粘土鉱物肥料を施肥する場合は、植物性の有機物との併用で効果を発揮する。