/** Geminiが自動生成した概要 **/

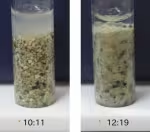

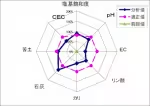

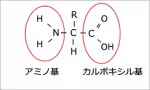

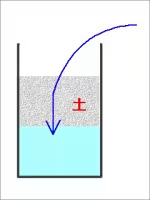

ふかふかで黒い田の土の腐植量が、そうでない土より少ないという土壌分析結果に疑問を抱いた筆者は、採土方法に原因がある可能性を探る。JAの資料で水稲の採土時期が「荒おこし~代かき前」とされていることに着目。荒おこし前の土が還元状態にあるため、採土・分析過程で酸化されることで、腐植や有機物の酸化分解、あるいは酸化鉄(Ⅱ)酸化時の腐植の紛失が起こり、見かけ上の腐植量や保肥力(CEC)が低下したのではないかと推測。この仮説を検証するため、荒おこし後やレンゲ刈り取り後に改めて土壌分析を行う必要性を提示している。