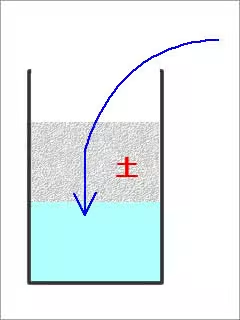

土を上の画像の様な感じで配置して、その土を濾過槽として使う。

上からpHが低い水を流し込むと、下の水は中性に近い値になるらしい。

pHが高い場合でも中性に近い値になるらしい。

つまるところ、土にはpHを中性付近にする緩衝性があることが分かる

これはく溶性の炭酸石灰や炭酸苦土といった炭酸塩が、土壌中のpHの低い水に触れて中和される。

それだと、pHが高い水だった場合はどうなるの?って話になるよね。

そこでこんな話がある。

これからの話はあくまで教科書レベルであって、実際にそういう風に動くかはわからない。

それを踏まえた上で、

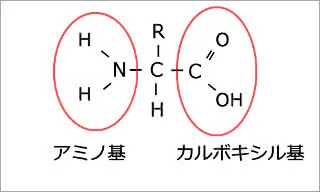

アミノ酸という有機酸がある。

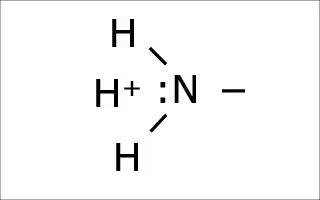

アミノ酸はアミノ基、カルボキシル基、あとはたくさん種類のあるアミノ酸毎に異なるRという構成でできていて、

どちらも水素イオン(H+)を保持することができる。

このような二つ以上の基をもつ化合物は周囲のpHの変動に対して素敵な反応をする。

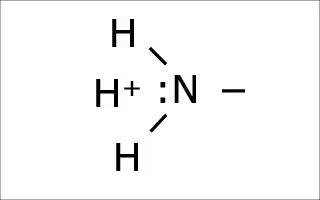

周囲のpHが高い時、すなわちH+が少ない時は、

アミノ基に付いたH+を放出する。

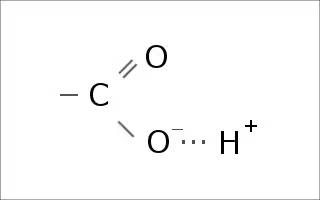

逆に周囲のpHが低い場合、つまりはH+が多い場合は、アミノ基がH+を受け取る。

アミノ酸等のもつこのような特徴を等電点と呼び、

(実際の等電点の意味は違うけど、そこはご愛嬌で)

等電点のある化合物を溜め込むと、周囲のpHがなかなか変化しない緩衝性を得られることになる。

因みに、等電点のある化合物を多く含むものとして、

腐植がある。

となると、腐植は保肥力と緩衝性を同時に得られると言うことになる。