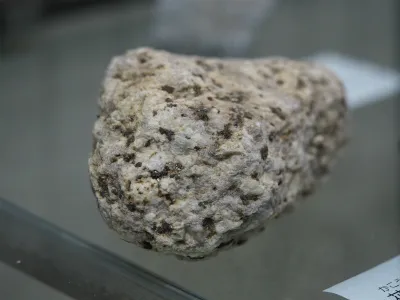

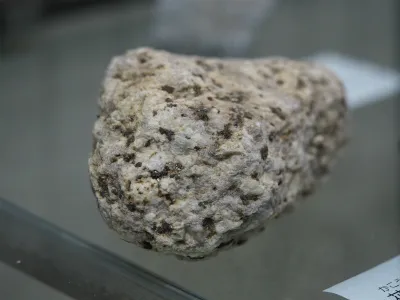

先日、京丹後で見た真砂土。

私自身、京丹後で栽培を学んだのだが、私の師である青木伸一さんの畑の土はもっと白かった覚えがある。

写真が無くて残念だが、特に真土と呼ばれるちょっと深めのところの土に触れる機会があり、それはもう真っ白だった。

そして、なぜか指でつまんでみるとボロボロと崩れやすかった。

湿った状態であっても真っ白だった。

という前提の元、真砂土のことを調べてみたら、花崗岩という岩石が風化によって脆くなり、ボロボロに崩れたものが真砂土らしい。

ということで、鉱物を展示している大阪の高槻市にあるあくあぴあ芥川で花崗岩を見せていただいた。

で、その花崗岩というのが、

やはり白だった。

というわけで、これが風化したらおそらく白のはずなので、真砂土≒白い土壌という解釈はおそらく間違いはないはず。

だとすると、

なぜ、この真砂土は白くないのだろう。

栽培を学んでいた場所も、今回撮影した場所も離れているというわけではない。

記憶をたどっていくと、なぜか指でつまんでみるとボロボロと崩れやすかったということがある。

花崗岩や真砂土が白いのは、岩石の成分である石英と長石という鉱物が白いく、この二つが岩石の大半を占めているからということが理由らしい。

石英というのが、

こんな感じで、長石というのが、

※写真はカリ長石

こんな感じ。

たしかにこの二つが主成分だったら、

花崗岩が白っぽいということは納得できる。

だけど、石英も長石もモース硬度が硬く、

※モース硬度はひっかき傷のつきやすさの指標らしい

なぜか指でつまんでみるとボロボロと崩れやすかったという記憶に合わない。

草思社の楽しい鉱物図鑑でもう少し調べてみると、長石という鉱物が風化されると

カオリナイトという粘土鉱物になるらしく、粘土というだけあってモース硬度が半端なく低い。

これならば、なぜか指でつまんでみるとボロボロと崩れやすかったという記憶と合致する。

となると、

この真砂土が白でないということは、おそらく長石がはやい段階で風化して消えたからというのが正解っぽくて、トラクター等の土壌に酸素を入れる行為で、はやく消耗する成分はおそらく長石なのだろうと当たりを付けることができる。

粘土だったら他の土壌鉱物に吸着して残るんじゃないの?

と思うかもしれないけれど、

こんなにも目が粗いんだ。

吸着せずに間隙に入り込んでしまったのかもしれない。

風化してできたカリオナイトが耕盤層付近に蓄積して、そこから掘り出してきた真砂土が白かったという話だったのかもしれない。

どちらにしろ、今回の情報を足掛かりとして、様々な栽培の問題にアプローチできる様になった。