土壌でK+とかCa2+とかは陽イオン交換容量CECという土壌にあるマイナスの電荷が保持するという話を以前記載した。

肥料の要素を見ると、すべてが陽イオンではなく、NO3-の硝酸とかの陰イオンがあるじゃない?

これらが保持されるために陰イオン交換容量もあるんじゃないの?って話になる。

この疑問はその通りで、土壌には陰イオン交換容量というものもある。

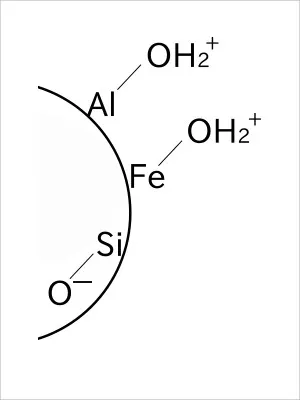

AECと略される値なんだけど、一部の粘土鉱物の表面に

こんな感じで、アルミニウムからOH2+がでて、この + が肥料分を保持することになる。

ここでいう一部の粘土鉱物は、今まで話題に出てきたようなものではなく、主に火山灰由来のアロフェンという粘土を指す。

でもさ、AECも重要な値のはずなのに、なんで土壌分析の項目に挙がらないの?ということになるけど、AECはとても小さな値の他、CECの時みたいに腐植を投入することで格段に上がるということがなく、土作りをしようがしまいがほとんど値が変わらないものらしい。

でもさ、アロフェンを入れれば増えるということならば、土作りの際に意識して入れることも可能なはず。

まぁ、よくよく考えてみると、アロフェンを好んで入れることはないな。

土壌分析の項目にAECがないということは、そういうことなんだろうな。

あくまで想像だけど…