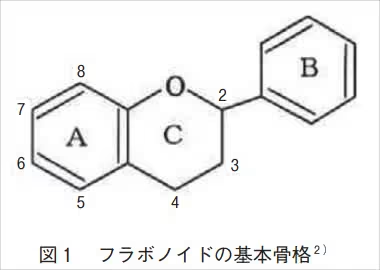

フラバン-3-オールの役割は何か?の記事で縮合型タンニンについて触れた。

羊土社 基礎から学ぶ植物代謝生化学を読んでみると、縮合型タンニンは他にもあって、

※写真は八女本格和紅茶を頂きましたの記事から

紅茶の赤色色素のテアフラビンも縮合型タンニンとして扱われていた。

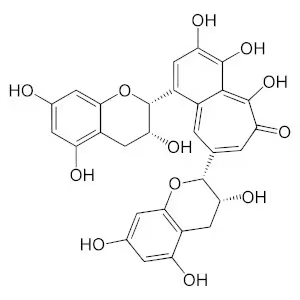

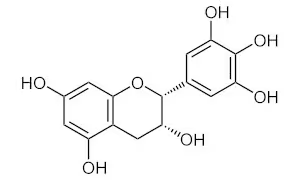

テアフラビンの構造は

このようになっている。

縮合型タンニンは腐植酸の理解に繋がるはずなので、テアフラビンも丁寧に見ていくことにする。

テアフラビンはわかりにくいが

エピカテキンが2つ付いている。

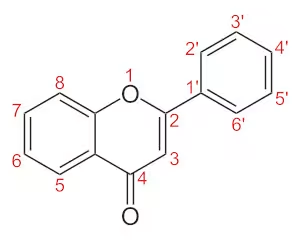

一方のエピカテキンはB環の5'と6'、もう一方のエピカテキンはB環の2'と3'が繋がっている(ように見える)。

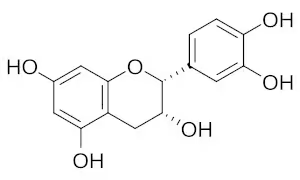

実際の合成はちょっと違って、奈良井(金山) 朝子酵素を用いた紅茶テアフラビンの効率的な生産法 紅茶の健康機能研究を支える紅茶色素の生産 - 化学と生物 Vol. 58, No. 8, 2020に一方はエピカテキンで、

B環に3つのヒドロキシ基が付いたエピガロカテキンになっている。

どちらも一度酸化した後に縮合している。

とりあえず、今回のような縮合反応もどこかで役に立つだろうから、頭の片隅に入れておこう。