技術顧問として関わっている会社の話になるが、土壌の三要素の内の一つである生物性の理解が進むような事業に関わったので、今回はその内容を記載する。

詳しい話は当記事の末尾に載せるリンク先の記事に記載があるので、この場では概要のみにするが、京都府内のネギを栽培している土壌で、北は京丹後から南は木津川までの計320箇所の土のサンプリングを行い、生物性分析を行った。

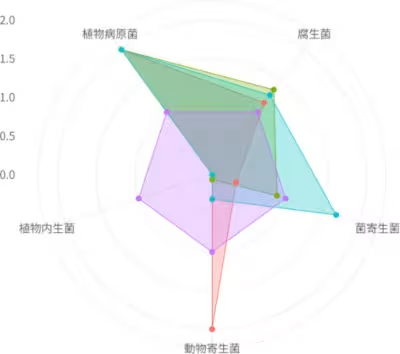

その分析結果を地質、土質、施肥設計、簡易的な農薬の使用履歴と簡易的な秀品率と照らし合わせて評価したところ、生物性で一般的に言われる多様性の向上よりも重要な要因が見えてきた。

その要因というのが、

菌寄生菌に分類される糸状菌がどれ程いるか?というものだった。

菌寄生菌といえば、山積みの牛糞に最後に集まる真菌は何だ?の記事で触れたトリコデルマ等がある。

今回の知見はネギだけではなく、多くの作物で同様のことを言える可能性が高い。

今回の生物性分析で菌寄生菌が多く見られた箇所の詳細を確認したところ、地質と土質はあまり関係なく、施肥設計で少し工夫を加えているところが見られた。

※詳細は不明確な事が多く、これから検証をしていくので、現時点では控える。

農薬に関しては土壌消毒の有無は大きな要因にならず、殺菌剤の使用で病原菌が減るような事は無く、菌寄生菌に悪影響を与えるといったことも見られなかった。

とりあえず、今回の件の一番の収穫は様々な管理作業や微生物資材の評価を行えるようになった事で、堆肥を製造するメーカーに対しての価値を提供できるようになったと自負している。

本件の詳細の記事