作物を栽培するにあたって、根から吸収できる有機態窒素について調べている。

すべての肥料で言えることだけれども、肥料は水に溶けることではじめて肥効を示すわけで、有機態窒素の代表格であるタンパクも土壌の微生物によって分解されることによって、肥効を示すことになる。

タンパクが肥効を示すようになる為の概要として、

タンパク > ペプチド > アミノ酸 > アンモニア > 硝酸

のように無機化することで、肥効を示すようになるが、その前段階のペプチドの時点で水に溶けるものもあるわけで、有機態窒素の大半がペプチドではないか?と予想している。

巷にある研究報告を見ても、まさに今注目されている段階で、これからの研究に期待せざるを得ない。

ここでふと頭に浮かんだ事がある。

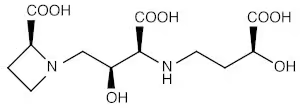

イネ科の植物の鉄吸収戦略にあるムギネ酸はよく見たら

I, Silvercat, CC 表示-継承 3.0, リンクによる

窒素(N)を含む有機酸だ。

※有機態窒素は肥料的役割を持つものの有機化合物を指すので、今はムギネ酸を有機態窒素を表現するのを控えておこう

確かムギネ酸はイネ科の植物の根がムギネ酸鉄錯体として直接吸収できたはずだから、ムギネ酸について調べていけば、窒素肥料の肥効についての理解が進むかもしれない。

そうと決まれば早速調べることにするが、何から着手していこう?

関連記事