/** Geminiが自動生成した概要 **/

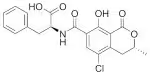

黒麹菌の一種である*Aspergillus niger*はオクラトキシンを合成する可能性があるが、焼酎製造に使われる*A. awamori*や*A. kawachi*といった黒麹菌は基本的にオクラトキシンを合成しない。ただし、*A. awamori*の一部にはオクラトキシンを合成するものが存在する。黒麹菌の誕生過程においては、オクラトキシンが混入していた可能性も考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒麹菌の一種である*Aspergillus niger*はオクラトキシンを合成する可能性があるが、焼酎製造に使われる*A. awamori*や*A. kawachi*といった黒麹菌は基本的にオクラトキシンを合成しない。ただし、*A. awamori*の一部にはオクラトキシンを合成するものが存在する。黒麹菌の誕生過程においては、オクラトキシンが混入していた可能性も考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コウジカビが作るカビ毒、オクラトキシンについて調査。アフラトキシンを作るフラバスとオリゼーの関係から、味噌への混入の可能性を検討した流れで、他のマイコトキシンを調べてみた。オクラトキシンはオクラセウスやニゲル(黒麹菌)が生成し、ニゲルは酢の醸造に使われることから、酢のマイコトキシン問題も深掘りすることでコウジカビへの理解を深めたい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

とろろそばのポスターでうたわれている、とろろの効能「疲労回復、老化防止、美容効果、記憶力向上」の成分を探っています。

企業サイトによると、とろろにはデンプン分解酵素、コリン、サポニン、食物繊維が含まれています。

すりおろすことで加熱せず酵素を摂取でき、食物繊維が酵素の活性を維持します。

今回は触れていませんが、コリンにも注目すべき効能がありそうです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

オクラに続き、ツルムラサキのネバネバ成分であるペクチンを増やす方法を検討しています。ペクチンは腸に良い効果をもたらしますが、ツルムラサキで含有量を増やす研究は見当たりません。ペクチンは植物の細胞壁にあり、カルシウムと結合してしなやかさを与えます。ツルムラサキの茎のネバネバはペクチン量が多いことを示唆します。では、なぜツルムラサキは多くのペクチンを持つのでしょうか?そのヒントは次回に続きます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

オクラなどに含まれるネバネバ成分「ペクチン」は、ヒトの体内で消化吸収されない食物繊維です。ペクチンは、満腹感を与えたり、腸での脂肪吸収を抑えたり、腸内細菌の餌になることで、腸内環境を整える効果が期待できます。その結果、胃もたれや腸への負担を軽減し、他の栄養素の吸収を助ける効果も期待できます。ペクチンの摂取は、夏バテ対策として有効と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夏バテ対策にも注目されるオクラのネバネバ成分は、水溶性食物繊維であるムチレージ(旧称ムチン)とペクチンです。これらの食物繊維には、胃粘膜の保護、タンパク質の消化促進、血中コレステロールや血圧の低下といった多様な健康効果が期待できます。特にペクチンはD-ガラクツロン酸が結合した重合体で、その生理機能制御や疾病予防効果が注目されています。本記事では、オクラのネバネバ成分の概要と期待される効果を紹介し、詳細なメカニズムについては今後の深掘り課題としています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

野菜の美味しさには食感も重要である。水を含んだクッキーはサクサク感がなくなり美味しくないのと同様、野菜の「筋っぽさ」も食感を損なう。チンゲンサイの比較栽培では、肥料の種類によって筋っぽさが異なり、米ぬかボカシ肥の方が筋っぽさが少なかった。筋っぽさは植物繊維の量、つまり成長段階と関連し、収穫時期を逃したオクラも筋っぽくなる。肥料によっては成長速度だけでなく、老化速度も変化する可能性があり、野菜の若さを保つことが美味しさに繋がるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ナメコのヌルヌル成分はムチンと呼ばれる糖タンパク質の混合物で、幼菌時に分泌され、成長と共に消失する。ムチンは細胞保護や潤滑物質として働き、高い保湿性で幼菌の水分蒸発を防ぐ役割を持つ。ムチンは人体にも重要だが、この記事では詳細は割愛。補足として、ムチンは粘性のある糖タンパク質の慣用的な総称だが、化学物質としては多様であり、粘性のない糖タンパク質も存在するため、化学物質名としては使用が減少傾向にある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

いただいた花オクラ(エディブルフラワー)を天ぷらにして食べた。花は鮮度が落ちやすいため高級食材となることが多い。揚げたてはパリッとした食感とほのかな蜜の味が楽しめた。収穫直後に加工場で揚げれば、品質劣化を防げるのではないかと考えた。