/** Geminiが自動生成した概要 **/

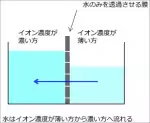

前回の核酸施肥と植物ホルモン(サイトカイニン)の議論を受け、今回はカンキツが熟すにつれて甘味が増すメカニズムを考察しています。未熟な果実が強い酸味を持つのは、供給されたショ糖が解糖系を経てクエン酸として蓄積されるためと説明。愛媛県庁のQ&Aを引用し、熟成・収穫後も果実の呼吸は続き、クエン酸がショ糖よりも早く分解されると解説します。このクエン酸の消費速度が生成を上回ることで酸味が減少し、甘味が際立つことが、ミカンが美味しくなる理由だと筆者は考察しています。