/** Geminiが自動生成した概要 **/

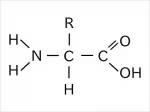

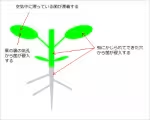

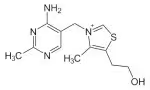

本ブログ記事では、前回のビタミンB2(リボフラビン)に続き、ビタミンB1(チアミン)の植物への影響を考察しています。窒素や硫黄を含むチアミンは植物が利用しそうな化合物であり、ヒマワリを用いた研究では、チアミンを根から施用または葉面散布することで乾燥ストレスへの耐性が向上したと報告されています。この効果にはアミノ酸の蓄積が関与している可能性があり、肥料として利用する際はアミノ酸肥料との併用が有効かもしれません。植物がチアミンを吸収し、生育に寄与する可能性は高く、今後の肥料研究における重要な視点となるでしょう。