/** Geminiが自動生成した概要 **/

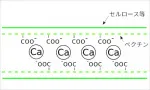

公園のイネ科植物の根に石英が付着していた現象から、植物が分泌する「ムシゲル」に焦点を当てた記事です。ムシゲルは、ジャムなどでおなじみのペクチン(ポリガラクツロン酸)を主成分とする粘質多糖であり、高い保水性と土壌粒子吸着能力を持つことが解説されています。記事では、ペクチンを主原料とする高吸水性樹脂EFポリマーが粘土鉱物を引き付ける例を挙げ、ムシゲルが石英を吸着するメカニズムを類推。この働きは、植物が根からムシゲルを分泌し、保水性を高めて干ばつに備えるための戦略である可能性を示唆しています。