/** Geminiが自動生成した概要 **/

シロザは、収穫後に畑で繁茂する強害雑草です。高い繁殖力と成長速度を持ち、土壌の養分を奪い尽くすため、放置すると次作に悪影響を及ぼします。しかし、シロザは土壌中のリン酸を吸収しやすく、刈り取って土に混ぜることで緑肥として活用できます。さらに、シュウ酸を蓄積する性質があるため、土壌中の難溶性リン酸を可溶化し、他の植物が利用しやすい形に変える効果も期待できます。シロザは厄介な雑草としての一面だけでなく、土壌改良の潜在力も秘めているのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シロザは、収穫後に畑で繁茂する強害雑草です。高い繁殖力と成長速度を持ち、土壌の養分を奪い尽くすため、放置すると次作に悪影響を及ぼします。しかし、シロザは土壌中のリン酸を吸収しやすく、刈り取って土に混ぜることで緑肥として活用できます。さらに、シュウ酸を蓄積する性質があるため、土壌中の難溶性リン酸を可溶化し、他の植物が利用しやすい形に変える効果も期待できます。シロザは厄介な雑草としての一面だけでなく、土壌改良の潜在力も秘めているのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

栽培の中心には常に化学が存在します。植物の生育には、窒素、リン酸、カリウムなどの必須元素が必要で、これらの元素はイオン化されて土壌溶液中に存在し、植物に吸収されます。土壌は、粘土鉱物、腐植、そして様々な生物で構成された複雑な系です。粘土鉱物は負に帯電しており、正イオンを引きつけ保持する役割を果たします。腐植は土壌の保水性と通気性を高め、微生物の活動の場となります。微生物は有機物を分解し、植物が利用できる栄養素を供給します。これらの要素が相互作用することで、植物の生育に適した環境が作られます。つまり、植物を理解するには、土壌の化学的性質、そして土壌中で起こる化学反応を理解する必要があるのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌消毒前に廃菌床などの土壌改良材を使用すべきか、消毒後が良いのかという問いに対し、消毒前に使用することを推奨する。理由は、土壌改良材の使用により土壌物理性が向上し、クロルピクリンくん蒸剤が土壌深くまで浸透しやすくなり、消毒効果が高まるため。また、土壌改良材は土壌鉱物を保護し、窒素化合物の酸化作用による微量要素の溶脱やアルミニウム溶脱を防ぐ効果も期待できる。有用微生物相への影響については、土壌消毒が必要なほど劣化した土壌では、そもそも有用微生物の活動は低いと考えられる。理想的には、土壌改良材→土壌消毒→土壌改良材+有機質肥料の順序で施用するのが良い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヘアリーベッチは、窒素固定に加え、アレロパシー作用で雑草を抑制する緑肥です。根から分泌されるシアナミドが雑草種子の休眠を打破し、時期外れの発芽を促して枯死させる効果があります。シアナミドは石灰窒素の成分であり、土壌消毒にも利用されます。裏作でヘアリーベッチを栽培すれば、土壌消毒と土壌改良を同時に行え、後作の秀品率向上に繋がると考えられます。さらに、ヘアリーベッチは木質資材の分解促進効果も期待できるため、播種前に安価な木質資材をすき込むことで、土壌改良効果とシアナミド分泌量の増加が期待できます。この手法は従来の太陽光と石灰窒素による土壌消毒より効果的かもしれません。今後の課題は、シアナミドの作用点と、効果のない土壌微生物の特定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白色腐朽菌はリグニンを分解する能力を持つが、トリコデルマ菌と競合するとリグニンの分解が抑制される。これは、トリコデルマ菌が白色腐朽菌の生育を阻害する抗生物質を産生するためである。一方、堆肥化過程で白色腐朽菌が優占すると、トリコデルマ菌の増殖は抑制される。つまり、堆肥化におけるリグニンの分解効率は、白色腐朽菌とトリコデルマ菌の拮抗作用によって左右される。木質資材と家畜糞を組み合わせた場合、両菌のバランスが変化し、リグニンの分解が抑制される可能性があるため、この点に注意が必要だ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

地球温暖化による猛暑や水害増加への対策として、土壌への二酸化炭素固定が提案されている。従来のNPK肥料中心の土壌管理から脱却し、木質資材由来の堆肥を用いて土壌中に無定形炭素(リグノイド)を蓄積することで、粘土鉱物と結合させ、微生物分解を抑制する。これにより土壌への二酸化炭素固定量を増やし、植物の光合成促進、ひいては大気中二酸化炭素削減を目指す。家畜糞堆肥は緑肥育成に限定し、栽培には木質堆肥を活用することで、更なる根量増加と光合成促進を図る。キノコ消費増加による植物性堆肥生産促進や、落ち葉の焼却処分削減も有効な手段として挙げられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アルミニウムは強い結合力を持つため、土壌中で様々な物質と結合し、植物の生育に影響を与える。特にポリフェノールと強く結合し、難溶性の錯体を形成する。このため、ポリフェノールが豊富な堆肥などを施用すると、アルミニウムが固定化され、植物への吸収が抑制される。これはアルミニウム毒性を軽減する一方で、ポリフェノール自体も植物にとって重要な役割を持つため、その効果も同時に減少する可能性がある。土壌中のアルミニウムとポリフェノールの相互作用は複雑で、植物の生育に多大な影響を与えるため、土壌管理において考慮すべき重要な要素である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネ科とマメ科の緑肥混播は、土壌改良に効果的である。荒れた土地での緑肥栽培で、エンバクとアルサイクローバの混播が成功した事例が紹介されている。アルサイクローバはシロクローバとアカクローバの中間的な性質を持ち、側根が繁茂しやすい。この混播により、クローバが土壌を覆い、エンバクがその間から成長することで、相乗効果が生まれた。

ハウスミカン栽培においては、落ち葉の分解が進まない問題があり、土壌中の菌が少ないことが原因と考えられる。木質資材とクローバの組み合わせが有効だが、連作によるEC上昇が懸念される。そこで、EC改善効果を持つイネ科緑肥とクローバの混播が有効と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

おがくず堆肥化の課題は、C/N比の高さに加え、撥水性による水分浸透の悪さである。リグニン分解に必要な白色腐朽菌の活動には、十分な水分と栄養が不可欠。そこで、糖蜜の粘性と栄養を利用し、水分保持と菌の活性化を図ることが提案されている。糖蜜には糖、アミノ酸が豊富で、水分発生と菌の栄養源となる。さらに、pH調整に苦土石灰、微量要素供給と保水性を高めるためにベントナイトの添加も有効と考えられる。おがくずの撥水性を克服し、水分を保持させる工夫が、堆肥化成功の鍵となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農業の師の教えに従い木質チップを高く積み上げて施用した結果、資材の分解が促進された。発酵促進の有機資材(窒素源)を加えていないにもかかわらず、直射日光下でも大型キノコが大量に発生したことに筆者は驚く。この現象を通し、筆者は「高C/N比の木質資材を分解する際、慣行的に行われる窒素分の補給は本当に必要なのか?」という疑問を呈している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

倒木分解における白色腐朽菌とトリコデルマの競合を解説。トリコデルマはセルロース分解菌で、白色腐朽菌の菌糸を溶解する菌寄生性を持つ。実験により、硫酸アンモニウムなどの速効性窒素源が多いとトリコデルマが優勢になることが判明。このため、木質堆肥に家畜糞などの速効性窒素を加えると、リグニン分解を担う白色腐朽菌の働きが阻害され、分解効率を損なう可能性が指摘されている。高C/N比材には窒素固定菌の活用も示唆された。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

倒木の分解過程で、難分解性のリグニンがセルロースを覆っているため、多くの微生物はセルロースを利用できない。リグニンを分解できるのは白色腐朽菌と褐色腐朽菌で、この記事では白色腐朽菌に焦点を当てている。白色腐朽菌は木材に白い菌糸を張り巡らせ、リグニンを分解することで木を脆くする。リグニン分解後、セルロースを分解してエネルギーを得てキノコを形成する。その後、セルロースを好むトリコデルマ属菌が現れ、白色腐朽菌と競合が始まる。この競合が堆肥作りにおいて重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は銅を利用して難分解性有機物リグニンを合成し、自らを害虫や病原菌から守る。キノコは銅を利用してリグニンを分解する。廃菌床はキノコ栽培後の培地で、キノコが生え終わった後もリグニン分解のポテンシャルが残っている。これを土壌に混ぜ込むことで、土壌はフカフカになり、植物の側根や毛細根の生育が促進される。さらに、廃菌床に残存する銅を作物が吸収することで、植物はより強くなり、病害虫への抵抗力が高まる。この一連の流れは、銅を介した植物とキノコのリグニンをめぐる攻防の延長線上にあると言える。ボルドー液のような銅製剤は、このメカニズムを応用した農薬である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中の腐植量測定は、主に乾燥重量減少法と元素分析法で行われます。乾燥重量減少法は、土壌サンプルを高温で加熱し、有機物の燃焼による重量減少を測定する簡便な方法ですが、炭酸塩を含む土壌では過大評価となる可能性があります。一方、元素分析法は、土壌中の炭素や窒素量を測定し、腐植量を推定する正確な方法です。具体的には、乾式燃焼法で有機物中の炭素を二酸化炭素に変換し、その量を測定します。窒素量も同様に測定し、炭素窒素比から腐植の質を評価することも可能です。これらの方法は、土壌肥沃度の評価や炭素貯留量の推定に役立ちます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

堆肥作りにおいて、家畜糞は窒素源として微生物を活発化させる起爆剤とされるが、本当に有効なのか疑問視されている。窒素はエネルギーを使ってアミノ酸、タンパク質へと変換されて初めて微生物に利用されるため、コストに見合う効果が得られるか不明。キノコ栽培では米ぬかやフスマ等の植物性資材が栄養源として用いられ、家畜糞は使用されない。良質堆肥作りの上で家畜糞は必須ではない。むしろ、米ぬか、油かす、廃糖蜜の方が有効な可能性がある。家畜糞の利用は作業量を増やし、コスト高につながるため、特に農業系の学生にとっては黒字化を遠ざける要因になりかねない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

剪定枝の山積みによる腐植蓄積メカニズムが、黒ボク土壌形成過程と類似している点が考察されています。黒ボク土壌は低温環境での有機物分解の遅延により形成されますが、剪定枝山積みでも、酸素が少ない条件下で木質資材が分解され、腐植が生成されます。この際、フェノール性化合物が生成され、腐植の構成要素となる可能性が示唆されています。山積み一年後、腐植の乏しい土壌で黒ボク特有のボクボク音が確認され、無酸素状態での腐植蓄積効果が実証されました。この手法は、粘土質で有機物の少ない土壌で特に有効であり、大陸の赤い土壌改良への応用が期待されます。また、冬季の低温による分解抑制と、山積み内部の発酵熱による分解促進のバランスも重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

老木の桜の幹の奥で、新たな生命が息づいている様子が観察された。木の幹の窪みに溜まった落ち葉や土壌には、多様な植物が生育し、独自の生態系を形成していた。これは、木の幹が単なる枯れた組織ではなく、他の植物の生育基盤となるポテンシャルを持っていることを示唆している。木は死後も、分解過程を通じて土壌に栄養を供給し、新たな生命を育む役割を果たしている。切り株の観察と同様に、老木もまた、次の世代の植物を支える重要な存在であることを再認識させられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヒルガオの生命力の強さを示す記事。以前、弱々しいヒルガオを取り上げたが、今回はその強さを証明する。荒地で他の草に巻き付き、上へ伸び、花にまで絡みつき、横に広がるヒルガオの姿を写真で示す。高い草に巻き付いて成長する様子から、その逞しさが明確にわかる。また、目立つ場所に咲く花も紹介し、ヒルガオの繁殖力の高さを示唆。ただし、酸性土壌への耐性など、他の指標については言及していないことを明記している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

剪定枝は、撥水性が高く養分が乏しいため植物にとって過酷な環境である。窒素飢餓も発生しやすく、通常は植物の生育に不向きだ。ヒルガオはこの過酷な環境でも発芽・開花するが、葉の色は薄く、花も小さい。これは栄養不足の兆候である。一方、同じ環境でクローバは健全に生育している。これはクローバの根圏効果で養分が供給されていることを示唆する。つまり、剪定枝環境でもクローバが共存することで、他の植物にとって生育可能な環境が作られると言える。ヒルガオの小さな花は過酷な環境を物語る一方で、その美しい模様は厳しい環境での健気さを象徴しているようだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

木質資材は土壌改良に有効だが、分解が遅く扱いが難しい。しかし、クローバーは木質資材上でも旺盛に生育し、その根圏には木質資材を分解する菌類が豊富に存在する。写真からも、クローバーの根に菌糸がびっしり付着し、根元にはキノコが生えている様子が確認できる。これはクローバーが菌類と共生関係にあり、菌類が木質資材を分解することで土壌改良を促進していることを示唆している。つまり、クローバーを植えることで、木質資材の分解が促進され、土壌の排水性と保水性が向上する。このメカニズムは、他の植物の生育にも好影響を与え、土壌環境の改善に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

椎茸の原木栽培で使われた後の廃榾木に、様々な菌がびっしり繁殖している様子が観察された。朽ち方が激しく、土壌改良に役立ちそうだという感想とともに、木質資材分解に必要な菌が揃っている可能性が指摘された。記事「強靭なあれを壊すための連携」にあるように、これらの菌群は分解を促進する役割を持つ。そこで、廃榾木を砕いて堆肥発酵中の資材に混ぜれば、分解促進効果が期待できるのではないかと考えられた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸素供給剤は過酸化カルシウム(CaO₂)を主成分とし、水と反応して過酸化水素(H₂O₂)を発生させる。土壌中のカタラーゼが過酸化水素を分解し、酸素(O₂)を供給することで根張りを促進する。マルチ栽培などで酸素不足になりやすい土壌に有効で、散水時に酸素供給剤を溶かすことで根への酸素供給を促す。副産物として消石灰(Ca(OH)₂)が生じ土壌pHが上昇するため、事前の石灰施用量には注意が必要。過酸化水素はキノコの難分解有機物分解にも利用されるため、木質資材が多い土壌では分解促進効果も期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クローバーの根圏には、他の植物と比べて格段に多くの菌類が集まる。特に木質資材が多い養分の乏しい環境では、クローバーは木質を分解する腐朽菌を根圏に集めることで、生育に有利な環境を作り出していると考えられる。この現象は、土壌微生物生態学の書籍にも記されており、クローバーが木質資材の分解を通じて優位に立つ仕組みを説明づけている。実際に木質資材でクローバーを育てると、根元に多くのキノコが生える様子が観察される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

未熟な木質資材で窒素飢餓が起きる環境下で、シロツメクサだけが繁茂していた。他のイネ科植物の根には変化がない一方、シロツメクサの根は白い菌糸で覆われていた。この菌糸は木質資材を分解していると考えられ、シロツメクサは元気なことから共生関係にあると推測される。シロツメクサの根には他植物とは異なる特徴があり、それがこの現象に関係していると思われるが、詳細は次回に続く。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

森の中で、雨と程よい気温により落ち葉の間からキノコが生えていた。キノコは大量の木質資材がなくても、落ち葉と程良い湿度があれば生える。つまり、キノコの恩恵にあやかりたいなら、まずは落ち葉をたくさん入れれば良い。ただし、大雨でも水浸しにならない土壌であることが必須条件だ。キノコ栽培は落ち葉の投入だけでなく、水はけの良い土壌作りが重要であることを示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

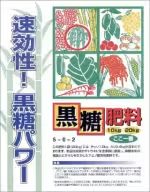

この記事では、サトウキビの搾りかすから作られる黒糖肥料の効果的な使い方を紹介しています。黒糖肥料は植物性有機物でアミノ酸が豊富に含まれており、窒素供給源として作物の養分になるだけでなく、土壌の保肥力や緩衝性を向上させる効果も期待できます。作物に近い場所に施肥すれば肥料として、遠い場所に施肥すれば土壌改良剤として機能します。

黒糖肥料は三番蜜を利用しており、カリウムなどのミネラルが豊富です。特にカリウムは初期生育に重要なので、初期に施用すると効果的です。さらに、キノコ栽培の培地にも利用され、木質資材の分解を促進する効果も認められています。つまり、黒糖肥料は作物への栄養供給と土壌改良という両方の役割を果たす優れた肥料と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

木材を早く分解するには、麹菌などの働きで前処理しておくのが有効です。グルコースオキシダーゼという酵素を持つ麹菌(例:クロコウジカビ)は、グルコースを分解する過程で酸素を過酸化水素に還元します。この過酸化水素も木材分解に寄与します。 米ぬかなどのデンプン質は麹菌の栄養源となるため、木材に米ぬかを混ぜておくことで麹菌の活動を促し、その後にキノコなどの木材腐朽菌が働きやすくなる環境を作ることができるのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

木の枝を水に浸すと黒い液体が現れるが、これは木質のリグニンに由来するフェノール性化合物と考えられる。リグニンはフェノール類が複雑に結合した高分子で、土壌の団粒構造形成に寄与する。剪定した枝から出る黒い液体もフェノール性化合物だが、肌への刺激があるため、自然分解されたものが利用できれば理想的。今後はリグニンの分解過程について掘り下げる。