前回の記事でおがくずを主成分とした堆肥を作りたければ、キノコ栽培から学ぶと良いだろうということで、

共立出版から出版されているキノコとカビの生態学という本を購入したということを記載した。

取り急ぎ、枯れ木(倒木)がどのようなステップを経て分解されるのか?をまとめてみると、最初に倒木の表面にあるちょっとした分解しやすい有機物が土壌の様々な微生物によって分解される。

ある程度分解されると残るのが木質系の成分であるリグニンと植物の繊維質だろう。

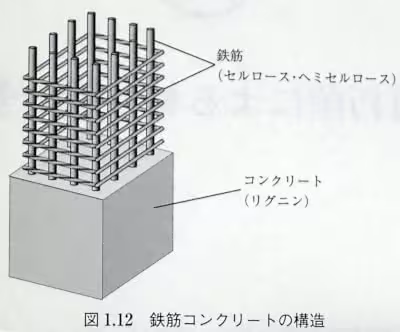

これらの関係をイメージしやすいイラストを上記の本から引用してみると、

※共立出版 キノコとカビの生態学の19ページより引用

こんな感じで、比較的分解しやすいセルロースを守るようにリグニンが周りを固めている。

ほとんどすべての土壌の微生物はリグニンを分解することができないため、リグニンで囲まれた内側にあるセルロースに接触や分解することが出来ない。

このリグニンを分解できる菌が白色腐朽菌、もしくは褐色腐朽菌のどちらかとなる。

このどちらの菌もいわゆるキノコのことで、今回は白色腐朽菌の方に焦点を当てて話を進めることにする。

白色腐朽菌というのは読んで字の如く、木質資材に白い菌糸をびっしりと付けるカビのことで、シイタケ等のキノコに当たる。

木質資材に菌糸がびっしりと回ると上の写真のように木がもろくなる。

これはリグニンが分解されたことを意味して、木がもろくなるパターンはいくつかある。

白色腐朽菌と褐色腐朽菌の木質成分に対するアプローチは、白色の方が木質を分解して内部のセルロースに到達する、褐色の方が木質を変性して内部のセルロースに到達するという違いがあり、褐色腐朽菌の方が最終的に土壌に残す炭素量が多くなるらしい。

話を少し戻して、白色腐朽菌が木材の中である程度菌糸が回ると、

こんな感じでキノコができる。

キノコの形成においてリグニンを分解した時に得るであろうエネルギーではなく、セルロースを分解して出来たグルコースを更に分解した時に得るエネルギーが重要となる。

白色腐朽菌が防御壁であるリグニンを分解した直後に、内部のセルロースを狙ってトリコデルマ属の菌が木質資材に近寄ってきて、白色腐朽菌とトリコデルマ属の菌が競合を始める。

ここからが堆肥作りで重要になるので、今回の話は一旦ここまでに次回にする。

-続く-