/** Geminiが自動生成した概要 **/

銀座ソニーパークを訪れた筆者は、そら植物園の手がけた個性的な植物、特にシダ植物に注目する。恐竜時代に繁栄したシダ植物の進化の過程を感じ、ディクソニア属のシダを観察。幹の上部にのみ葉が生え、下部には枯れた葉柄が残る構造から、植物の進化における幹の構造変化について考察する。 裸子植物のように幹の途中から枝を出せる形質が革新的だったと推測し、林床の背の低いシダはどのようにシュートを発生させるのかという疑問を提示し、更なる探求の必要性を感じている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

銀座ソニーパークを訪れた筆者は、そら植物園の手がけた個性的な植物、特にシダ植物に注目する。恐竜時代に繁栄したシダ植物の進化の過程を感じ、ディクソニア属のシダを観察。幹の上部にのみ葉が生え、下部には枯れた葉柄が残る構造から、植物の進化における幹の構造変化について考察する。 裸子植物のように幹の途中から枝を出せる形質が革新的だったと推測し、林床の背の低いシダはどのようにシュートを発生させるのかという疑問を提示し、更なる探求の必要性を感じている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

収穫後の水田で、刈り取られた稲から葉が再生する「ひこばえ」現象について解説。この再生は、イネの成長点(原基)が地際にあるため、刈り取られた部分より土中深くから新芽が出る様子を詳述しています。ひこばえは時に社会問題となる可能性も指摘。筆者はこの現象の観察から、栽培中に水田に土(粘土)が堆積すること、そして上流から流れ込む鉱物が米の品質に大きく影響する可能性を考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の群生は、個々の花を目立たせるだけでなく、徒長を通じて生存競争を有利に進める。密集した環境では、徒長により背丈を伸ばすことで光を確保し、他の植物の侵入を防ぐ。群生全体で高くなるため、下葉への光供給は不要となる。つまり、群生形成は生存戦略上の大きな利点となる。しかし、風通しの悪さから病害のリスクも高まるため、一長一短である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

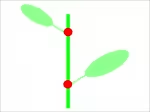

この記事では、植物の「脇芽」と「挿し木」の関係について解説しています。植物の茎には「原基」があり、そこから葉、根、枝(脇芽)が発生します。脇芽は別個体のように扱うことができ、挿し木はこの性質を利用した技術です。

挿し木は、脇芽を伸ばした枝を土に挿すことで、原基から根(不定根)が発生し、新しい個体として成長させる方法です。ソメイヨシノの増殖などに使われています。

脇芽は茎と葉柄の間に発生する、葉と茎を持った枝のような部分(シュート)です。このシュートを土に挿すと不定根が発生します。

サツマイモは、この挿し木がよく使われる作物の代表例です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

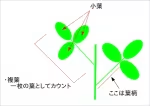

複葉を理解すると脇芽の位置が正確に把握できる。一般的に脇芽は茎と葉の付け根から発生するが、複葉の場合、小葉一枚一枚ではなく、複葉全体の付け根から脇芽が発生する。一見すると小葉の付け根から脇芽が出ているように見えるが、実際は複葉の基部から出ている。この規則はダイズなど複葉植物の芽かき作業で実感できる。小葉ではなく複葉全体を一つの葉として捉えることで、脇芽の位置を正しく理解できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

三出複葉は、葉柄の先端に三枚の小葉がつく複葉の一種です。カタバミやクローバーがこの代表例です。一見すると茎から三枚の葉が出ているように見えますが、実際は葉柄の先端から小葉が出ているため、一枚の複葉として扱われます。この構造を理解することで、一見異なるカタバミとクローバーが、どちらも三出複葉を持つという共通点を持つことが分かります。さらに、茎から葉柄、葉柄から小葉という構造は、双子葉植物の基本モデルに合致し、植物の形態理解を深める上で重要な知識となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

北野天満宮は菅原道真を祀る神社で、梅の名所として知られる。特に品種改良された梅は、花が密集していることが特徴。原種に近い梅と比較すると、八重咲きや花弁の色だけでなく、節間の長さや蕾の数に違いが見られる。矮化によって節間を短くし、一つの節から複数の蕾を出すことで、花が密に集まり、より美しい印象を与える。これはポインセチアにも見られる傾向であり、人々は梅の美しさを追求するために、こじんまりと密に咲く品種を好んで育ててきたと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の根は左巻きに成長し、その影響で地上部もねじれる。矮化品種ではねじれの周期が短くなる傾向がある。ポインセチアのバーロック型は苞葉が下向きで、全体にねじれが見られる。このねじれは花の美しさに繋がっており、江戸菊など他の園芸作物でも見られる。品種改良においてねじれを意識した例は聞いたことがないが、園芸史を深く理解するにはねじれも重要な視点となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

矮化は農業において重要な役割を果たす。矮化とは、植物の節間(葉の付け根の間)が短くなる変異のこと。

ポインセチアなど園芸品種の小型化にも利用される矮化は、作物の収穫効率向上に大きく貢献してきた。例えば、大豆の原種とされるツルマメは4m近くまで成長するが、矮化により現在の50cm程度のサイズになったことで収穫の労力が大幅に軽減された。これにより、高栄養価の大豆を効率的に生産できるようになった。他の作物においても矮化による作業効率の向上が見られる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポインセチアの原種は、園芸品種と大きく異なり、背が高く、上部にまばらに葉と花をつける。矮化された園芸品種は、コンパクトで鮮やかな苞葉が密集し、クリスマスの装飾として人気だ。著者は、京都府立植物園のポインセチア展で原種を見て、園芸品種との違いに驚き、昔の園芸家が現在のポインセチアの人気ぶりを想像できたか疑問に思った。