/** Geminiが自動生成した概要 **/

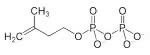

本ブログ記事は、息子さんの素朴な疑問「メロン風味のお菓子にメロンが入っていないのはなぜか」をきっかけに、メロン特有の香りの正体に迫ります。筆者は、メロンの個性を形成する「何か」を探求し、調査の結果「6-ノネナール」というアルデヒドにたどり着きます。これはマスクメロンの主要な香り成分であり、不飽和脂肪酸であるリノレン酸から合成されると考えられています。記事は、この6-ノネナールが香料として利用され、メロン風味のお菓子が作られる可能性を提示し、メロンの香りの科学的な背景を分かりやすく解説しています。