/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオはpH変化でペオニジンが青くなるため、理論的には青い花しか咲かないはずだが、実際は多彩な色の花が存在する。その理由はトランスポゾンによる突然変異にある。トランスポゾンの活発な動きは突然変異を誘発し、色素合成に関わる遺伝子に変化が生じることで、本来の青色とは異なる色合いの花が生まれる。色あせたアサガオもこの突然変異の一例である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオはpH変化でペオニジンが青くなるため、理論的には青い花しか咲かないはずだが、実際は多彩な色の花が存在する。その理由はトランスポゾンによる突然変異にある。トランスポゾンの活発な動きは突然変異を誘発し、色素合成に関わる遺伝子に変化が生じることで、本来の青色とは異なる色合いの花が生まれる。色あせたアサガオもこの突然変異の一例である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コケを理解するには、霧吹きが必須である。乾燥したコケに霧吹きをかけると、葉が開き、本来の姿が現れる。これは、コケが維管束を持たず、水分を体表から吸収するため。乾燥時は葉を閉じて休眠状態になり、水分を得ると光合成を再開する。霧吹きは、コケの観察だけでなく、写真撮影にも重要。水分の吸収過程や葉の開閉の様子を鮮明に捉えることができる。また、種類によっては葉の色が変化するものもあり、霧吹きはコケの真の姿や生態を知るための重要なツールとなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事では、筆者が京都府立植物園のキノコ展で見た「冬虫夏草」について解説しています。冬虫夏草とは、昆虫に寄生して子実体を作るキノコで、セミやカメムシ、特に蛾の幼虫に多く寄生します。筆者は、冬虫夏草が地域の昆虫個体数を調整する役割を担っていると考察。近年の蛾(ヨトウ)の被害が多いのは、この寄生菌の不足が原因ではないかと推測し、蛾の幼虫に寄生するサナギタケの生態を理解することで、ヨトウによる被害を減らせる可能性に期待を寄せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は京都府立植物園のキノコ展で、椎茸の原木栽培と菌床栽培を比較する機会を得た。特に菌床栽培では、培地全体に菌糸が行き渡っているのではなく、未分解の木屑が部分的に残っていることを観察した。このことから、キノコ栽培は培地全体への菌糸蔓延をもって終了するとの推測に基づき、展示されていた菌床は終了間際のものと判断。もしこの判断が正しければ、キノコ農家から譲り受ける廃菌床にも、想像以上に未分解の木屑が含まれている可能性がある。この観察は、廃菌床堆肥利用に関する考察を深める契機となった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府立植物園では、春の終わりに咲く見事な菊桜が見頃を迎えているにも関わらず、訪れる人はほとんどいない。筆者は毎年この菊桜の美しさを紹介し、もっと注目されるべきだと訴えている。菊桜は、春の訪れを象徴する桜の集大成と言える存在であり、ひっそりと咲いているのは大変もったいないと感じている。同じ内容を過去にも記事にしており、関連する「桜の季節終盤」という記事へのリンクも掲載されている。記事には、植物園の場所を示すGoogleマップも埋め込まれている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

嵯峨菊を見に京都府立植物園に行ってきました。嵯峨菊は京都・大覚寺の菊で、流れるような花びらが美しいです。以前にも嵯峨菊について書いた記事があるので、そちらも参照ください。丁子菊など、菊については何度か取り上げてきたので、今回は訪問報告程度に。過去記事の江戸菊、伊勢菊も合わせてご覧ください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高野川の桜並木の紅葉が始まり、鮮やかな紅色に染まり始めた。急激な冷え込みが紅葉を促進したようだ。京都府立植物園園長も今年の紅葉は鮮やかだと予想している。色づいた葉とそうでない葉の対比が紅を際立たせている。紅葉は落葉前にアントシアニンが合成されることで生じるが、葉によって色づく順番があるのか疑問が湧く。鳥に目立つ順に色づくという仮説も、今の時期には種がないため当てはまらない。改めて観察し、考察を深めたい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夜に咲く白い花、特にヨルガオの観察記録です。京都府立植物園の夜間開放で、ライトアップされたヨルガオを目撃しました。昼夜逆転室以外で夜に咲くヨルガオを見るのは初めてで、その白さが際立っていました。ヒルガオ科の花は暑い時期に咲くイメージがありますが、日中の暖かさで夜も開花したようです。白い花は暗闇でよく目立ちます。関連する記事「暗さには白」へのリンクもあります。また、別の記事「白は空気」については、本文中には要約すべき情報がありません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオの種にはファルビチンという毒が含まれており、食べると嘔吐や下痢、腹痛などの症状を引き起こす。特に幼児は少量でも重篤な症状になる可能性があるため、絶対に口に入れてはいけない。アサガオはサツマイモと同じヒルガオ科に属し、種子の形状も似ているため、誤食に注意が必要だ。万が一、誤って食べてしまった場合は、すぐに医療機関を受診し、適切な処置を受けることが重要である。美しい花を楽しむ一方で、その危険性も理解し、安全にアサガオを鑑賞しよう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府立植物園で桃色タンポポ(クレピス)を見かけた筆者は、外来種であること、そして総苞片が反り返っていないことを確認した。セイヨウタンポポは総苞片が反り返るのに対し、同じく外来種の桃色タンポポは反り返らない。セイヨウタンポポは単為生殖を行うため、筆者は総苞片の反り返りと単為生殖に関係があるのではないかと推測する。もしかしたら、単為生殖による大きな卵子が総苞片内側の組織を肥大化させ、反り返りを生じさせているのかもしれない、と考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

浄安寺の椿展で、様々な椿の美しさに触れた筆者は、美の多様性について考察する。三笠ノ森椿の黒ずんだ花弁も、三保ノ月の淡いピンクの模様も、それぞれに美しい。美しさは主観的なものであり、だからこそ園芸品種は多様化した。しかし、美を競うため、花の大きさ、模様、花弁の数や形状といった客観的な指標も生まれてきた。椿に限らず、朝顔や菊など、花の美しさは時代や文化によって評価基準が変化してきたことを、他の展示会の様子を交えて示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオの多様な花の形は、ゲノム内を移動する「トランスポゾン」の影響と考えられる。トランスポゾンは遺伝子配列に挿入され、重要な遺伝子の機能を破壊することで、花の形質に変化をもたらす。例えば、丸い花の形成に重要な遺伝子にトランスポゾンが入り込むと、花の形は丸ではなくなる。アサガオは変異が多く、様々な遺伝子が変化するため、植物にとって重要な遺伝子を発見できる可能性を秘めている。夏休みのアサガオの観察は、生命の謎を解き明かす第一歩となるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオの種は毒性があり、食べると幻覚作用や吐き気を引き起こすため、絶対に食べてはいけない。遣唐使が薬用として持ち帰ったアサガオは、その変異の多様性から貴族の間で栽培ブームとなり、遺伝学の発展に貢献した。種に毒があるのは、動物に食べられることで種子を拡散する戦略をとっていないため。多くの種子は胃酸で消化されないが、アサガオの種は消化されずに毒性を発揮する。特に西洋アサガオは幻覚作用が強く、薬物としても利用される成分を含む。アサガオは薬学、遺伝学、作物学、文化に多大な影響を与えた植物である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、変化朝顔の一つである「牡丹咲き」のアサガオについて解説しています。牡丹咲きは、大輪の朝顔がくちゃくちゃっとなり、雄しべが花弁に変異して八重咲きになったもので、その様子が牡丹の花に似ていることから名付けられました。記事では、黄斑入蝉葉紅台咲牡丹大輪という品種の写真とともに、京都府立植物園の朝顔展で撮影された時雨絞りの牡丹咲きの写真も紹介されています。筆者は、さらに牡丹らしい丸い花との遭遇にも期待を寄せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は獅子咲きの朝顔について説明しています。獅子咲きは、花弁が細く裂けて、まるで獅子のたてがみのような形状になることから名付けられました。京都府立植物園で展示されていた獅子咲きの朝顔は、特に花弁の裂け方が顕著で、通常の朝顔とは全く異なる印象を与えます。色は、青、紫、ピンクなど様々で、色の濃淡や模様も個体によって異なります。獅子咲きは突然変異で生まれたもので、江戸時代から栽培されている伝統的な品種です。その珍しさから、当時の人々を魅了し、現在でも多くの愛好家に楽しまれています。記事では、獅子咲きの朝顔の他に、牡丹咲きや采咲きなど、様々な変化朝顔についても紹介されています。これらの変化朝顔は、遺伝子の複雑な組み合わせによって生み出されるもので、その多様性も朝顔の魅力の一つです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

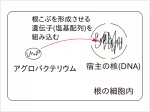

遺伝子組み換えは人工的なものと誤解されがちだが、自然界でも日常的に起こっている。例えば、アグロバクテリウムという細菌は植物の根に感染し、自身の遺伝子を植物のDNAに組み込み、根こぶを形成させる。これは、種を越えた遺伝子組み換えが自然界で起こっている例である。つまり、植物のDNAに他の生物の遺伝子が組み込まれることは不自然なことではない。遺伝子組み換え技術はこのような自然界のメカニズムを利用しているが、詳細はまた別の機会に。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、アサガオの花弁の形状について考察しています。切咲と呼ばれる花弁が切れ込んだアサガオと、曜白と呼ばれる白い模様が入ったアサガオを比較し、曜白の白い部分をなくすと切咲に似た形になることから、アサガオの祖先は5枚の花弁を持つ花だったのではないかと推測しています。また、葉のギザギザは細胞死による調整の結果であるという例を挙げ、曜白の模様も太古の記憶を呼び覚ました結果である可能性を示唆しています。

次の記事「茎が筒状になれたことは大きな革新だったはず」の内容は提供されていませんので要約できません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府立植物園の朝顔展最終日に訪れた筆者は、先日まで見られなかった朝顔の開花に感動した。特に、名前は不明だが采咲牡丹と思われる種類の朝顔の写真を掲載し、その美しさを伝えている。朝顔展自体は終了するが、変化朝顔の展示は8月中は続くため、筆者は朝の運動を兼ねて引き続き観察を続ける予定。

次の記事では、朝顔の花の形について考察する。丸い花は、人為的な調整の結果ではなく、遺伝的な形質の組み合わせによって生じる自然な形態の可能性がある。特に、采咲牡丹などの変化朝顔は、遺伝子の変異によって複雑な花弁構造を持つ。筆者は、これらの花の形を観察することで、遺伝子と表現型の関係を探求しようと試みる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府立植物園の朝顔展で展示されていた「枝垂れアサガオ」は、通常の朝顔と異なり、つるが巻き付かず垂れ下がる性質を持つ。通常のアサガオは光感受性により上へ伸び、周囲に巻き付くが、枝垂れアサガオはこの性質を失っている。これは巻き付く行為自体が光の影響を受けている可能性を示唆する。枝垂れアサガオの光感受性の欠如は、植物ホルモン・オーキシンとの関連が推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、京都府立植物園の朝顔展で観察された変化朝顔の多様な形状について述べられています。特に、黄蜻蛉柳葉紫吹掛絞石畳撫子采咲という複雑な名前の朝顔を取り上げ、その名の通り「吹掛絞」「石畳」「撫子」「采咲」といった特徴を写真と共に解説しています。それぞれの形状が遺伝子の発現によるものであり、一見シンプルな朝顔の形が、実は多くの遺伝子の複雑な相互作用によって成り立っていることを示唆しています。加えて、通常の丸咲きの朝顔と比較することで、変化朝顔の特異性を強調し、遺伝子の発現の奥深さを考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府立植物園の朝顔展に2日連続で訪れ、変化朝顔の美しさに感動した。特に「青斑入抱芋葉紫牡丹(せきはんいりかかえいもばむらさきぼたん)」は見事な青斑と花弁化した雄しべが美しく、歴代2位の美しさだった。1位は父の育てた切咲牡丹。朝顔は一日花で、トランスポゾンによる変異が起こりやすいため、毎日変化があり目が離せない。珍しい形状の朝顔にも出会えたが、それは次回の記事で紹介する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネキリムシ被害にめげず、京都府立植物園の朝顔展へ。大輪咲きには興味がない筆者は、変化朝顔を目当てに開園と同時に入園。しかし、開花している変化朝顔は少なく、見られたのは黄抱縮緬笹葉紅筒白台咲牡丹と綺麗に展開していない石畳咲きのみ。それでも牡丹咲きの変化朝顔に出会えたのは幸運だった。翌日も開花株を期待して再訪問予定。本日の銘花も写真付きで紹介されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ソメイヨシノが終わっても、桜の季節は終わらない。桜漬けに使われる関山や、多数の花弁を持つ菊桜など、これから咲く品種もある。京都府立植物園ではサトザクラ展が開催され、様々な桜の品種を観賞できる。三角フラスコに挿し木された桜はマニアックだが、品種改良の歴史を垣間見ることができる。ウワミズザクラ、緑の花弁を持つ鬱金と御衣黄など珍しい品種も展示されている。ソメイヨシノだけで桜の季節を判断するのはもったいない。植物園を訪れれば、まだまだ楽しめる桜の Vielfalt を発見できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府立植物園の梅苑で、細長い花弁を持つウメ(?)を見つけた。花弁が5枚であることからバラ科であることは推測できるが、ウメなのかモモなのか、はたまた別の植物なのか確信が持てない。細長い花弁は花の印象を大きく変える。鳥はどのように見ているのだろう?という疑問が湧いたが、解明できず迷宮入り。6枚の花弁を持つ花もあり、ますます判断が難しい。イチゴもバラ科で、6枚の花弁を持つ実は美味しいという話もある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポインセチアの原種は、園芸品種と大きく異なり、背が高く、上部にまばらに葉と花をつける。矮化された園芸品種は、コンパクトで鮮やかな苞葉が密集し、クリスマスの装飾として人気だ。著者は、京都府立植物園のポインセチア展で原種を見て、園芸品種との違いに驚き、昔の園芸家が現在のポインセチアの人気ぶりを想像できたか疑問に思った。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府立植物園で展示されていた嵯峨菊は、京都・嵯峨の大覚寺で栽培される細長い花弁が特徴の菊。肥後菊と比べ、流星のような複雑な形状を持つ。著者は植物学専攻だったため、その変異の過程を想像する。昨年大覚寺で見た嵯峨菊展の様子も写真とともに紹介されている。大覚寺の嵯峨菊は、独特の形状で、歴史の中で変異が生じたことが推測される美しい花である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府立植物園の菊花展で、肥後菊の美しさに魅了された作者。細くしなやかな舌状花が、華やかさを追求する他の菊とは一線を画す潔さを持ち、美しいと感じている。肥後菊は江戸時代に流行した園芸ブームの中で、江戸、伊勢と並ぶ肥後の代表的な品種。菊花展は2015年11月15日まで開催。