カニ殻と言えば、有機質肥料として使われることが多く、何年も入れ続けると、作物が病気になりにくくなるとか。

カニ殻にはキチンという物質が多く含まれており、キチンはなかなか分解されないんだけど、土壌中でキチンを分解できる微生物が増えると、継続的に分解される様になる。

キチンはカニ以外でも、菌の外殻でも利用されており、土壌中でキチンが分解されると、その影響で菌の外殻も一緒に分解され弱るという理屈らしい。

う~ん、これだと有用な菌も土壌中からいなくなりそうだけど…

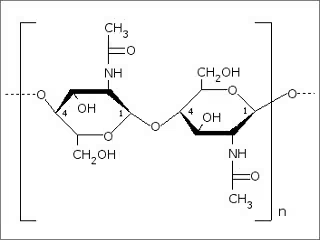

キチンというのが、グルコース(ブドウ糖)の一部にアセチルアミノ基(-NHC-COOH)が付いたアセチルグルコサミンが直鎖上に並んだもので、植物の繊維(グルコースの直鎖でできたセルロース)に似てるけど、セルロースよりもお互いが強く結合して硬くなっているのが特徴。

(六角形のものがグルコース)

木にはリグニンがあるから硬くなるけど、カニとかはリグニンが無いから、繊維質自体を硬くしようぜ!というノリかな?

で、カビもセルロースではなく、キチンで外殻を形成して体を維持していると。

リグニンの時もあったけど、骨格を形成する様な硬い物質というのはなかなか分解できず、キチンも分解されにくい有機物らしい。

そうはいっても、有機物であるわけでいずれは分解される。

その時に関与する酵素がキチナーゼで、Wikipediaには、

/************************************************/

キチナーゼは自身のキチンを再構成する必要のある生物か、菌または動物のキチンを消化する必要のある生物が持つ。

/************************************************/

と記載されていた。

予想するに、土壌中でキチンが分解され始めるということは、土壌中の微生物が近くの殻や菌からキチンを剥ぎ取って、それを自身の体の一部にするという反応が起こっている可能性があると。

となると、カニ殻を肥料として入れることで、作物の病気が減るということが何となく理解できる。

-続く-

関連記事