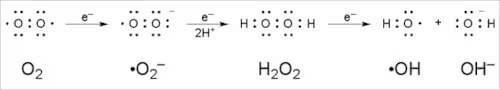

銅から活性酸素が生成される仕組みを知りたいの続きの記事で酸素から始まる活性酸素の生成についてを見てきた。

活性酸素の生成に関しては、

※図:中村成夫 活性酸素と抗酸化物質の化学 - 日医大医会誌 2013; 9(3)165ページより引用

※一番右のOH- はH+と反応してH2Oになる

を眺めていることでイメージが付きやすくなった。

ここで一つ気になってくることが、上の図の真ん中にある

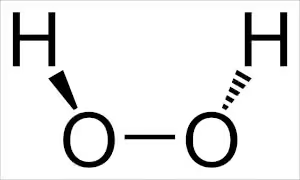

NEUROtiker - 投稿者自身による著作物, パブリック・ドメイン, リンクによる

過酸化水素(H2O2)だ。

栽培における過酸化水素といえば、酸素供給剤としての

2H2O2 → O2 + 2H2O

と

フェントン反応での

H2O2 + Fe2+ → ・OH + OH- + Fe3+

がある。

高校あたりで習う過酸化水素の化学で、過酸化水素が酸化剤(基質から電子を奪う)と還元剤(基質に電子を与える)として働くという内容がある。

NHKの高校講座 化学基礎の資料にわかりやすい内容があったので、それを参考にして話を進める。

酸化剤と還元剤 - NHK高校講座 化学基礎で、過酸化水素とヨウ化カリウム(KI)の反応と、過酸化水素と過マンガン酸カリウム(KMnO4)の反応が記載されている。

前者のヨウ化カリウムの方での過酸化水素の反応を見てみると、

H2O2 + 2H+ + 2e- → 2H2O

で過酸化水素が電子を二個受け取っているので、酸化剤として働いている。

一方、過マンガン酸カリウムの方では、

H2O2 → 2H+ + O2 + 2e-

で電子を2つ与えているので、還元剤として働いている。

過酸化水素のような特徴がある物質が冒頭の活性酸素の図の真ん中にあるのが面白い。