/** Geminiが自動生成した概要 **/

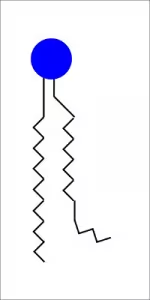

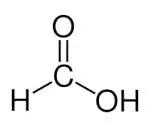

本ブログ記事は、ギ酸の化学的特性、特に還元作用とキレート作用に焦点を当てて解説しています。ギ酸は構造が最小のカルボン酸であり、その中にアルデヒド基(ホルミル基)を含むため、還元性を持つことが特徴です。

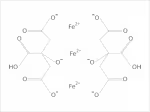

一方で、キレート剤として働くには複数の配位子が必要ですが、ギ酸はカルボキシ基が一つしかないため、キレート作用はありません。また、ギ酸はカルボン酸の中で最も強い酸の一つであり、溶液のpHを下げる効果があります。これらの特性から、ギ酸が液肥の材料として広く利用されている背景を説明しています。