/** Geminiが自動生成した概要 **/

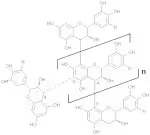

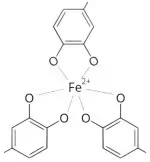

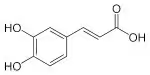

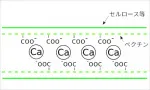

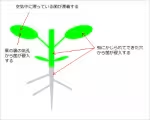

水熱処理したビール酵母由来肥料から生成されるRCS(活性炭素種)は、植物の生産性向上に寄与します。RCSの刺激により、植物体内で活性酸素を除去するSOD(スーパーオキシドディスムターゼ)酵素の合成が誘導され、光合成等で自然発生する活性酸素の効率的な無毒化を促進します。これにより植物の抵抗性が高まり、病原菌侵入時の細胞自滅を軽減し免疫維持にも繋がります。ただし、SODの活性には鉄、マンガン、銅、亜鉛などの微量要素が不可欠であり、ビール酵母由来肥料の施肥にはこれらの微量要素も考慮した工夫が重要であると解説しています。