集英社から発売されているヤンキー君と科学ごはんという漫画が面白い。

連載開始から読んでいて、単行本も購読している。

ヤンキー君と科学ごはん 6/岡 叶/樋口 直哉 | 集英社 ― SHUEISHA ―

6巻で味噌汁に纏わる科学の話題があり、その中で旨味成分の相乗効果に触れている。

三大旨味成分といえば、グルタミン酸、イノシン酸とグアニル酸があり、これは肥料の方でも有機態窒素や有機態リン酸の話題で重要になる。

グルタミン酸は様々な食材に入っていて、イノシン酸は主に動物系の食材に多く、

グアニル酸はキノコに多い。

ここでふと思ったのだけれども、

なぜグアニル酸はキノコに多いのか?が気になった。

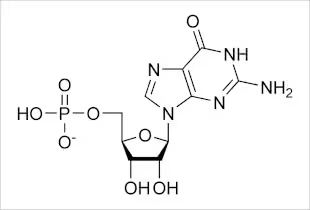

グアニル酸についてなぜ気になるのか?はおそらく生物学に触れた事があれば丸暗記したであろうグアノシン三リン酸(GTP)からリン酸が2つ外れたものだ。

GTPといえば、DNAやRNAの主要な化合物だ。

それであれば、キノコではなく、すべての生物に多く含まれて良いはずだ。

なぜキノコにグアニル酸が多いのだろう?

とりあえず最初のとっつきとして、生成AIのGeminiになぜキノコにグアニル酸が多くて、野菜には少ないのか?ということを質問してみた。

Geminiからの返答は

/*******************************/

キノコ (特に担子菌類)は、RNAを多く含んでいます。乾燥というプロセスを経ることで、細胞が破壊され、RNA分解酵素が活性化し、RNAが分解されてグアニル酸の前駆体が生成されます。(途中省略)一般的に、野菜の細胞にもRNAは含まれていますが、その量はキノコほど多くありません。

/*******************************/

であった。

キノコにはRNAがたくさん含まれているのか?

それはやはり真菌の細胞の密度が小さく、しかも分裂が速いということに由来しているのだろうか。

とりあえず、RNAという観点で見たら、キノコに旨味生物が豊富に含まれていることはしっくりきた。