By Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 3.0, Link

ゼオライトは何処にある?の続きの記事で天然のゼオライトであるモルデナイトについて触れた。

天然ゼオライトという用語があれば、当然、人工ゼオライトといった用語もあるはずで、ゼオライトには様々な種類があることがわかってくる。

天然ゼオライトが有るにも関わらず人工ゼオライトの開発があるということは、天然ゼオライトの埋蔵量が少ないから人工物が必要となるか、人工ゼオライトが天然ゼオライトの機能を超えることが出来るからのどちらかの理由が考えられ、どうやら後者の高機能の方が人工物を必要とする要因になっていそうだ。

というわけで、ゼオライトの機能とは何か?について考えていきたい。

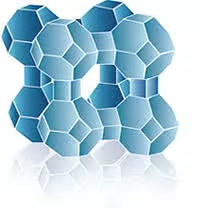

ゼオライトはケイ素(Si)同士が繋がる事により、

Gavinbragg - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, リンクによる

上の図のような格子状の構造になっている。

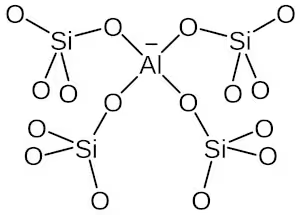

ケイ素(Si)で出来た骨格の間に、-Si-Si-Al-Si-Si-...のようにアルミニウムが入り込む事で、

Nao1958 - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, リンクによる

アルミニウムの箇所が負に荷電することで陽イオン交換の機能を有することになる。

肥料でゼオライトを使う場合、陽イオン交換の機能が保肥力(CEC)に該当する為、土壌改良材としての機能を発揮することになる。

まとめると骨格の形やSi/Al比によってゼオライトの機能が異なるようだ。

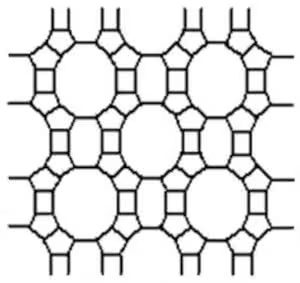

骨格の方の話を続ける。

Q2. ゼオライトの骨格構造? | 一般社団法人 日本ゼオライト学会に拠ると骨格コードというものでゼオライトを分類しているそうだ。

今回話題に挙げているモルデナイトであれば、

※上の図はQ2. ゼオライトの骨格構造? | 一般社団法人 日本ゼオライト学会の(図 様々な細孔構造を持つゼオライト)のMORを参考にして作成

MOR型に分類されている。

モルデナイトの理想化学組成が(Na2,Ca,K2)4(Al8Si40)O96·28H2Oで有るため、Si/Al比は8/40で5となるが、あくまで理想で実際は4.5〜5.5の範囲あたりであるそうだ。