アジア大陸にあるミャンマーという国のヤンゴンというところに行った。

大陸に行ったら当然大陸の土質というものを拝みたいもの。

ということで、現地の人に頼んで行きやすい畑に行ってきた。

今回の話の前に、大陸の岩について少々。

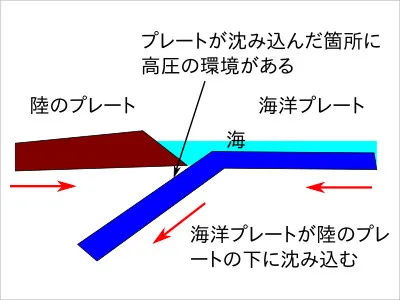

大陸移動説という説があって、日本の東あたりに陸のプレートと海洋のプレートがぶつかる場所が多々ある。

この海のプレートが陸のプレートの下に入り込むような箇所があって、この入り込む箇所の上にある地域では地震が多い。

陸のプレートは花崗岩という比較的軽い岩で形成されていて、海のプレートは玄武岩という花崗岩よりも重い岩で形成されているため、プレートがぶつかる箇所で軽い陸のプレートは盛り上がり、海の重いプレートは沈み込む。

今回のアジア大陸を例にすると、ミャンマーを含む大陸は左側の陸のプレートになり、海のプレートは太平洋の海底になる。

というわけで、大雑把に言うとミャンマーの母岩は花崗岩だと言える。

様々な建築物で使用される石材というものは、運送費等の問題で大量に使用されているものは、そう遠くないところで採掘されたものを使用しているということをどこかで聞いたことがある。

というわけで、町でよく見かけた花崗岩っぽいものをまじまじと見てみた。

今まで見てきたものよりも茶色い箇所が多い。

これって、

おそらくこの石と同じだよね?

この地域の花崗岩にはボーキサイトという鉱物が含まれていることが多いらしく、おそらく花崗岩の茶色のものもボーキサイトと見て良いだろうか?

(大阪市立科学館で撮影したボーキサイト)

ボーキサイトとは鉄礬土(てつばんど)と呼ばれ、酸化アルミニウム(Al2O3)を半分以上含む石である。

読んでの通りアルミニウムを大量に含んでいるので、金属としてのアルミニウムの原料の鉱物である。

このボーキサイトが風化して形成された土というものが、あの厄介なラテライト(紅土)である。

そうだよな。

今まで紅い土は玄武岩質の岩が腐植を蓄積せずに風化してしまったものだとイメージしていたけれども、よくよく考えれば、大陸の紅い土と言ってた時点で玄武岩由来ではなく花崗岩由来だよな。

となると、鉄をたくさん含んでいるという視点ではなく、大陸の岩は何なのか?という視点の方が近道だった。

どちらにしろ、ミャンマーの花崗岩にボーキサイトが多い時点で、栽培の基本的な土のポテンシャルは相当低いことになってしまうことには変わりはない。

真っ赤すぎる土の畑が見当たらなかったのは、あまりにも栽培が難しかったからなのだろうな。

補足

ミャンマーの地質と鉱物資源 地質ニュース524号、14-31頁、1998年4月の29ページにミャンマーの地質図がある