/** Geminiが自動生成した概要 **/

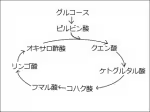

タデ科植物の根から分泌されるシュウ酸の土壌還元作用について考察している。シュウ酸は酸化鉄(Ⅲ)と反応しシュウ酸鉄(Ⅲ)を生成する。この反応で鉄イオンは還元される。さらに、シュウ酸鉄(Ⅲ)は光分解によりシュウ酸鉄(Ⅱ)となり、鉄イオンはさらに還元される。つまり、シュウ酸は鉄イオンに電子を与え、還元剤として作用すると言える。この還元作用が土壌環境に影響を与えている可能性を示唆し、更なる考察の必要性を述べている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タデ科植物の根から分泌されるシュウ酸の土壌還元作用について考察している。シュウ酸は酸化鉄(Ⅲ)と反応しシュウ酸鉄(Ⅲ)を生成する。この反応で鉄イオンは還元される。さらに、シュウ酸鉄(Ⅲ)は光分解によりシュウ酸鉄(Ⅱ)となり、鉄イオンはさらに還元される。つまり、シュウ酸は鉄イオンに電子を与え、還元剤として作用すると言える。この還元作用が土壌環境に影響を与えている可能性を示唆し、更なる考察の必要性を述べている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

廃菌床堆肥は、キノコ栽培後の培地を再利用したもので、高い保水性、排水性、通気性を持つ一方、窒素飢餓、未分解成分による発酵熱、塩類集積、線虫発生のリスクも抱えています。窒素飢餓は、堆肥中の微生物が土壌の窒素を消費してしまう現象で、植物の生育を阻害します。これを防ぐには、堆肥投入前に十分な窒素肥料を施す必要があります。未分解成分の発酵熱は、特に初期生育に悪影響を与える可能性があります。完熟堆肥を選ぶ、少量ずつ施用する、土壌とよく混ぜるなどの対策が有効です。塩類集積は、培地由来の塩分が土壌に蓄積する現象で、これも生育阻害の原因となります。定期的な土壌分析と適切な灌水管理が必要です。線虫発生は、堆肥に混入した線虫が繁殖することで起こります。発生リスクを減らすため、信頼できる供給元から堆肥を調達し、必要に応じて燻蒸処理を行うことが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸は水素イオン(H+)を放出し、金属と反応する。金属の電子を奪う水素イオンは酸化剤として働き、電子を失った金属は酸化されてイオン化する。例えば、鉄と塩酸の反応では、鉄は電子を奪われ鉄イオン(Fe2+)になり、水素イオンは電子を受け取って水素ガス(H2)となる。鉄イオンは塩酸中の塩化物イオン(Cl-)と結合し、塩化鉄(FeCl2)を生成する。この反応は、硫化水素(H2S)と鉄の反応にも見られる。硫化水素も酸性を示し、鉄から電子を奪い硫化鉄を生成する。肥料のpHは土壌への影響を及ぼすため、NPKだけでなく酸性度にも注意が必要である。生理的酸性肥料や肥料成分偽装の問題も、土壌の酸性化に繋がる可能性があるため、理解しておくことが重要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クローバーの根圏には、他の植物と比べて格段に多くの菌類が集まる。特に木質資材が多い養分の乏しい環境では、クローバーは木質を分解する腐朽菌を根圏に集めることで、生育に有利な環境を作り出していると考えられる。この現象は、土壌微生物生態学の書籍にも記されており、クローバーが木質資材の分解を通じて優位に立つ仕組みを説明づけている。実際に木質資材でクローバーを育てると、根元に多くのキノコが生える様子が観察される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

未熟な木質資材で窒素飢餓が起きる環境下で、シロツメクサだけが繁茂していた。他のイネ科植物の根には変化がない一方、シロツメクサの根は白い菌糸で覆われていた。この菌糸は木質資材を分解していると考えられ、シロツメクサは元気なことから共生関係にあると推測される。シロツメクサの根には他植物とは異なる特徴があり、それがこの現象に関係していると思われるが、詳細は次回に続く。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

栽培の師からヘアリーベッチの種を蒔くことを勧められ、肥料と共にばら撒いたところ、春先にベッチ以外の雑草が生えにくい現象に遭遇した。これはベッチのアレロパシー効果によるものと推測し、論文を調べたところ、ベッチがレタスの生育に影響を与えるという内容を確認、納得した。ベッチは越冬し春に繁茂するが、夏場には弱り、メヒシバやエノコログサが生えてくる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マリーゴールドは、緑肥として土壌改良に利用される。土壌への有機物供給量が少ないため、その目的は養分供給ではなく、線虫抑制効果である。マリーゴールドが合成するテルチオフェンという物質に線虫への殺作用があり、根からの分泌や、植物体を土壌にすき込むことで効果を発揮する。連作障害の主要因である線虫対策として有効な手段と言える。マリーゴールドの更なる利点については、今後検討される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ソルゴーなどのイネ科緑肥は土壌改良に有効だが、冬場はエンバクを、それ以外の緑肥としてはマメ科植物がある。マメ科緑肥の代表例はヘアリーベッチで、根粒菌との共生により窒素固定を行う。根粒菌は空気中の窒素ガスをアンモニウムイオンに変換し、植物がアミノ酸合成に利用できる形にする。そのため、マメ科緑肥は窒素肥料をあまり必要としない。一方、イネ科緑肥は多くの養分を必要とするため、堆肥などの資材投入が必要となる。つまり、資源が豊富な場所ではイネ科、そうでない場所ではマメ科緑肥が有効と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑肥の効果は有機物投入だけでなく、植物の根の構造にも関係する。単子葉植物は多数の太い不定根を持ち、双子葉植物は中心の主根から側根を出す。単子葉のソルゴーは土壌の団粒構造形成に優れているが、双子葉のクローバーやヒマワリも緑肥として利用され、状況によってはソルゴー以上の効果を発揮する。緑肥を使いこなすには、単子葉と双子葉の根の違いを理解することが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

根の強い植物は土を柔らかくし、団粒構造を形成する。緑肥はこの性質を利用し、収穫を目的とせず土壌改良を行う。イネ科の植物、特にソルゴーは団粒構造形成に優れる。緑肥は安価な肥料で育て、大きく育ったら土に鋤き込むことで有機物を供給し、土壌構造を改善する。コスモスのような緑肥の効果は団粒構造形成以外にもあると考えられる。緑肥には栄養価の高い牧草が用いられ、土壌への栄養供給にも貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コスモスが畑地や水田で咲き乱れていることがあるが、食用ではなく、花農家が育てているわけでもない。実はこれ、緑肥として育てられている。コスモスが一通り咲くと刈り倒され、土に鋤き込まれる。これは、植物由来の有機物を土に混ぜ込むために行われる。育った植物を刈り倒し、トラクターで土に混ぜ込むことで、土壌改良を行う。コスモスだけでなく、エンバクなども緑肥として利用される。なぜコスモスが選ばれたのかという疑問については、別の機会に解説される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

硫安は速効性肥料だが、土壌に硫酸根を残し、塩類集積や老朽化の原因となる。一方、尿素も速効性があり、分解後は二酸化炭素となるため土壌残留物がなく、硫安のような問題を引き起こさない。多少肥効が遅くても、速効性が求められる場合は尿素が推奨される。尿素の肥効は微生物の働きに依存するため、土壌に糖分を施すと効果が現れやすくなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

微生物資材の効果に疑問を持つなら、その微生物が活躍する発酵食品の製造過程を学ぼう。例えば納豆菌なら、納豆製造過程から、稲わらを好み、大豆タンパク質を餌に、25度程度の温度で活動し、水分が必要なことがわかる。畑に稲わらと大豆油粕、納豆を投入すれば納豆菌の恩恵を受けられる可能性がある。たとえ効果がなくても、有機物が土壌を改善する。微生物は適切な環境があれば増殖するので、微生物資材投入よりも環境整備が重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

硬い土壌でもミミズは穴を掘り、土壌改良に役立つ。理想的な土壌にはミミズの餌となる有機物が速やかに分解されるため、ミミズは少ない。著者は硬くなった畑の株元にミミズを置き、穴を掘る様子を観察した。ミミズは土壌に空気の通り道を作るだけでなく、炭酸塩を生成し、土壌の緩衝性を高める効果も持つ。しかし、広い畑でミミズを配置するのは現実的ではないため、植物性残渣などを用いてミミズが自然発生する環境を作るのが良い。ミミズの土壌改良能力と、硬い土壌でも突き進む力強さを称賛している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の老朽化で発生する硫化水素は、硫酸塩還元細菌が有機物を酸化し、硫酸塩を還元することで生じる。生物は電子を必要とするのに、なぜ電子を硫酸塩に渡すのかは不明。微生物は有機物分解の際、細胞外に酵素を放出し、分解された産物を吸収する。しかし、この過程は非効率で、産物の一部は回収漏れを起こす。この漏れ出た産物が他の生物の栄養源となり、生態系を支えている。さらに、放出された酵素(土壌酵素)は土壌中で活動を続け、新たな物質の分解にも関与する。酵素のタンパク断片は土壌の化学性を高める。このように、微生物の非効率な分解活動が生態系の循環に重要な役割を果たしている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アンモニア酸化細菌がアンモニアを亜硝酸に酸化し、さらに亜硝酸酸化細菌が亜硝酸を硝酸に酸化する一連の反応を硝化作用という。生物は物質を酸化し電子を得ることでエネルギーを産生する。アンモニア酸化でも細菌は電子を得て活動しており、有機物の分解によるエネルギー産生は酸化的リン酸化と呼ばれる。生物は電子を欲しがるため、還元されたアンモニアは誰が作ったのかという疑問が生じる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アンモニア臭の消臭方法として、酸化に着目。プロピオン酸のように塩にするのではなく、アンモニア酸化細菌の反応を参考に、アンモニアを酸化することで硝酸に変える方法を検討。アンモニアは酸化によってヒドロキシルアミン、さらに亜硝酸へと変化する。この過程で電子が放出されるため、酸化反応が成立。アンモニアが別の物質に変化することで臭いも軽減される。結論として、悪臭物質を酸素に晒すと酸化によって臭いが消える可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

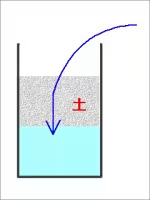

森の中で、雨と程よい気温により落ち葉の間からキノコが生えていた。キノコは大量の木質資材がなくても、落ち葉と程良い湿度があれば生える。つまり、キノコの恩恵にあやかりたいなら、まずは落ち葉をたくさん入れれば良い。ただし、大雨でも水浸しにならない土壌であることが必須条件だ。キノコ栽培は落ち葉の投入だけでなく、水はけの良い土壌作りが重要であることを示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

老朽化水田では、硫酸石灰の還元により硫化水素が発生し、悪臭と土壌への悪影響を引き起こす。微生物は二価鉄(Fe²⁺)と硫化水素を反応させ硫化鉄(FeS)として無毒化するが、この過程で土壌中の鉄が不足する。鉄不足は作物への悪影響だけでなく、土壌の弾力性を失わせ、作業性と収量を低下させる。結果として、耕作放棄に至る可能性がある。解決策は提示されていないが、土壌改良が必要であることが示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田から硫化水素による腐卵臭がするのは、老朽化水田と呼ばれる現象です。硫酸カルシウムが土壌に蓄積し、水が滞留する環境で硫酸還元細菌が活動することで発生します。通常、露地では降水で硫酸カルシウムは流出しますが、水田は水を溜めるため、特に水の入れ替えが少ないと土壌に残りやすいです。硫酸還元細菌は有機物から電子を取り出し、硫酸カルシウムと反応させて硫化水素を生成します。この現象は近年増加傾向にあり、様々な問題を引き起こしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水溶性肥料の多用は土壌水分のイオン濃度を高め、塩類集積を引き起こす。肥料の陰イオン(硫酸イオンなど)は土壌に残留し、過剰な石灰(カルシウムイオン)と結合して硫酸カルシウムを形成する。硫酸カルシウムは若干の水溶性だが、蓄積すると土壌の浸透圧が上昇し、植物の吸水を阻害する。結果、ひび割れや枯死が発生する。塩類集積は、肥料成分の偏りによるイオン濃度の上昇と、カルシウム過剰による他の要素の欠乏症を同時に引き起こす深刻な農業問題である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、サトウキビの搾りかすから作られる黒糖肥料の効果的な使い方を紹介しています。黒糖肥料は植物性有機物でアミノ酸が豊富に含まれており、窒素供給源として作物の養分になるだけでなく、土壌の保肥力や緩衝性を向上させる効果も期待できます。作物に近い場所に施肥すれば肥料として、遠い場所に施肥すれば土壌改良剤として機能します。黒糖肥料は三番蜜を利用しており、カリウムなどのミネラルが豊富です。特にカリウムは初期生育に重要なので、初期に施用すると効果的です。さらに、キノコ栽培の培地にも利用され、木質資材の分解を促進する効果も認められています。つまり、黒糖肥料は作物への栄養供給と土壌改良という両方の役割を果たす優れた肥料と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

木材を早く分解するには、麹菌などの働きで前処理しておくのが有効です。グルコースオキシダーゼという酵素を持つ麹菌(例:クロコウジカビ)は、グルコースを分解する過程で酸素を過酸化水素に還元します。この過酸化水素も木材分解に寄与します。 米ぬかなどのデンプン質は麹菌の栄養源となるため、木材に米ぬかを混ぜておくことで麹菌の活動を促し、その後にキノコなどの木材腐朽菌が働きやすくなる環境を作ることができるのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノコはリグニンを分解する際にリグニンペルオキシダーゼ等の酵素を用いる。この酵素反応は酸化還元反応であり、リグニンペルオキシダーゼは過酸化水素から電子を受け取り、リグニンを還元する。つまり、消毒液の成分である過酸化水素がキノコの酵素活性を促す。しかし、過酸化水素は自然界で常時発生する物質なのかという疑問が生じる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノコ栽培後の廃菌床は優れた土壌改良資材となる。菌床栽培では、米糠、麦糠、トウモロコシ糠などを主栄養源に、貝殻やカルシウム塩などを補助栄養源として使用する。これにより、廃菌床には保肥力と緩衝性が備わる。また、キノコ収穫後の培地は窒素飢餓の心配がない分解された有機物であるため、土壌改良に有効。結果として、廃菌床は団粒構造の形成に加え、保肥力と緩衝性も兼ね備えた資材となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リグニンペルオキシダーゼは、白色腐朽菌がリグニンを分解する際に使う主要酵素。ヘムタンパク質で、過酸化水素を酸化剤としてリグニンの芳香族環を酸化的に開裂する。反応機構は、過酸化水素が酵素のヘム鉄に作用し、化合物Iと呼ばれる活性種を生成。これがリグニンから電子を奪い、ラジカルを形成。この不安定なラジカルが様々な反応経路を経て分解される。 リグニンペルオキシダーゼは非特異的な触媒作用を持ち、多様なリグニン構造を分解できる。この酵素によるリグニン分解は、自然界の炭素循環において重要な役割を果たし、バイオマス利用への応用も期待されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

木の枝を水に浸すと黒い液体が現れるが、これは木質のリグニンに由来するフェノール性化合物と考えられる。リグニンはフェノール類が複雑に結合した高分子で、土壌の団粒構造形成に寄与する。剪定した枝から出る黒い液体もフェノール性化合物だが、肌への刺激があるため、自然分解されたものが利用できれば理想的。今後はリグニンの分解過程について掘り下げる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

バーク堆肥を入れた区画と入れない区画で、植物の生育に大きな差が出た。バークを入れた側は草が生い茂り、入れない側はまばらだった。耕起や施肥は同じ条件で行ったため、この差はバーク堆肥の影響と考えられる。このことから、植物が土壌環境を改善する作用を利用するには、まず植物が生えやすい環境を作るのが重要だと推測される。初期段階で腐植を大量投入すれば、植物の生育が促進され、理想的な土壌環境へ早く到達できる。また、土が柔らかくなることで作業効率も向上する。ただし、草抜きは増えるが、柔らかい土壌では容易に除去できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は自らの力で生育環境を改善する。根を張ることで水はけを良くし、他の植物の生育を阻害する。また、根は硬い土を砕き、土壌を柔らかくする。枯れた根は腐植となり、抜かれた後は土に空気が入る。つまり、植物は動けないながらも、根を通して水はけの改善、土壌改良を行い、自らの生育に適した環境を作り出している。この性質を利用した緑肥もあるが、それは別の話。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

バーク投入で土の保水力向上は、バーク自体の保水力に加え、土壌表面のひび割れ減少が要因。ひび割れ減少は、土同士の結合が弱まったためと考えられる。耕起後の土壌粒子は放置すると互いに結合し、塊を形成する。硬い塊ほど、塊の間に大きなひび割れが生じる。腐植を投入すると、土粒子間に腐植が入り込み、土同士の結合を阻害する。結果、乾燥時に形成される塊は小さく、ひび割れも発生しにくい。さらに、腐植混入土壌は空気に触れる表面積が広く、鉱物の酸化を促進。これにより土同士の結合はさらに弱まり、大きな塊の形成が抑制される。結果として団粒構造の形成へと繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ニンジンの水やり軽減のため、腐植の効果を実験。腐植入り区画と無腐植区画にニンジンを播種し、不織布で覆った。3日後、腐植入り区画は播種箇所が湿っていたが、無腐植区画は乾燥していた。腐植は土のひび割れを減らし、表面積を小さくすることで乾燥を防いだと考えられる。腐植40リットル(800円)で水やり頻度が週3回から週1回に減る可能性があり、作業軽減効果は大きい。更に、腐植入りの土は畝立て作業も楽だった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保肥力向上には、有機酸が重要である。米ぬか等の有機物を土壌微生物が分解することで有機酸が生成される。微生物自体もタンパク質で構成され、死骸や酵素も分解されてアミノ酸などの有機酸となる。この分解過程でPEON(リン酸緩衝液抽出有機態窒素)と呼ばれる準安定型のタンパク質断片が生じ、これが団粒構造の構成成分となる。つまり、食品残渣を投入し、微生物の活性を高めることで、土壌中の団粒構造が増加し、保肥力や緩衝性が向上する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

団粒構造の保肥力は、風化で劣化した鉱物ではなく、腐植の有機酸に由来する。腐植の保肥力を高めるには、有機酸の末端にあるカルボキシル基を増やす必要がある。そのためには、デンプン、タンパク質、脂肪が分解されて生成される有機酸を増やすことが重要となる。米ぬかや魚粕などの食品残渣系資材は、これらの成分を豊富に含むため、土壌に投入することで有機酸の生成を促進し、保肥力を向上させる。つまり、団粒構造の形成には、劣化した鉱物だけでなく、食品残渣などの粗大な有機物も重要な材料となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の塊を細かくするには、空気に当てて酸化させる必要がある。しかし、過剰な耕起は土壌を劣化させるため、バランスが必要。土壌の成分である鉱物が適度に劣化すると団粒構造を形成し、土のつながりが弱くなる。ただし、耕起によって土壌が劣化しすぎると、水保持力が低下する可能性があるため注意が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

強い土のつながりがあると、作物の根の成長を妨げてしまう。栽培に適した土は、土同士の塊が小さく、つながりが弱い必要がある。そのためには、土同士のつながりを弱める方法を見つける必要がある。次回では、この土同士のつながりを断ち切る方法を検討する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

俗に言う「良い土」とは、腐植を含有し、団粒構造を有する土壌です。団粒構造とは、土壌の鉱物と腐植が塊状に混ざり合ったもので、以下の特徴があります。* 排水性が良い(塊の間に隙間があるため)* 保水性が高い(団粒構造自体が水を含む)良い土と悪い土を比較すると、団粒構造の有無が大きな違いとして現れます。団粒構造がない悪い土は、保水性や排水性が悪く、塊が崩れて泥状になります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の分解物が土壌に混ざることで生成される腐植は、保水性と排水性を併せ持つ。分解された植物繊維が水を吸い込んで保水し、その間にできる空気層が排水性を確保する。ただし、保水性に優れる段階の腐植を入れる必要がある。早期段階の腐植は排水性のみ向上させ、逆に保水能力を低下させる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の良さは、一見矛盾する性質である「排水性」と「保水性」を備えていることで実現される。著者は、排水性が向上した土壌が、保水性も向上したことを示す写真を提供している。これは、腐植が豊富な土壌が、水を保持し、通気性を確保するためである。結果的に、良好な土壌は、品質の良い作物の生産に適している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌にはpHを中性付近にする緩衝性があり、土中の炭酸塩がpHの低い水を中和する。pHが高い水では、アミノ酸などの等電点を持つ化合物が、周囲のH+イオン量の変化に応じて水素イオンを出し入れし、緩衝性を発揮する。腐植は等電点を持つ化合物を多く含み、保肥力と緩衝性を同時に有する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植のマイナスの電荷は、有機酸のカルボキシル基から生じます。このマイナス電荷が保肥力を生み、肥料成分の保持につながります。保肥力は鉱物と腐植の両方によって決定されます。栽培時にこれらを適切に混ぜ込むことで、肥料コストを削減できます。さらに、鉱物が劣化しないように、く溶性成分も追加することが重要です。適した資材を選択することで、保肥力を高め、肥料コストを最適化できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物は、層間水でつながっており、陽イオンを保持する。この陽イオン保持力は、粘土粒子間の交換可能な陽イオンによる。腐植は鉱物ではないため、腐植由来の保肥力は異なる性質を持っている。そのため、腐植の保肥力について別途検討が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌のCEC(保肥力)は、マイナスの電気を帯びた箇所があり、プラスのイオンが吸着する。しかし、土壌のpHが酸性に傾くと、水素イオンがCECを埋めてしまい、プラスのイオンの吸着が悪くなる。そのため、栽培後には肥料や根酸によりpHが酸性に傾き、pH調整のために石灰を使用する文化が生まれたと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸性になるとアルミニウムが溶け出して有害になるほか、保肥力が低下します。保肥力とは、粘土鉱物や腐植に含まれるマイナスの電荷が、カリウムなどのプラスの肥料成分を吸着して保持することです。植物が利用するためにこれらの成分を放出するには、根からH+を放出し、これによって交換が行われます。このメカニズムを陽イオン交換と呼び、保肥力を示す指標を陽イオン交換容量(CEC)と呼びます。粘土鉱物では、粒子間の隙間が保肥力となり、腐植では有機物の表面にマイナスの電荷が生成されて保肥力になります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰はpH調整剤と思われがちだが、実はただのカルシウム。肥料成分として土壌に含まれる他、pH調整目的以外でも施肥されるため過剰になりやすい。カルシウム過多は多くの要素の吸収を阻害し、マグネシウムやカリウム欠乏などを引き起こす。つまり、石灰の過剰施用は土壌のカルシウム濃度を高め、植物の生育に悪影響を与えるため注意が必要。pH調整には石灰以外の資材も有効。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

炭酸石灰(CaCO₃)はpH調整に使われ、鉱物の方解石と同じ成分である。京都の鞍馬山には石灰岩という炭酸石灰の塊があり、これが風化して川を流れ土壌に供給される。つまり、鉱物は肥料成分だけでなくpH調整機能も持ち、鉱物由来の土壌は重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物モンモリロナイトは土壌に潤沢にあると、水分と肥料分を保持し、作物の成長に役立つ。しかし、過多になると根付きにくくなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土砂中の鉱物は、作物に不可欠なカリウムなどの養分を供給しますが、劣化によってその効果が失われます。劣化とは、養分が溶け出してしまい、土壌から失われることで、特に正長石や黒雲母などの鉱物が劣化の影響を受けやすいです。劣化が進むと、土壌に肥料成分が不足し、作物の生育に悪影響が及びます。川砂に含まれる鉱物が劣化するにつれて、畑では肥料成分の不足が年々深刻化し、作物の健康状態を損ないます。そのため、土砂が流入しない畑では、鉱物の補充が困難となり、肥料不足に陥りやすくなります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植とは、植物の枯死体などが微生物によって分解され土に還元される過程の有機物のこと。落ち葉や木の枝などがこれにあたる。牛糞なども植物の未消化分を含んでいるため腐植とみなせる場合もあるが、基本的には植物由来のものを指す。腐植は土壌の保肥力や緩衝性を高め、作物の根張りを良くする効果がある。土砂に腐植が豊富に含まれていることは、植物の生育にとって良い影響を与えると言える。