マイナスは何からできてる?で鉱物由来の保肥力を記載したので、今回は腐植由来の保肥力についてを記載する。

腐植を簡単におさらいすると、

腐植は植物の死骸が土壌で腐ったものというイメージで大きく外れることはないだろう。

で、この腐植だけど、どこにマイナスの電荷を帯びる要因があるのか?と言えば、有機物の分解の過程で発生するカルボキシル基を持つ有機化合物、つまりは有機酸がマイナスの電荷を持ち、それが保肥力となる。

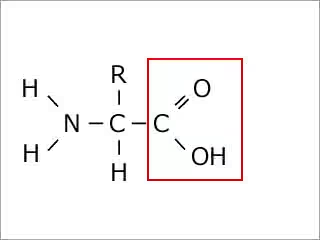

とつらつらと分かり難いことを書いたので、一つ一つ要素分解していくと、カルボキシル基というのは、

上の有機酸(式はアミノ酸だけど)の右側のにあるCOOHで、こんな感じのカルボキシル基を持つ化合物が腐植の中にある。

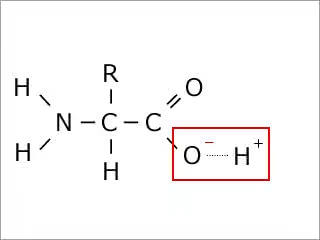

有機酸は名前の通り酸なので、カルボキシル基からある条件になると水素イオン(H+)がはずれ、

カルボキシル基の下のOのところで、マイナスの電荷が発生する。

このマイナスが保肥力になる。

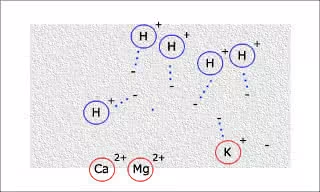

ということはだよ、保肥力は読んで字のごとく、肥料成分を保持する量なわけで、保持してくれればそれだけ肥料周りの経費は下がる。

下がる理由は、肥料として与えても、

保肥力が低く各要素が土壌に吸着されずに地下へと落ちていったら、当然、肥料施肥に関する費用の無駄遣いになり経費を圧迫する。

保肥力は鉱物と腐植でできているというならば、栽培開始時点でこれらを仕込んでおけば経費の無駄遣いは避けられると。

で、ここでさらに注意なのが、鉱物は強酸や風化で劣化するので、酸性に傾きそうになったらpHを中性に戻す様な物質。

つまりはく溶性の成分を仕込んでおけと

となると最初に仕込んでおく資材は自ずと決まってくる。