/** Geminiが自動生成した概要 **/

スベリンは植物細胞壁に存在し、蒸散を防ぐ役割を持つ。構造は芳香族化合物と脂肪族化合物の重合体から成り、両者は架橋構造で結合されている。推定化学構造では、リグニンの端に脂肪酸が付加し、その間にモノリグノールが配置されている。この構造はコルクガシ( *Quercus suber* )から発見され、名前の由来となっている。スベリンの存在はコルク栓としての利用価値を高めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スベリンは植物細胞壁に存在し、蒸散を防ぐ役割を持つ。構造は芳香族化合物と脂肪族化合物の重合体から成り、両者は架橋構造で結合されている。推定化学構造では、リグニンの端に脂肪酸が付加し、その間にモノリグノールが配置されている。この構造はコルクガシ( *Quercus suber* )から発見され、名前の由来となっている。スベリンの存在はコルク栓としての利用価値を高めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

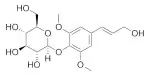

モノリグノールはグルコースと結合し、水溶性のグリコシド(配糖体)であるシリンギンなどを形成する。シリンギンは植物体内でモノリグノールを輸送する形態であり、リグニン合成部位でグルコースが外れてリグニンに取り込まれる。これは、糖による解毒作用と類似している。しかし、モノリグノールの配糖体の役割は輸送以外にも存在する可能性が示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、稲のいもち病対策として殺菌剤に代わるアプローチを探求し、病気のメカニズムを深掘りしています。農研機構の研究に基づき、いもち病菌がイネの自然免疫を「α-1-3-グルカン」で回避し、感染を成立させていることを解説。特に注目すべきは、イネが細菌由来のα-1-3-グルカン分解酵素を合成できるようになると、いもち病の発生が減少したという研究成果です。筆者はこの発見から、イネの表層に同酵素を持つ菌や細菌を存在させることで、いもち病の感染を抑制できる可能性を提唱しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

かつて幻のキノコと呼ばれたマイタケは、ブナ科の大木の根元に生える珍しい腐生菌だった。人工栽培により身近になった現在でも、天然物は森の奥深くで見つかる。舞茸の名前の由来は、見つけた時に嬉しくて舞いたくなるほど貴重なキノコだったことから。栄養価も高く、ビタミン類、ミネラル、食物繊維に加え、免疫力を高めるβグルカン、特にマイタケDフラクションが豊富に含まれる。そのため、風邪予防にも効果が期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

風邪予防にミカンが有効とされるのは、ビタミンCの抗酸化作用によるものと思われがちだが、実際はカロテノイドのβ-クリプトキサンチンが免疫力を高める効果を持つためと考えられる。β-クリプトキサンチンは、NK細胞の活性化を通じて、ウイルス感染に対する防御機構を強化する。特に呼吸器感染症の予防に効果的で、風邪やインフルエンザなどの発症リスクを低減する可能性がある。一方で、ビタミンCの風邪予防効果は科学的根拠に乏しく、過剰摂取は健康への悪影響も懸念される。したがって、風邪予防にはミカンに含まれるβ-クリプトキサンチンに注目すべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

過酸化水素は好中球が体内に侵入した細菌類を殺菌する際に、活性酸素の一種として生成されます。好中球は細菌を認識し、取り込み、活性酸素、過酸化水素、次亜塩素酸、加水分解酵素などを用いて殺菌します。殺菌後の好中球は死亡し、膿となります。活性酸素の過剰発生はウイルス感染後の重症化に繋がるため、好中球の働きと食生活による免疫向上には関連性がありそうです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミャンマーのヤンゴンで、現地の長粒米を食べた体験記。炊き上がった米はパラパラとして粘り気がなく、日本の短粒米とは全く異なる食感。タイ米のような香りも無く、あっさりとした味わい。おかずと一緒に食べるのが一般的で、様々な種類のカレーや炒め物とよく合う。日本米に慣れた舌には物足りなさを感じるものの、現地の食文化に触れる良い機会となった。長粒米特有のパサパサとした食感は、汁気の多いおかずと組み合わせることで調和し、新たな食の発見につながった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ハチミツの美味しさを探るには、ショ糖をブドウ糖と果糖に加水分解する酵素「インベルターゼ」が重要。ミツバチは花蜜のショ糖をインベルターゼで単糖に変換し貯蔵する。これにより糖濃度が上昇し、ジャムのように腐敗を防ぐ効果があると考えられる。しかし、ハチミツの糖組成はブドウ糖より果糖が多い。ショ糖の加水分解では等量のブドウ糖と果糖が生じるはずだが、果糖が多い理由は何か。ブドウ糖の消費、蜜源植物の種類などが影響している可能性があり、更なる探求が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蜂蜜の美味しさは、含まれる糖の種類と構成比に左右される。ショ糖を基準(甘味度1.00)とした場合、ブドウ糖は0.75、果糖は1.75と甘さが異なる。蜂蜜では主にこの3種が重要で、果糖が多いほど甘く感じられる。また、果糖は温度が低いほど甘味が増す特徴を持つ。つまり、果糖が多くブドウ糖が少ない蜂蜜は、より甘く感じる。しかし、この糖構成には疑問点があり、次回に議論される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酵母の細胞壁は、鉄筋構造のβ-グルカンに加えてキチンも含まれる。糸状菌のキチンとは異なり、酵母のキチン量は少なく、出芽痕周辺や隔壁形成に関与している。また、キチンは特定の作物に悪影響を与える可能性がある。この点で、酵母エキスはキチン含有量が低いことが利点となる。さらに、キチンの分解が活発な土壌では、酵母は影響を受けにくいと考えられ、土壌管理の一つの指標となり得る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酵母の細胞壁は、β-グルカン(鉄筋)とマンノタンパク質(コンクリート)で構成される。マンノタンパク質には情報伝達に利用される糖鎖が付着している。酵母のβ-グルカン(ザイモサン)は、β-1,3-グルカン主鎖にβ-1,6結合の側鎖を持つ構造で、植物やキノコのβ-グルカンとは異なる。この構造の違いから、酵母抽出液の代わりにキノコ抽出液を発根促進剤として用いても効果がない可能性がある。酵母やキノコの細胞壁には、β-グルカンやマンノタンパク質以外にも構成物質が存在する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本論文は、糖の化学を直感的に理解できるよう解説している。環状構造の糖は、酸素を含む環の大きさ(五員環か六員環か)と、特定の炭素原子に結合したヒドロキシ基の向き(上か下か)で区別されることを図解で示す。複数の糖がグリコシド結合でつながる糖鎖についても、結合の種類(αかβか)と結合位置を番号で示す方法を説明し、アミロース、セルロース、グリコーゲンなど具体的な糖鎖の構造と性質を解説することで、暗記に頼らず理解できるよう工夫している。また、糖鎖の機能の多様性についても触れ、生命現象における重要性を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フルクトースは、果物や蜂蜜に多く含まれる単糖の一種で、別名果糖とも呼ばれます。グルコース(ブドウ糖)と同じ化学式を持つ異性体ですが、構造が異なり、甘みが強いのが特徴です。ショ糖(砂糖)は、グルコースとフルクトースが結合した二糖類です。

フルクトースは、小腸で吸収され、肝臓で代謝されます。代謝の過程で中性脂肪に変換されやすく、過剰摂取は肥満やメタボリックシンドロームのリスクを高める可能性があります。また、フルクトースはグルコースと異なり、インスリン分泌を刺激しないため、血糖値を急激に上昇させることはありませんが、長期的な摂取はインスリン抵抗性を高め、糖尿病のリスクを高める可能性も指摘されています。

そのため、果物や蜂蜜などの天然のフルクトースは適量を摂取することが推奨されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フルクトースは、グルコースの2位の炭素が異性化酵素等の作用で酸素と二重結合になった五員環構造の単糖である。スクロースはグルコースとフルクトースがグリコシド結合した二糖類だ。フルクトースはケトン基を持つが還元性が高く、グルコースよりメイラード反応を起こしやすい。前記事で触れた黒糖やショ糖(スクロース)の構成要素であるフルクトースは、グルコースの異性体で果糖とも呼ばれる。五員環構造を持つため、グルコースと化学的性質が異なり、メイラード反応を起こしやすい。これは、フルクトースの還元性がグルコースよりも高いためである。このため、フルクトースを含む糖蜜はメイラード反応により褐色を呈する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、土壌の微生物層を豊かにする糖蜜の効果に着目し、その単体利用の可能性を提示しています。冒頭の黒糖から、甘味の主成分であるショ糖(スクロース)へと焦点を移し、ショ糖がグルコースとフルクトースからなる二糖であることを解説。植物が光合成で生成した糖を、反応性の低いショ糖の形で全身へ運搬するメカニズムについて言及しています。今後は、ショ糖を構成する単糖から、さらに糖に関する深い知見を探求していくことを予告しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リンゴペクチンオリゴ糖の整腸作用に関する研究では、ラットを用いてオリゴ糖の効果を検証しています。結果、ペクチンオリゴ糖は盲腸内菌叢においてビフィズス菌を増加させ、有害菌であるクロストリジウム属菌を減少させることが確認されました。 特に重合度が低いオリゴ糖ほど、ビフィズス菌増殖効果が高い傾向が見られました。さらに、ペクチンオリゴ糖は糞便中の有機酸濃度を上昇させ、pHを低下させることで腸内環境を改善する効果も示唆されました。これらの結果から、リンゴペクチンオリゴ糖はプレバイオティクスとして有用であり、整腸作用を通じて健康増進に寄与する可能性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

バリダマイシンAは、ネギやニラなどの作物でカット収穫後の消毒に使われる農薬。トレハロース分解酵素のトレハラーゼを阻害する作用機構を持つ。トレハロースは微生物にとって乾燥、凍結、熱、薬品、圧力などのストレス耐性を付与する物質。バリダマイシンAはトレハロース分解を阻害することで、菌のストレス耐性を奪い、過剰蓄積によるエネルギー消費の増大などで殺菌効果を発揮すると考えられる。