/** Geminiが自動生成した概要 **/

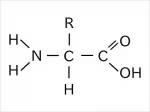

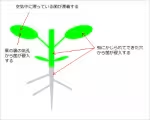

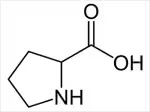

本記事は、食品の風味形成に不可欠な「メイラード反応」から生成される香気物質「ピロール類」に光を当てています。特に、代表的な「ピロール」は、焙煎コーヒー豆の芳醇な香りなど、私たちが日常的に楽しむ香りの主要成分として紹介。さらに、その複雑な合成経路について、アミノ酸のプロリンとの構造的類似性から、プロリンがピロール生成の鍵を握る可能性を化学的に考察しています。香りの正体に迫る知的好奇心を刺激し、食品開発や香料に関心のある方、そしてコーヒー愛好家にとって、香りの科学の奥深さを知る上で必読の内容です。