/** Geminiが自動生成した概要 **/

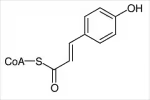

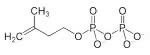

本記事は、「アセチルCoAが余剰になるとテルペン系香気物質の合成が促進されるか」という仮説を検証しています。テルペン前駆体IPPの合成には、アセチルCoAを起点とする「メバロン酸経路」と、ピルビン酸などを出発物質とする「非メバロン酸経路」が存在。詳細な分析の結果、非メバロン酸経路は色素体で行われ主にテルペン合成に関わる一方、メバロン酸経路由来のIPPは主にステロイド合成に利用され、テルペン合成への寄与は少ないことが判明。これにより、アセチルCoAの余剰分がテルペン系香気物質の合成を促進する可能性は低いという結論に至りました。