/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞のメタン発酵では、尿酸分解によるアンモニア発生がpH上昇の主要因であり、その除去が鍵となります。対策として嫌気性アンモニア酸化細菌「アナモックス菌」の活用が注目されています。アナモックス菌はアンモニアを窒素ガス化しますが、培養や自然界での稀少性が課題です。しかし、耕地での存在も示唆されており、畜産分野に限定しない幅広い視点での解決策模索が鍵となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞のメタン発酵では、尿酸分解によるアンモニア発生がpH上昇の主要因であり、その除去が鍵となります。対策として嫌気性アンモニア酸化細菌「アナモックス菌」の活用が注目されています。アナモックス菌はアンモニアを窒素ガス化しますが、培養や自然界での稀少性が課題です。しかし、耕地での存在も示唆されており、畜産分野に限定しない幅広い視点での解決策模索が鍵となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タンパク質の炭化は、熱により脱水、分解、揮発を経て、最終的に炭素含有率の高い固体が生成される反応です。タンパク質はアミノ酸に分解され、さらに低分子化。芳香族アミノ酸のベンゼン環が残り、エーテル結合構造の一部となる可能性があります。窒素はアンモニアなどのガス状化合物として放出されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田は、稲作に必要な水管理の容易さという利点がある一方、水没状態によりメタンガスが発生しやすいという側面もあります。乾田化は、このメタンガス発生を抑制する効果が期待できます。しかし、水田は水生生物の生息地としての役割も担っており、乾田化によって生態系への影響が懸念されます。また、乾田化には、排水設備の整備や新たな灌漑方法の導入など、コストや労力がかかるという課題も存在します。そのため、メタンガス削減と環境保全、コスト面などを総合的に考慮した上で、最適な方法を選択することが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米の田んぼの土表面でみられる褐色化は、鉄の酸化による可能性があります。もしそうであれば、土壌中の酸化鉄の増加により、窒素固定が促進され、稲の倒伏や温室効果ガス発生の可能性が高まるため、肥料を抑えた方が良いでしょう。食料安全保障の観点からも、肥料に頼らない稲作は重要であり、米の消費拡大も同時に考える必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田では、酸素不足のため土壌が還元状態になりやすく、硫化水素が発生しやすくなります。土壌中の物質は、還元されやすい順に、硝酸イオン、マンガン、鉄、硫酸イオン、二酸化炭素と還元されます。

鉄は硫酸イオンより還元されやすいので、鉄が存在すれば硫化水素の発生は抑えられます。つまり、土壌に鉄を供給したり、鉄の酸化還元をコントロールすることが重要になります。

土壌の物理性を改善することで、硫化水素やメタンの発生を抑制できる可能性があり、そのメカニズムについて、今後の記事で解説していく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギの連作障害解消のために稲作を挟む方法の効果が疑問視されています。原因は、家畜糞の多用などで土壌が老朽化し、ガス発生が問題となっている可能性があります。解決策として、稲作前に腐葉土を鋤き込み、土壌の物理性を改善することが有効と考えられます。物理性改善は稲作中でも可能であり、土壌環境の改善に役立ちます。ただし、稲作に悪影響が出ないように、時期に注意する必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連日の夕立は、植物の光合成が落ち着く時間帯に降るため、生育にプラスになる恵みの雨と言えるでしょう。

雨水には窒素やリンが含まれており、植物の生育を助けるだけでなく、土壌中の糸状菌も活発化させる可能性があります。

雨水中のリンは、エアロゾル由来かもしれません。

リン酸は植物や糸状菌にとって利用しやすい形状であるため、雨上がり後は土壌中のリン酸濃度が高くなり、病害発生のリスクも高まる可能性があります。

一方で、降雨は植物の免疫を活発化する効果も期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田からのメタン発生抑制のため、使い捨てカイロの活用を提案する。メタン生成は鉄や硫酸イオンの存在下では抑制される。使い捨てカイロには酸化鉄と活性炭が含まれており、土壌に投入するとメタン生成菌を抑え、鉄還元細菌の活動を促す。さらに、活性炭は菌根菌を活性化し、土壌環境の改善にも寄与する。使い捨てカイロの有効活用は、温室効果ガス削減と稲作の両立を実現する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤシャブシの葉は、水田の肥料として古くから利用されてきた。その肥効は、葉に含まれる養分だけでなく、鉄分供給による窒素固定促進の可能性がある。水田土壌には鉄還元細菌が存在し、鉄を利用して窒素ガスをアンモニアに変換する。ヤシャブシの葉に含まれるタンニンは鉄とキレートを形成し、鉄還元細菌の働きを助ける。さらに、キレート鉄はイネにも吸収されやすく、光合成を活性化し、養分吸収を高める。結果として、窒素固定の促進と養分吸収の向上という相乗効果で、イネの生育が促進されると考えられる。この仮説は、ヤシャブシの葉の伝統的な利用方法を科学的に説明する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田土壌で、稲わらを分解する鉄還元細菌が同時に窒素固定を行う新たなメカニズムが発見されました。稲わら由来の糖が分解される際に生じる電子は、窒素固定に利用される一方で、余剰分は温室効果ガスであるメタン生成にも関わることが判明。メタン抑制には中干しが知られますが、収量低下リスクも指摘されています。本記事では、稲わらの堆肥化がメタン生成を大きく減少させる有効策として紹介。土壌微生物学に基づいた「土作り」が、メタンガス削減や持続可能な農業への貢献に繋がると提言。知識の向上が環境問題解決の鍵となるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの開花を促すには、窒素過多に注意しリン酸を適切に施肥する必要がある。窒素過多は開花抑制と茎葉の徒長を引き起こすため、土壌の窒素量を把握し、過剰な窒素肥料は避ける。一方、リン酸は花芽形成に必須であり、不足すると開花が遅延または停止する。土壌診断に基づき、リン酸が不足している場合はリン酸肥料を施用することで、レンゲの順調な生育と開花を促進できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤシャブシは、マツ科、ブナ科と並んでキノコと共生するカバノキ科の樹木。撹乱された土地にいち早く生育し、土壌の養分を吸収する菌根菌と共生するだけでなく、窒素固定細菌とも共生することで空気中の窒素をアンモニアとして取り込む能力を持つ。ハンノキイグチのようなイグチ科のキノコが生えることが報告されている他、原木栽培にも利用される。しかし、花粉はスギよりもアレルギーを引き起こしやすいという欠点もある。土壌改善、キノコ栽培に有用な一方、花粉症対策が必要な樹木と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

塩類集積地のような過酷な環境でも、藍藻類は光合成と窒素固定を通じて生態系の基盤を築く。藍藻は耐塩性が高く、土壌表面にクラストを形成することで、他の生物にとって有害な塩類濃度を低下させる。同時に、光合成により酸素を供給し、窒素固定によって植物の生育に必要な窒素源を提供する。これらの作用は土壌構造を改善し、水分保持能力を高め、他の植物の定着を促進する。藍藻類の活動は塩類集積地の植生遷移の初期段階において重要な役割を果たし、最終的には植物群落の形成に繋がる。このように、藍藻類は過酷な環境を生命が繁栄できる環境へと変える重要な役割を担っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アルミニウムは強い結合力を持つため、土壌中で様々な物質と結合し、植物の生育に影響を与える。特にポリフェノールと強く結合し、難溶性の錯体を形成する。このため、ポリフェノールが豊富な堆肥などを施用すると、アルミニウムが固定化され、植物への吸収が抑制される。これはアルミニウム毒性を軽減する一方で、ポリフェノール自体も植物にとって重要な役割を持つため、その効果も同時に減少する可能性がある。土壌中のアルミニウムとポリフェノールの相互作用は複雑で、植物の生育に多大な影響を与えるため、土壌管理において考慮すべき重要な要素である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

雷雨の翌日に植物が活発になるのは、雨中のマグネシウムや落雷による窒素酸化物など、葉面吸収による栄養分の供給が関係していると考えられる。雨には無視できない量のマグネシウムが含まれており、落雷のエネルギーは空気中の窒素を窒素酸化物に変換する。雷雨時は光合成が抑制されるため、根からの養分吸収は少ない。しかし、雷雨後には植物が急激に成長することから、葉面吸収によって得たマグネシウムや窒素酸化物を利用している可能性が高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中の硝酸態窒素は、脱窒作用により窒素ガスとなって大気中に放出される。脱窒菌が硝酸イオンを窒素ガスに変換するこの過程で、肥料成分としての窒素が失われる。土壌中の窒素は、タンパク質分解から硝化、還元、そして脱窒へと複雑な変化を遂げるため、安定した測定が困難となる。基肥の効果をNPKベクトルで評価する際、この窒素の不安定性が課題となる。変動する窒素量を包括的に捉える指標が必要とされている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

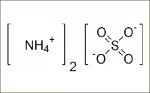

緑の革命(1940~60年代)は、農薬、灌漑、合成窒素肥料、品種改良といった技術を発展途上国に広め、劇的な食糧増産を達成しました。中でもハーバー・ボッシュ法は、空気中の窒素からアンモニアを合成することを可能にし、肥料生産に革命をもたらしました。窒素ガス(N₂)と水素(H₂)からアンモニア(NH₃)を合成するこの方法は、高温高圧下で反応を進めることで、安定した窒素分子の三重結合を切断します。こうして得られたアンモニアは、硫安などの肥料の原料となり、植物の生育に不可欠な窒素を供給できるようになりました。この技術革新は、緑の革命の根幹を支え、世界的な人口増加を支える食糧生産を可能にしました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料の窒素は、植物によって吸収される形態が異なります。畑の作物は主に硝酸イオン(NO₃⁻)の形で窒素を吸収します。土壌中のアンモニウムイオン(NH₄⁺)は、微生物による硝化作用で硝酸イオンに変換されます。しかし、嫌気条件下では脱窒が起こり、窒素ガスが発生したり、亜硝酸がアンモニアに還元されます。一方、水田の稲はアンモニウムイオンの形で窒素を吸収します。近年、畑作物もペプチドやアミノ酸などの有機態窒素を吸収できることがわかってきました。大豆油粕や魚粕などは、こうした有機態窒素を含んでいます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ソルゴーなどのイネ科緑肥は土壌改良に有効だが、冬場はエンバクを、それ以外の緑肥としてはマメ科植物がある。マメ科緑肥の代表例はヘアリーベッチで、根粒菌との共生により窒素固定を行う。根粒菌は空気中の窒素ガスをアンモニウムイオンに変換し、植物がアミノ酸合成に利用できる形にする。そのため、マメ科緑肥は窒素肥料をあまり必要としない。一方、イネ科緑肥は多くの養分を必要とするため、堆肥などの資材投入が必要となる。つまり、資源が豊富な場所ではイネ科、そうでない場所ではマメ科緑肥が有効と言える。