最近、キノコだけでなくコケも気になっている。

コケの図鑑にはコケは非常に小さいので、ルーペを持ち歩くことはもちろんのこと、霧吹きも一緒に持っておくと良いと記載されている。

それを踏まえた上で今回の話に入る。

道の壁にある埋め込まれたパイプにて、コケの胞子体が目立つ一角があった。

※胞子たいは写真真ん中あたりに見える薄ピンクの個所

このパイプのすぐ下には、

少し形の異なったコケの群衆がある。

先にこちらから見てみると、

コケの葉が縮れて折りたたまれていた。

維管束と根を持たないコケでは、水が得られない時の為に乾燥に耐えつつ休眠するという機能が発達しているらしい。

この形状だと、何のコケかわからないな…

話は戻って、

こちらのパイプの方。

パイプの中には水が溜まっていて、乾燥状態にはなっていない。

このコケに寄ってみると、

透き通った薄緑の綺麗な葉が展開している。

霧吹きを持ち歩くと良いというのは、

これが、

こうなって、コケの美しさを堪能できるようになるからなんだな。

このコケをマジマジと見ていると、

双葉が見られたので、コケから形成されたところにタネが落ちて発芽したのだろう。

コケが他の植物を育む為の温床ならぬ水と土の床のように見えてくる。

いずれは生長した草の葉が覆ってしまうだろうから、なんとも儚い。

関連記事

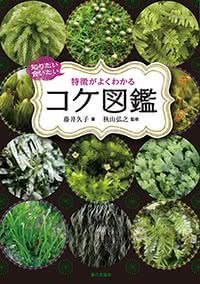

引用に用いた図鑑

知りたい 会いたい 特徴がよくわかる コケ図鑑 | 詳細|書籍|一般社団法人家の光協会