先日の畑作を続けることは難しいという記事の前編と後編で、畑作を続けることで起こりうる秀品率の低下を光合成の生産量の低下と免疫の低下の2つの要素に分け、後者の免疫(防御も含む)の方を触れた。

免疫や防御は芳香族のアミノ酸が重要な要素になっていて、芳香族のアミノ酸を活用する為にいくつかの金属酵素を挙げた。

この時挙げた金属酵素は、あまりに微量なため、施肥時に気にすることはないけれども、土壌にある量は地質に大きく依存しているため、場所によってはやくになくなるのでは?ということを記載した。

次に見るべきなのは、生産量に関わる光合成だろう。

というわけで今回は光合成について見ていくことにする。

前提として、光合成には明反応と暗反応があり、明反応で葉が太陽光を浴びた際のエネルギーによって、水から電子を取り出し、電子を運搬するNADPHを作り、暗反応でNADPHと二酸化炭素で糖を作り出す。

明反応で太陽光を受光する際にマグネシウムが必要だと記載したけれども、今回はもっと細かく見て本当に必要なものを突き止めていこう。

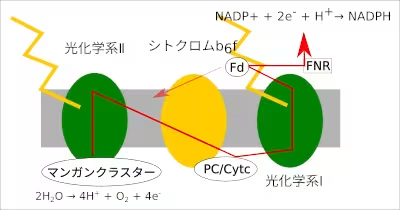

光合成の前半にあたる明反応の詳細を見ると、葉緑体の内部にある膜にて、

こんな感じの反応系がある。

図の説明をすると、緑の丸に向けて黄色のジグザグの線があり、これは太陽光を表している。

左の光化学系Ⅱの下付近にあるマンガンクラスターという個所で、水から電子を取り出し、副産物として酸素が発生する反応がある。

取得した電子の動きが実線の赤い矢印になるけれども、図の上方向に電子が移動するためには太陽光から得たエネルギーが必要で、下方向は自然に移動する。

この矢印内でキノンやシトクロムといった様々な物質を経て電子が移動するけれども、その記述は省略する。

水から得た電子は最後にFNRと書かれた場所で暗反応に必要なNADPHの為に使われる。

詳細はこれぐらいにしておいて、詳しく知りたい方は下記の書籍や植物生理学の本を読めば良いです。

肥料に関わる者として、この図から見るべきことは各所で関与している物質が何であるか?で、これからそれらを見ていくことにする。

前提として、明反応は膜にあるタンパク上で起こる反応なので、膜とタンパク合成に必要な成分はふんだんにあることとする。

最初に見るべき個所は図の左下の水から電子を取り出すマンガンクラスターだろう。

マンガンクラスターの正式名称は、Mn4CaO5クラスターと言い、マンガン、カルシウムと酸素を含んだものになる。

水から電子を取得する為にはマンガンが必要であることがわかった。

続いて、

光化学系Ⅱと少しとばして光化学系Ⅰを見る。

順がⅡからⅠのように逆なのは、発見した順らしいので仕方がない。

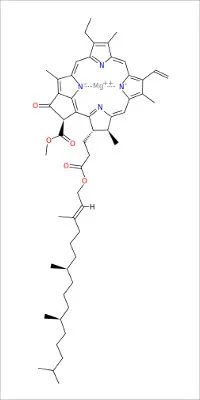

それはおいといて、太陽光を受光して光のエネルギーを活用する物質は有名なところでクロロフィルがある。

By David Richfield - 投稿者自身による作品, パブリック・ドメイン, Link

クロロフィルはいくつか種類があるけれども、共通して言えるのが上の図の上部にあるヘムタンパクの構造の中心にマグネシウムが入り込んだものを指す。

光化学系ⅠとⅡのどちらもクロロフィルがふんだんに含まれているので、マグネシウムが大量に必要となる。

更に光エネルギーという高エネルギーをさばく器官であるので、こぼれエネルギーによって発生する活性酸素がある。

活性酸素を有効活用(?)するために、カロテノイドという緑色以外の色素の物質もふんだんにある。

※βカロテンやキサントフィル等

※βカロテンは炭素と水素だけで構成された物質

長くなったので一旦ここまでにしておく。

- 続く -

関連記事