/** Geminiが自動生成した概要 **/

畑の土表面で発見されたオレンジ色のコケのようなものが、地衣類「ダイダイゴケ」であることが示唆されています。記事では、このダイダイゴケの鮮やかな橙色の色素に注目。調査の結果、アントラキノン系の「パリエチン(フィシオン)」という色素であると判明しました。パリエチンは紫外線のカットに役立つ可能性があり、地衣類を構成する細菌と藻類のどちらがこれを合成するのかが今後の研究課題として提示されています。詳細なメカニズムは次回以降の記事で解説される予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

畑の土表面で発見されたオレンジ色のコケのようなものが、地衣類「ダイダイゴケ」であることが示唆されています。記事では、このダイダイゴケの鮮やかな橙色の色素に注目。調査の結果、アントラキノン系の「パリエチン(フィシオン)」という色素であると判明しました。パリエチンは紫外線のカットに役立つ可能性があり、地衣類を構成する細菌と藻類のどちらがこれを合成するのかが今後の研究課題として提示されています。詳細なメカニズムは次回以降の記事で解説される予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「作物に油脂の肥料を与えると、光合成の質は向上するのか?」という問いから、植物の代謝メカニズムを深掘りします。香気物質ゲラニル二リン酸(GPP)の原料であるアセチルCoAが、脂肪酸合成とも共通の出発物質であることに着目。筆者は、脂肪酸が豊富な肥料を与えることで、アセチルCoAがイソプレノイド(GPP原料)合成に優先的に使われ、ニンジンの香気成分(カロテノイド)増加、さらには光合成効率の向上、ひいては生産性アップに繋がる可能性を仮説として提起しています。油脂肥料が植物の機能性や収量に与える影響を探る、示唆に富む内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「テルペン系香気物質について4」では、バラの香気成分ゲラニオールの化学変化を深掘り。ゲラニオール末端のヒドロキシ基(-OH)が酸化されると、ゲラニアールとネラールから成るアルデヒド「シトラール」が生成され、強いレモンの香りを放ちます。これは、レモンと合成経路が似ているためと解説。さらに、シトラール(ゲラニアール)が酸化すると「ゲラン酸」に変化し、柑橘の香りだけでなく、トマトやワインの香りにも関与していることが紹介されています。テルペン系香気物質の奥深い化学的変化が、多様な香りの世界を生み出す様子が描かれています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

テルペン系香気物質の続編です。今回は、前回のモノテルペンに続き、テトラテルペンに属する重要な化合物「カロテノイド」に焦点を当てます。ニンジンなどに含まれるβ-カロテンは、ビタミンAの元となるだけでなく、低濃度で強い香りを放つ「イオノン」の生成源でもあります。このイオノンが食品や香料の風味に大きく貢献することを紹介。筆者は、甘い香りのニンジン体験から、香りと甘さの関連性に興味を持ち、その解明にはゲラニル二リン酸の理解が鍵となると考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の発酵中、表面に白い箇所が出現後、一部が赤色に変化。生成AIによると、カロテノイドを合成する酵母やフザリウム属の菌が原因の可能性。ボカシ肥の良し悪しは香りで判断できるが、確認時の酸素流入を避けるため、現時点では臭いを確認しない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クチナシの果実から抽出される色素には、黄色と青色がある。青色色素ゲニポシドは、加水分解またはβ-グルコシダーゼ処理によって赤色のゲニポシド酸に変化する。クチナシは黄色、青色、赤色の三原色をすべて生成できるため、様々な色の表現が可能となる。人体への影響は今後の調査が必要だが、黄色のカロテノイドは安全と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クチナシは多様な色素を持つ天然色素原料である。黄色色素のクロシンはカロテノイドの一種、青色色素のゲニポシドはイリドイド配糖体である。クロシンはサフランなどにも含まれる黄色の色素成分で、ゲニポシドは青色の色素成分である。クチナシはこれら以外にも様々な色素を含んでおり、抽出・分離、化学反応によって様々な色を作り出すことができる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

食品の着色料「クチナシ」の正体は、アカネ科クチナシ属の植物。鮮やかな黄色の花を咲かせ、あまり見慣れない果実をつける。カロテノイド色素を持つため、着色料として加工食品に利用され、原材料名にもしばしば記載される。クチナシ色素の重要性から、カロテノイドと分けて表記されることもある。商用栽培は福岡県八女などで行われている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

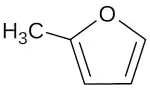

この記事では、チョコレートの香り成分の一つであるメチルフランについて解説しています。メチルフランはメイラード反応や熱分解など様々な経路で生成されるものの、詳細な生成過程は不明です。五員環上の酸素の反応性が高く、これが香りのもととなる一方、発がん性の懸念も示唆されています。過剰摂取は避けるべきですが、一体どんな香りがするのか興味をそそられます。筆者は、メチルフランの反応性の高さから、かつて研究で使用した発がん性のあるDEPCを想起しています。また、関連として糖の還元性や味噌の熟成についても触れています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メグスリノキは、ムクロジ科カエデ属の落葉樹で、紅葉が美しい。古くから目の病気に用いられ、その名がついた。効能はまだ解明されていない部分も多い。\

メグスリノキに興味を持ったきっかけは、肝油に配合されていたこと。筆者は、テレビで肝油の効能を知り、再び摂取し始めたところ、目の乾燥が改善した。\

肝油は、サメなどの肝臓から抽出される脂肪分で、ビタミンAが豊富である。ビタミンAは目の健康に重要な栄養素である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、体調不良時に不足する糖質コルチコイドの材料となるコレステロールを卵ボーロから摂取できるかを考察しています。

卵ボーロには卵黄が含まれていますが、主成分はジャガイモ澱粉等で卵は10%程度です。少量の摂取ではコレステロール不足を補う効果は期待薄ですが、お菓子なので過剰摂取も問題です。

むしろ注目すべきは「ルテイン卵」を使用している点です。ルテインは目に良いカロテノイドで、卵はその蓄積能力があります。原料にこだわることで、たまごボーロは高品質な食品になり得る可能性を秘めていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カキに含まれる主な色素はカロテノイドで、品種によって「β-クリプトキサンチン」「リコペン」「β-カロテン」などが含まれます。果実が成熟するにつれカロテノイド量が増加します。興味深いことに、甘柿の方が渋柿よりもカロテノイド含有量が高く、これは渋柿のタンニンがカロテノイドと反応して消費される可能性があることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

春の七草のナズナは、目に良いとされるビタミンAや、紫外線から身を守るフラボノイドを多く含みます。肥沃な土壌に生息するため、葉面積あたりのミネラルも豊富な可能性があります。ナズナは健康効果が高いことが期待できる薬用植物として、古くから利用されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、ナシとリンゴの栄養価の違いについて解説しています。農林水産省のデータに基づき、ナシはリンゴと比べてビタミンAがなく、カリウムと葉酸が多い一方、食物繊維が少ないことが紹介されています。また、ナシの果皮や果肉の色とビタミンAの関係性についても疑問が提示されています。後半では、リンゴポリフェノールについては触れずに、今後の展開が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールとアミノ酸は、食品の加工や保存中に反応し、褐色物質(メラノイジン)を生成することがあります。この反応は、食品の色や風味に影響を与える可能性があります。ポリフェノールの種類や量、アミノ酸の種類、温度、pHなどの要因によって反応速度は異なります。褐変を防ぐ方法としては、加熱処理、pH調整、酸素遮断などが挙げられます。

(244文字)

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鮭のアスタキサンチンは、ルテインより極性が高くヒトへの吸収率が低いと考えられますが、実際には吸収されています。油性溶液にする等、吸収率を高める調理法が関係している可能性があります。もしそうであれば、オレンジのビオラキサンチンの吸収率も、調理法によって高まるかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

オレンジジュースとみかんジュース、カロテノイド摂取の観点からどちらが良いか。人間はルテインやβ-クリプトキサンチンなど特定のカロテノイドしか吸収できない。β-クリプトキサンチンはみかんに多く含まれる一方、オレンジに多いビオラキサンチンは吸収されにくい。よってカロテノイド摂取にはみかんジュースの方が効果的と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

金時ニンジンの赤い色素は、西洋ニンジンと比較してβ-カロテンが少なく、リコペンが多いことが特徴です。β-カロテンはニンジンの甘味成分ですが、金時ニンジンではβ-カロテンの前段階であるリコペンが大量に蓄積しているため、甘味との関連性が考えられます。リコペンの蓄積が、金時ニンジンの独特の甘味に関係している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

紫ニンジンの紫色は、カロテノイドの一種であるフィトエンではなく、アントシアニンによるものです。アントシアニンはブルーベリーにも含まれる色素で、紫色の発色に関与します。一方、フィトエンは無色のカロテノイドです。通常の橙色や黄色のニンジンではアントシアニンの蓄積状況は不明ですが、紫ニンジンが根にアントシアニンを大量に合成することで何か利点があるのかは興味深いところです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黄色いニンジンは、β-カロテンが少ないため、薄い色をしています。記事では、β-カロテンからゼアキサンチンへの変化が示唆されていますが、検索しても確認できませんでした。実際には、黄色いニンジンはα-カロテンの比率が高い品種です。α-カロテンは黄色い色素で、β-カロテンとは異なるカロテノイドです。農研機構の研究によると、ニンジンにはα-カロテンとβ-カロテンが存在し、簡易的に分別定量する方法が開発されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

常緑樹であるシラカシの落ち葉に黄色い色素が残ることから、常緑樹の落葉にはカロテノイドの分解は必須ではない可能性と、常緑樹の落葉メカニズムへの疑問が生じます。

常緑樹のクスノキは、日当たりの良い場所では葉が1年で半数落葉するそうです。これは、光合成時に発生する活性酸素による葉の老化が原因と考えられます。

活性酸素は細胞にダメージを与えるため、過剰に発生すると葉の老化を早めます。活性酸素がエチレン合成を誘導し、落葉を促進している可能性も考えられます。

今後の猛暑日増加に伴い、植物の酸化ストレスへの理解は重要性を増すと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

常緑樹であるシラカシの落葉は、黄色い色素(カロテノイド)が残っていることから、落葉樹と常緑樹の違いは、秋頃の葉のカロテノイド消費量の違いではないかと考察しています。シラカシの葉はクチクラ層で覆われ光合成が抑えられているため、カロテノイド合成量が少ない、もしくはアブシジン酸合成能力が低い可能性が考えられます。これは、植物が過剰な光エネルギーから身を守る仕組みと関連している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、落葉に関連して葉の脱色とアブシジン酸の関係について考察しています。葉緑素は分解されマグネシウムが回収されますが、カロテノイドの行方が疑問として提示されています。

そこで、植物ホルモンであるアブシジン酸が登場します。アブシジン酸は休眠や成長抑制に関与し、葉の脱色にも関係しています。そして、アブシジン酸はカロテノイドの一種であるビオラキサンチンを前駆体として合成されます。

記事は、脱色中の葉でビオラキサンチンからアブシジン酸が合成される可能性を示唆し、更なる考察へと続きます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウンシュウミカンはオレンジと比較して、カロテノイド、特にβ-クリプトキサンチンが多く含まれており、薄い黄色のビオラキサンチンは少ない。これは、ウンシュウミカンがカロテノイド合成の初期段階であるGGPPからβ-カロテンへの変換能力が高いためである。

著者は、ウンシュウミカンが高いカロテノイド合成能力を持つ一方で、他の化合物の合成に資源が割かれていない可能性を指摘する。そして、カロテノイド合成に関与する要素を特定することで、ミカンの品質向上が期待できるのではないかと考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カンキツに見られる「回青」現象は、収穫後に果皮が緑色に戻る現象で、晩柑類に多い。特にバレンシアオレンジや河内晩柑で顕著に見られる。晩生の品種であるナツミカンよりも収穫時期が遅いバレンシアオレンジは、開花から400日も樹上で過ごし、二度夏を迎える。これは、ナツミカンが夏の前に収穫されるのとは対照的である。このように、カンキツの品種によって収穫時期や回青現象の発生頻度が異なり、その奥深さを改めて実感する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 記事「六本樹の丘から田道間守の冒険を想像する」の要約 (250字)

和歌山県にある「六本樹の丘」は、田道間守が持ち帰ったとされる「橘」の種を蒔いた場所として伝わる。記事では、著者が実際に六本樹の丘を訪れ、田道間守の冒険に思いを馳せる様子が描かれている。

当時の航海技術や食料の確保など、困難な旅路であったことが推測され、命がけで持ち帰った「橘」は、現代の温柑類の原種にあたる可能性があるという。

記事は、歴史ロマンと柑橘の起源に触れ、読者に古代への想像を掻き立てる内容となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、タンニンのタンパク質凝集作用が土壌中の窒素動態にどう影響するかを考察しています。タンニンは土壌中のタンパク質と結合し、分解を遅らせることで窒素の供給を抑制する可能性があるとされています。しかし、実際の土壌環境では、タンニンの種類や土壌微生物の活動など、様々な要因が影響するため、窒素動態への影響は一概には言えません。さらなる研究が必要とされています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

果実の熟成は、植物ホルモンであるエチレンによって促進されます。果実の呼吸量増加に伴いエチレン合成も増え、熟成が加速します。エチレンは、クロロフィル分解酵素やカロテノイド合成酵素などを活性化し、果実の緑色の脱色、他の色への変化、果肉軟化を引き起こします。これらの過程で糖やタンパク質が分解され、香りが生成されます。果実の色素であるフラボノイドはアミノ酸から合成されるため、熟成過程でのアミノ酸蓄積が重要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プロテインバーにEルチンを配合する目的は、運動後の疲労回復促進効果を狙っているからです。

Eルチンはポリフェノールの一種で、ソバなどに含まれています。抗酸化作用や血管保護作用などが知られていますが、運動後の疲労回復を早める効果も期待されています。

プロテインバーは運動後に不足しがちなタンパク質を効率的に摂取できるため、Eルチンを配合することで、より効果的な疲労回復を目指していると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブルーベリー由来のアントシアニンは、網膜の炎症を軽減し、光受容体であるロドプシンの減少を抑制する抗酸化作用があります。これらの効果により、目の健康を維持し、視力低下を防ぐことが示唆されています。

アントシアニンは植物が光ストレスから身を守るために合成するフラボノイドの一種です。過剰な光を吸収し、活性酸素の発生によるダメージを防ぐ働きがあります。

それゆえ、ブルーベリーのサプリメントの摂取は、現代社会における青色光による光ストレスに対抗し、目の機能を維持するのに役立つ可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ルテインは、眼球の水晶体と黄斑に多く存在し、特に黄斑では青色光を吸収することで酸化ストレスから目を保護します。

黄斑は、水晶体を通過した光を元に色や形を認識する器官で、色彩を認識する錐体細胞が多く存在します。ルテインは、この錐体細胞の光によるストレスを軽減する役割を担っています。

スマホのブルーライトなどによる眼精疲労の緩和には有効ですが、視力回復効果は低いと考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、目の疲れ解消のサプリメント成分、ルテインについて解説しています。

ルテインは緑黄色野菜に含まれるカロテノイドの一種ですが、豊富に含む食材は限られるため、日常的な摂取は難しいとされています。

ルテインは体内で生成できないため、食事やサプリメントから摂取する必要があります。

ヨモギはルテインを豊富に含み、アルツハイマー病予防効果も期待されています。

鉄分不足解消には鉄分の多い食品を食べる必要があり、野菜だけでは不十分です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

こめ油にはスーパービタミンEと呼ばれる「トコトリエノール」が豊富に含まれています。トコトリエノールは一般的なビタミンE(トコフェロール)と比べて抗酸化作用が40〜60倍高く、こめ油が酸化しにくい理由の一つと考えられています。また、抗がん作用や動脈硬化の改善効果も期待されています。トコトリエノールはこめ油やパーム油など限られた油にしか含まれていない貴重な栄養素です。国内の米消費量が減少している現状は、この貴重な栄養素を摂取する機会を失っていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

LDLコレステロールは、肝臓で作られ末梢組織にコレステロールを運ぶ役割を持つため、過剰になると動脈硬化のリスクを高めます。しかし、LDLコレステロール自体が動脈硬化を引き起こすわけではありません。血管壁に蓄積したコレステロールが活性酸素によって酸化し、過酸化脂質に変化することで動脈硬化を引き起こします。そのため、抗酸化作用を持つカロテノイド、ポリフェノールなどを摂取することが重要です。お茶に含まれるカテキンも抗酸化作用があり、風邪予防だけでなく動脈硬化予防にも効果が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

朝食の定番である味噌汁に含まれるタンパク質が、いつ利用可能になるのかを解説しています。

栄養士コラムによると、味噌汁の消化時間は3時間以内とのこと。

つまり、午前7時に味噌汁入り朝食を食べると、アミノ酸が利用できるようになるのは午前10時頃になります。

ただし、これは味噌汁の具材も含めた平均的な時間なので、目安として捉えてください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サクラの木の下で見つけた赤い落葉について、筆者がその色素の正体を考察しています。当初は「カロテノイド」かと考えましたが、帰宅後に写真を見直し、光合成を抑える「アントシアニン」の可能性も浮上。赤色のカロテノイドの話題が少ないことから、時期的にアントシアニンであると推測しています。もしこの赤色がアントシアニンであれば、今年の紅葉は例年以上に色鮮やかになるかもしれないという、筆者の期待が込められた記事です。落葉の色素から自然のメカニズムに思いを馳せる、興味深い内容となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枝豆はダイズよりもカリウムやカロテノイドを多く含み、土壌からの養分持ち出しが多い可能性がある。ダイズ栽培では土壌の物理性を高めるためサブソイラがよく使われるが、金属系養分の損失が懸念される。特に家畜糞による土作りは金属系要素の酸化を加速させ、土壌劣化につながる可能性がある。枝豆は栄養価が高く、猛暑日が増える中で重要な食材となる可能性がある一方、土壌劣化による品質低下が懸念される。持続可能な枝豆栽培には、土壌への負荷を軽減する対策が不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枝豆は、夏の風物詩として親しまれる栄養価の高い食べ物です。大豆を若いうちに収穫した枝豆は、植物性タンパク質、ビタミンE、食物繊維、カルシウム、鉄分などを豊富に含みます。特にビタミンB1、B2は野菜の中でも多く含まれており、夏の暑さで低下しがちな代謝をサポートします。また、汗で失われやすい鉄分が豊富なのも嬉しい点です。さらに、枝豆には大豆には少ないカロテンやビタミンC、カリウムも含まれています。夏バテ防止にも効果が期待できる栄養豊富な枝豆を、ぜひ食事に取り入れてみて下さい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コリンは、卵黄やダイズに豊富に含まれるホスファチジルコリンという形で存在します。ホスファチジルコリンはリン脂質の一種であり、細胞膜の主要な構成成分です。リン脂質は細胞膜の構造維持だけでなく、酵素によって分解されることでシグナル伝達にも関与しています。つまり、コリンは細胞膜の構成要素として、またシグナル伝達物質の原料として、生体内で重要な役割を担っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

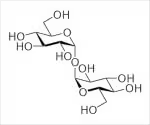

ゴールデンライスは、胚乳にβカロテンを蓄積するように遺伝子組み換えされたコメです。βカロテン合成経路のうち、コメに欠けていた「GGPPからフィトエン」と「フィトエンからリコペン」の2つの遺伝子を導入することで実現されました。フィトエン合成遺伝子はトウモロコシ、リコペン合成遺伝子はバクテリア由来です。この遺伝子導入により、コメは再びβカロテンを生成できるようになりました。ゴールデンライスは長年の開発期間を経て、フィリピンで商業栽培が開始されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、飼料米に含まれないカロテノイドを補う方法として、遺伝子組み換え作物であるゴールデンライスに着目しています。

筆者は、飼料米とトウモロコシの違いを比較し、カロテノイドを多く含むパプリカは海外依存度が高いため、飼料米の代替にはならないと述べています。

そこで、ビタミンA(ベータカロテン)を豊富に含むよう遺伝子組み換えされたゴールデンライスが、トウモロコシの利点を補完する可能性があると指摘しています。

さらに、ゴールデンライスに使われている遺伝子の由来やカロテノイドの含有量など、詳細な情報についてさらに調べていく意向を示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、日本の猛暑の中での稲作の可能性と、飼料高騰による飼料米への注目について論じています。

著者は、稲作が水資源を活用し、低肥料栽培を可能にすること、猛暑に強く、土壌環境を向上させること、機械化が進んでいることなどを挙げ、その利点を強調しています。

さらに、飼料米の栄養価に関する研究に触れ、飼料米とトウモロコシの栄養価の違い、特にビタミンA合成に関わるカロテノイド含有量の違いに着目しています。

結論は示されていませんが、飼料米が畜産の飼料としてどの程度代替可能なのか、今後の研究に期待が持たれるとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物が陸上に進出した際、水中より強い光への対策が必要となった。その解決策として、過剰な光エネルギーを熱に変換して放出する仕組みを獲得した。これは、カロテノイドやキサントフィルサイクルなどの働きによるもので、光合成の効率を調整し、光によるダメージから植物を守っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ナバナの花弁に見られる部分的な脱色は、フラボノイドやカロテノイドといった色素合成に必要な金属酵素の不足が原因かもしれない。土壌中のカリウム、銅、亜鉛などの欠乏が予想され、放置すると生育不良や農薬使用量の増加につながる可能性がある。

解決策として、割れたドングリの活用が考えられる。ドングリは土壌改良効果を持つとされ、不足しがちな金属元素を供給する可能性を秘めている。

今回の花弁の脱色は、過剰な肥料に頼る現代農業に対する、植物からの警告なのかもしれない。持続可能な農業のためにも、土壌環境の改善が急務である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、水中の落葉を食べる「破砕食者」の栄養摂取に焦点を当てています。落葉には栄養が少ないのでは、落葉そのものではなく分解物を摂取しているのでは、という疑問を提示。さらに、落葉の色による破砕食者の好みの違いや、摂取したタンニンの行方についても考察。最終的に、これらの疑問は田んぼの生態系に関わると示唆し、更なる探求を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

落葉樹は秋に葉緑素を回収した後、残ったカロテノイドにより黄色く色づきます。さらにその後、タンニンが蓄積して茶褐色になります。 タンニンは土中のアルミニウムと反応し、微細な土壌粒子を作ります。これは団粒構造の形成を促進し、水はけや通気性を良くする効果があります。ヤシャブシなど、タンニンを多く含む植物は、かつて水田の肥料として活用されていました。自然の循環を巧みに利用した先人の知恵と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サンショウの若い葉「木の芽」は、叩くことで香りが増す。これは植物が食害から身を守る防衛手段であり、葉内の香り化合物が放出されるためだ。木の芽の香りには、青葉アルコールのほか、リナロール、シトロネロール、2-トリデカノン、ゲラニオールが含まれる。中でもリナロールはモノテルペンアルコールで、ビタミンAやビタミンEの合成中間体である。この記事は、植物が成長に必要なビタミンの材料として生成する香り化合物が、人間にとって心地よい香りとして認識されるという、香料への新たな理解を深める内容となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サンショウの実の香りの主成分はd-リモネンと酢酸ゲラニルで、どちらもテルペノイドに属する。リモネンはミカン科のサンショウに含まれることは納得できる。テルペノイドはカロテノイド合成に関連しており、サンショウはカロテノイドも豊富に含むと推測される。先駆植物であるサンショウは、強光下で活性酸素の発生を抑えるキサントフィルサイクルのためにカロテノイドを蓄えている可能性がある。葉の表面のツヤではなく、カロテノイドで過剰な光エネルギーに対処していると考えられる。香りの良い葉にも注目することで、更なる発見があるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の気孔開閉は、根で合成されるアブシジン酸だけでなく、葉でも合成されることがわかった。葉でのアブシジン酸合成は、光ストレスによる活性酸素の発生を抑えるためと考えられる。合成経路は、カロテノイドの一種であるゼアキサンチンから数段階の酵素反応を経て行われる。このゼアキサンチンは、過剰な光エネルギーの吸収を防ぐキサントフィルサイクルにも関わっている。乾燥していない環境下でも、過剰な日光によって葉でアブシジン酸が合成され気孔が閉じると、光合成の効率が低下し生産性のロスにつながる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培は、果実収穫、水分量による品質変化、木本植物を草本として扱う点、木の暴れやすさから難しい。ナスは「木の暴れ」が少ないため、物理性改善で秀品率が向上しやすい。トマトは木本植物だが、一年で収穫するため栄養成長と生殖成長のバランスが重要となる。窒素過多は栄養成長を促進し、花落ち等の「木の暴れ」を引き起こす。これは根の発根抑制とサイトカイニン増加が原因と考えられる。サイトカイニンを意識することで、物理性改善と収量増加を両立できる可能性がある。トマトは本来多年生植物であるため、一年収穫の栽培方法は極めて特殊と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤマブキの花弁の色素について調べた結果、岐阜大学の資料ではカロテノイドとされているが、和ハーブ協会のサイトではヘレニエン、ルチン、パルミチン酸と記載されていた。パルミチン酸は脂肪酸であり、ルチンは蕎麦に含まれるフラボノイドの一種。ヘレニエンは光や酸素に不安定なカロテノイドで目薬に利用される。ヤマブキとルチン、ヘレニエンの関連性は情報が少なく不明。花弁の先端の白化はヘレニエンの不安定性と関連があるかもしれないが、確証はない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞堆肥で育てた野菜の摂取は健康に繋がる可能性がある。キノコ栽培で発生する廃菌床は、野菜栽培の土壌改良に有効で、野菜の秀品率や栄養価向上に貢献する。キノコ自体も種類によって栄養価が異なり、特にエルゴチオネインという抗酸化物質は、免疫調整に重要な役割を果たすビタミンDの働きをサポートする。キノコ消費の増加は廃菌床の増加にも繋がり、結果的に野菜の品質向上、ひいては人々の健康増進、医療費削減に寄与する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞堆肥による土作りは、土壌の硝酸態窒素濃度を高め、作物の生育に悪影響を与える。高濃度の硝酸態窒素は根の成長を阻害し、土壌のヒビ割れを引き起こし、根へのガス障害も発生しやすい。結果として、作物は亜鉛などの微量要素を吸収できず、硝酸イオン濃度が高い葉を形成する。このような野菜は栄養価が低く、健康効果は期待できないばかりか、高濃度の硝酸イオンと不足する抗酸化物質により、健康を害する可能性もある。葉のビタミンCが硝酸イオンの影響を相殺するという意見もあるが、酸化ストレスの高い環境ではビタミンCも期待できない。適切な施肥設計で硝酸イオン濃度を抑制し、健康的な野菜を育てることが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、ウンカの被害が深刻な年において、レンゲ米栽培と農薬不使用にも関わらず稲作が成功した事例に関わった。コロナ渦の外出自粛中に花と昆虫を観察したことが契機となり、植物の色素や花粉、蜂蜜の研究へと繋がった。蜂蜜の健康効果の知見から植物の耐性との関連性を見出し、稲作に応用した結果、ウンカ耐性を持つ稲を収穫できた。この成功は、中干しの技術見直しや川からの恩恵の活用といった、日本の稲作に足りない知見を得る大きな成果となった。収穫後の土壌は研究者に提供され、更なる分析が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギ畑で風よけ・排水性向上を目的に、ソルゴーを数畝ごとに植えている様子が観察された。ソルゴーの上部のオレンジ色は、開花期の蕊であり、カロテノイドによるものと考えられる。

通常、緑肥は開花前に刈り取ることで効果が最大になるが、風よけとして利用する場合、開花による花粉の飛散で微量要素が失われる点に注意が必要だ。レンゲなど開花前提の緑肥栽培でも同様のことが言える。この養分損失への意識を持つことで、作物の秀品率向上に繋がる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キウイフルーツの緑色はクロロフィルによるものです。果実の発育および貯蔵中にクロロフィルとカロテノイド色素が存在し、クロロフィルの濃度低下やカロテノイド濃度上昇により、黄色や赤色の発現も起こりえます。

関連する記事では、カロテノイドは抗酸化作用、免疫力向上、視力維持などに効果があり、健康維持に重要であるとされています。植物はカロテノイドを生成できないため、動物は食物から摂取する必要があります。キウイフルーツもカロテノイドを含み、健康への寄与が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、カキの果皮の色のメカニズムに迫ります。カキの橙色は、主にリコペン(赤色)とβ-クリプトキサンチン(オレンジ色)という2種類のカロテノイドによって形成されると解説。収穫後の保管温度によってカロテノイドが増加する可能性にも触れています。さらに、渋柿の渋みの原因であるポリフェノール(特にカテキンが重合したもの)にも注目。カテキンは重合すると褐色になるため、果皮の色に影響を与える可能性についても考察しており、カキの色の奥深さを探る内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

薄い花弁のアサガオの生育不良と黄緑色の葉の関連性について考察した記事です。生育の遅延は、フラボノイドの合成量の低下が原因だと推測されています。

通常、植物は紫外線対策としてフラボノイドを葉に蓄積しますが、合成量が減少すると紫外線による活性酸素の発生が増加し、活性酸素除去のためにグルタチオン合成にアミノ酸が消費されます。結果として成長に必要なアミノ酸が不足し、生育が遅延すると考えられています。

記事では、青色色素合成酵素の欠損ではなく、フラボノイド自体の合成量の低下が原因であると推測しています。その理由は、もし酵素が欠損しているだけであれば、中間生成物である黄色や赤の色素が蓄積し、花弁や葉がこれらの色になるはずだからです。この黄葉の性質は、今後のアサガオ栽培における一つの知見となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物のオートファジーは必須栄養素の欠乏時に活性化される。特に、世界の農耕地の約半数で欠乏し、植物の健全な生育に不可欠な亜鉛(Zn)の欠乏時に注目。亜鉛は金属酵素の補因子であるため、欠乏時にはオートファジーが亜鉛を含むタンパク質を分解し、再利用する。この機能がなければ、活性酸素抑制酵素(Cu/Zn SOD)への亜鉛再分配が滞り、葉に活性酸素が蓄積してクロロシスが発生するなど、植物に深刻な影響が出る。オートファジーは高品質な作物生産(秀品率)にも関与する重要なプロセスである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物のオートファジーは、細胞内のタンパク質を分解し、養分を再利用する仕組みです。大隅氏がノーベル賞を受賞したことでも知られ、秀品率向上への寄与が期待されます。栄養不足時や病原体排除、古い細胞から新しい細胞への養分移行に機能し、分解されたタンパク質等はアミノ酸や糖として再利用されます。植物にはマクロオートファジーとミクロオートファジーがあり、葉緑体のオートファジーは養分再利用だけでなく、光合成調整にも関与すると考えられています。このメカニズムの理解が、農業における品質向上に繋がる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオは昼にしぼむため花粉は白、ヒルガオは昼も咲くため紫外線対策で花粉は黄色と予想。アサガオの花粉は予想通り白だったが、ヒルガオも白かった。紫外線対策の色素は人目には無色のもあるため、ブラックライトがあれば判別できるかもしれないが、今回はここまで。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作におけるカメムシ被害対策として、ネオニコチノイド系殺虫剤が使用されているが、人体やミツバチへの影響が懸念され、使用禁止の可能性が高まっている。代替手段として、レンゲ米の栽培が注目される。レンゲの鋤き込みは炭素固定量を増やし、冬季の雑草管理も軽減できる。一方、暖冬によるカメムシ越冬数の増加は、殺虫剤耐性を持つ害虫の出現など、深刻な農業被害をもたらす可能性がある。殺虫剤に頼らない栽培体系の確立が急務であり、レンゲ米はその有力な選択肢となる。さらに、殺菌剤の使用は虫害被害を増加させる可能性があり、総合的な害虫管理の必要性が高まっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネの分げつ(脇芽)は収量に直結する重要な要素であり、植物ホルモンが関与する。根で合成されるストリゴラクトンは分げつを抑制する働きを持つ。ストリゴラクトンはβ-カロテンから酸化酵素によって生成される。酸化酵素が欠損したイネは分げつが過剰に発生する。レンゲ米は発根が優勢でストリゴラクトン合成量が多いため、分げつが少ないと考えられる。また、窒素同化系酵素も分げつ制御に関与しており、グルタミン合成酵素(GS1;1)が過剰発現したイネは分げつ数が減少する。これはGS1;1がサイトカイニン生合成の律速酵素を阻害するためである。つまり、窒素代謝と植物ホルモンは相互作用し、分げつ数を制御している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネの葉の色と、いもち病抵抗性の関係について、色素の観点から考察している。サクラネチンは、フラボノイドの一種で、いもち病菌に対する抗菌作用(ファイトアレキシン)を持つ。サクラネチンはナリンゲニン(フラバノン)のメチル化によって生成されると推測される。ナリンゲニンは酸化還元酵素によってアピゲニン(フラボン)にも変換される。アピゲニンは紫外線遮蔽の役割を持つ。葉の色が濃いイネは光合成が盛んで、アピゲニンなどのフラボノイドを多く含むが、いもち病に弱い。これは、葉の黒化によってサクラネチンのメチル化が阻害される、もしくはサクラネチンの相対的濃度が低下するなどの可能性が考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

風邪予防にミカンが有効とされるのは、ビタミンCの抗酸化作用によるものと思われがちだが、実際はカロテノイドのβ-クリプトキサンチンが免疫力を高める効果を持つためと考えられる。β-クリプトキサンチンは、NK細胞の活性化を通じて、ウイルス感染に対する防御機構を強化する。特に呼吸器感染症の予防に効果的で、風邪やインフルエンザなどの発症リスクを低減する可能性がある。一方で、ビタミンCの風邪予防効果は科学的根拠に乏しく、過剰摂取は健康への悪影響も懸念される。したがって、風邪予防にはミカンに含まれるβ-クリプトキサンチンに注目すべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事「カロテノイドの先にあるもの」は、生物における色素の役割と進化について考察しています。光合成色素であるカロテノイドは、光を吸収しエネルギーに変換するだけでなく、過剰な光エネルギーから植物を守る役割も担っています。陸上植物への進化に伴い、カロテノイドは多様化し、花や果実の鮮やかな色彩を生み出し、受粉や種子散布に貢献するようになりました。さらに、カロテノイドは動物にも取り込まれ、視覚や免疫機能など重要な役割を果たしています。記事は、生物が色素を巧みに利用することで環境に適応し、進化してきたことを示唆し、生命の多様性と進化の妙を強調しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は紫外線から身を守るためフラボノイドを合成します。強い紫外線下で特異的に増えるフラボノイド(ケルセチンなど)は、UVカットのビニールハウス栽培では合成量が減る可能性があると指摘。ケルセチンは抗酸化・抗ウイルス効果も期待されるため、筆者は資材に頼らない栽培が健康に繋がると提唱しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオの青色はアントシアニン色素によるが、幻の黄色いアサガオの謎をフラボノイドから探る。フラボノイドは黄色い化合物の語源を持ち、ミヤコグサの黄色はフラボノイドの一種ケルセチンによる。アサガオはケルセチン合成経路を持つものの、アントシアニン合成が優先される。淡黄色のアサガオはアントシアニン合成が欠損した変異体と考えられ、ケルセチン合成の増加で黄色が濃くなる可能性がある。アサガオの鮮やかな青はアントシアニンと補助色素のフラボノールの共存によるものかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

花の色素成分であるフラボノイドは、フェニルアラニンからp-クマル酸を経てp-クロマイルCoAが生成される。これにマロニルCoAが3つ結合しナリンゲニンカルコン(黄色)が生成され、環化することでフラバノン(黄色)となる。フラバノンからアントシアニジンが生成され、B環に水酸基やメトキシ基が付加されることで青色へと変化する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大阪の箕面公園昆虫館でピンク色のハナカマキリを観察した著者は、昆虫の擬態と体色の進化について考察している。バッタの緑色は保護色として有利だが、緑色になった要因は淘汰圧だけでなく、体液に含まれる色素の影響も考えられる。昆虫の緑色は、植物由来のカロテノイド(黄色)と体内で合成されるビリン系色素(青色)の混合で発現する。ビリン系色素は活性酸素などへの生体防御の役割も担っている可能性がある。著者は、昆虫の色発現メカニズムを解明することで、進化の過程をより深く理解できると考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

乳酸菌に続き、放線菌でもカロテノイド合成が確認された。高野氏の研究によると、土壌中の放線菌は光を感知してカロテノイド生産を促進する。これは光受容による酵素発現が鍵となっている。興味深いのは、ある放線菌が産生する鉄包摂化合物が、別種の放線菌の抗生物質生産を促進する現象だ。つまり、土壌微生物にとって光は重要な環境因子であり、カロテノイドがその作用に一役買っている可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レッドチェダーチーズの赤い色は、アナトー色素ではなく、ウシの飼料に含まれるカロテノイドに由来する。ウシはカロテノイドを体脂肪に蓄積し、牛乳中にもわずかに含まれる。チェダーチーズ製造過程で乳脂肪が濃縮されることで、カロテノイドの色も濃くなり、赤い色に見える。飼料に含まれるカロテノイドの種類や量、牛の種類、季節などによってチーズの色合いは変化する。特に冬場はカロテノイドが不足し、チーズの色が薄くなるため、アナトー色素で着色する場合もある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鮭の赤い身とイクラの鮮やかな橙色は、アスタキサンチンというカロテノイド色素による。鮭は自身でアスタキサンチンを合成するのではなく、微細藻類のヘマトコッカスが産生したものを摂取し蓄積する。産卵期の雌鮭は卵(イクラ)にアスタキサンチンを移すため、産卵後の身は白くなる。つまり、イクラの鮮やかな色は親から子への贈り物である。カニの一部もアスタキサンチンによる赤い色を持つ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、カロテノイドが植物ホルモンの前駆体となり、植物の成長や健康に重要な役割を果たすことを解説しています。特に、ゼアキサンチンからアブシジン酸、β-カロテンからストリゴラクトンという植物ホルモンが生成される過程が紹介されています。ストリゴラクトンは主根伸長促進、形成層発達制御、菌根菌との共生シグナルといった機能を持ち、台風の被害軽減や秀品率向上に有効です。菌根菌との共生は微量要素の吸収効率を高めるため、亜鉛の吸収促進にも期待できます。そして、カロテノイドを増やすためには光合成を高めることが重要だと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この文章では、カロテノイド生合成が阻害された場合の植物への影響と、そのメカニズムを利用した除草剤について解説しています。

カロテノイド生合成の阻害剤である除草剤ノルフルラゾンは、フィトエン不飽和化酵素(PDS)を阻害し、フィトエン以降のカロテノイド合成を停止させます。カロテノイドは、フィトエンからリコペンなどを経て合成される一連の色素で、光合成で発生する活性酸素の除去に不可欠です。合成が阻害されると、活性酸素が蓄積して葉緑体が崩壊し、葉が白化して生育が停止します。このことから、植物の光合成にとってカロテノイドの完全な合成がいかに重要であるかがわかります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

冬至にかぼちゃ、風邪予防にミカンが良いとされる所以を、カロテノイドβ-クリプトキサンチンに着目し解説。ビワやミカンはカロテノイドが豊富で、特にミカンをよく食べる日本人は血中β-クリプトキサンチン値が欧米人より高い。β-クリプトキサンチンは抗酸化作用があり、免疫グロブリン合成にも重要。糖度の高いミカンほど含有量も多い。真の免疫向上は、ミカンやビワといったカロテノイド豊富な果実の摂取による恒常性維持ではないかと考察。関連として亜鉛の重要性、かぼちゃの効能にも言及。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビワはβ-カロテンとβ-クリプトキサンチンが豊富で、ミカンに匹敵する感染症予防効果を持つ。β-カロテンは両端に水酸基(-OH)のない構造、β-クリプトキサンチンは片端に水酸基を持つ。これらのカロテノイドは体内でビタミンAに変換され、免疫機能の維持、抗酸化作用、細胞の健康維持に寄与する。特に粘膜を強化し、病原体の侵入を防ぐ効果が高い。健康維持のためにカロテノイドを積極的に摂取することは重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブロッコリの根には、スルフォラファン前駆体であるグルコラファニンが高濃度で含まれており、健康機能性が注目されている。スルフォラファンは、ブロッコリーを噛むことでミロシナーゼがグルコラファニンを加水分解することで生成される。根には地上部よりも多くのグルコラファニンが含まれており、廃棄される根の有効活用が期待されている。スルフォラファンの効果として、解毒酵素の誘導、抗酸化作用、抗炎症作用、抗がん作用などが報告されている。しかし、ミロシナーゼは加熱処理で失活するため、根の有効活用には酵素の安定化や効率的な摂取方法の開発が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は紫外線対策としてカロテノイドを合成する。動物は摂取すると免疫維持に役立てる。カロテノイドはニンジンのβ-カロテンやトウモロコシのゼアキサンチンなど、黄色〜橙色の色素。光合成時の活性酸素除去、受粉のための昆虫誘引にも利用される。フィトエンを出発点に酵素反応でβ-カロテンが合成され、水酸基が付くとキサントフィルとなる。種類によって光の吸収波長が変わり、色が変化する。合成経路や蓄積器官、栽培による増加などは今後の課題。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、カロテノイドの重要性を卵の黄身の色を例に挙げ、健康への効果を解説しています。鮮やかな黄身は人工的でなく、親鳥が雛にカロテノイドという有益な物質を与えている証拠だと述べています。カロテノイドとフラボノイドは、植物が紫外線から身を守るために獲得した抗酸化物質であり、人間が摂取することで同様の効果が得られると説明。具体的には、免疫細胞の保護や殺菌後の活性酸素除去に役立つことを学術論文を引用して示し、ウイルス感染症の重症化抑制にも繋がると推測しています。そして、作物におけるカロテノイド増加の方法を探るには、除草剤のような減少させる仕組みを調べるのが有効であり、PDS阻害剤のようなカロテノイド合成を阻害する除草剤の存在を例に挙げています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミヤコグサの黄色色素ケルセチンは、ハチミツにも含まれ、様々な健康効果を持つ。研究によると、ケルセチンは抗炎症作用、抗うつ作用、筋萎縮抑制効果を示す。摂取されたケルセチン配糖体は体内でグルコースが外れ、グルクロン酸抱合を受けてマクロファージに作用する。植物色素は紫外線防御のために発達し、人体にも有益だ。ウィルス関連の話題が多い現在、植物色素の知見は重要性を増している。ケルセチンは自然免疫を高める可能性も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミヤコグサの花弁は黄色と赤色が混在し、珍しい。黄色はフラボノイドの一種ケルセチンの配糖体とカロテノイドに由来する。赤色はカロテノイドの酸化によるものと考えられる。ケルセチンの配糖体は安定しているが、カロテノイドは酸化されやすい。花弁形成後、時間の経過とともにカロテノイドが酸化し赤くなるため、黄色と赤が混在する。フラボノイドとカロテノイドの組み合わせを持つ花は少なく、これがミヤコグサの花弁の色の珍しさの一因と考えられる。ケルセチンはハチミツにも含まれるフラボノイドで、人体への良い影響も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シロザの下葉が赤く変色していたことから、植物の色素について考察している。記事では、花の色素の基礎知識として、農研機構の情報を引用し、花の四大色素(カロテノイド、フラボノイド、ベタレイン、クロロフィル)について解説。カロテノイドは暖色系の色素で、フラボノイドは淡黄色から紫まで幅広い色を発現し、クロロフィルは緑色を呈する。これらの色素の配合比率によって花の色が決まる。また、花蜜や花粉に含まれる色素が蜂蜜の色や香りに影響を与え、機能性を高めていることにも触れ、色素の理解を深めることで、健康増進にも繋がる知見が得られると期待している。さらに、マメ科の植物を例に、フジの紫色、レンゲの赤紫、ミヤコグサの黄色、ジャケツイバラの黄色など、様々な花の色を紹介し、色素の多様性を示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コトブキ園から葉酸が豊富な「恵壽卵」をいただいた。鮮やかなオレンジ色の黄身が特徴で、これは鶏の飼料に含まれるカロテノイドによるもの。カニ殻に含まれるアスタキサンチンで黄身が濃くなることが発見されたが、アレルゲンの問題からカボチャやパプリカが代替として使われる。黄身の鮮やかさは抗酸化作用の強さを示し、親から子への贈り物と言える。卵は酸化しにくく鮮度が保たれ、美味しく食べられる期間も長い。また、亜鉛も豊富に含む。レッドチェダーチーズの赤色も牛乳由来のカロテノイドによるもので、哺乳類の母乳にはカロテノイドが含まれる。黄身の鮮やかさは価値であり、機能性を高める重要な要素と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

安納芋の鮮やかな黄色はβ-カロテンによるもので、この色素は風邪予防や免疫グロブリンの合成に関与する可能性があり、人体にとって重要な成分です。その為、β-カロテンを豊富に含む食材は美味しそうに感じられ、実際に安納芋は美味です。

今回、インスフィアファームから購入した安納芋を蒸して食べ、その色の濃さに改めて興味を持ちました。論文を調べた結果、安納芋の黄色はβ-カロテンによることが分かりました。β-カロテンは人体にとって重要な成分であり、その豊富な食材は美味しそうに感じられるのかもしれません。

また、安納芋は糖分も豊富に含むという分析結果も出ています。野菜の美味しさは、視覚的な色の魅力だけでなく、栄養学的にも重要な成分に起因する可能性があると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

秀品率向上には、植物の生育に必須な微量要素である亜鉛の適切な供給が新たな課題となっている。亜鉛欠乏は生育不良や収量低下を引き起こすため、土壌診断に基づいた施肥設計が重要だが、土壌への亜鉛供給だけでは植物への吸収効率が悪く、効果的な対策とは言い難い。葉面散布も有効だが、散布時期や濃度、製剤の違いによって効果にばらつきが生じる。そこで注目されているのが、キレート剤を用いた亜鉛供給や、光合成細菌などの微生物を利用した吸収促進技術である。これらの技術により、植物体内の亜鉛濃度を高め、秀品率向上に繋げる試みが進められている。しかし、最適な施用方法やコスト面など、実用化に向けた更なる研究開発が必要とされている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

免疫力向上に亜鉛が重要だが、現代の農業 practices が土壌の亜鉛欠乏を招き、人体への供給不足につながっている。慣行農法におけるリン酸過剰施肥、土壌への石灰散布などが亜鉛欠乏の要因となる。また、殺菌剤の過剰使用は菌根菌との共生を阻害し、植物の亜鉛吸収力を低下させる。コロナ感染症の肺炎、味覚障害といった症状も亜鉛欠乏と関連付けられるため、作物栽培における亜鉛供給の改善が急務である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トウガラシの辛味成分カプサイシノイドと赤い色素カプサンチンの生合成経路は一部共通している。カプサンチンはカロテノイドの一種で、カロテノイドは植物において光合成の補助色素や抗酸化物質として働く。トウガラシの品種によって辛味と色素の含有量は異なり、辛くない品種はカプサイシノイド合成酵素を持たない。カプサンチン合成酵素の発現量が高いほど赤い色素が多く蓄積される。これらの酵素の遺伝子発現を調節することで、辛味や色素の量をコントロールできる可能性がある。つまり、トウガラシの辛さと赤色の強さは、それぞれ特定の酵素の働きによって決まり、遺伝子レベルで制御されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

花粉と花蜜にはさまざまな成分が含まれています。花蜜には、主に糖分、アミノ酸、フェノール、アルカロイドなどがあります。一方、花粉には、糖質、タンパク質、ビタミン、ミネラル、色素(フラボノイド、カロテノイド)が含まれています。ビタミンやミネラルは、ハチミツ中のインベルターゼという酵素が糖を転化するのに必要な補酵素として作用する可能性があります。そのため、花粉の品質や量は、ハチミツの味わいに影響を与えると考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トレハロースはグルコースが結合した二糖で、還元性を持たない。水分子と相性が良く、保湿性向上や凍結・解凍時の離水防止に効果がある。タンパク質の変性を抑え、保存性を高める作用も確認されている。植物がトレハロースを得ると乾燥耐性が向上するのもこのためと考えられる。これらの特性は、食品保存や医療など様々な分野で応用されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏肉や魚粉に含まれる旨味成分、イノシン酸の関連物質であるイノシンが植物の発根を促進する。農研機構の研究で、イノシンが水耕栽培で根の発育を促すことが示された。イノシンはアミノ酸製造の副産物であり、黒糖肥料に多く含まれる可能性がある。発根促進は微量要素の吸収を高め、品質向上に繋がる。土壌劣化を回避し、微量要素が吸収しやすい環境を維持することが重要となる。アミノ酸廃液由来の発根促進剤も市販されている。発根促進でカリウム欠乏も軽減できるため、黒糖肥料は発根に有効。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、野菜の美味しさ、特にカロテノイドに着目して考察しています。ニンジンやトウガラシなどの色鮮やかさはカロテノイドによるもので、視覚的に美味しさを喚起します。また、横濱鶏の黄金色の油も飼料由来のカロテノイドによるもので、独特の旨味を持つとされます。カロテノイドは抗酸化作用があり、発がん抑制効果も報告されています。著者は、美味しさの追求が健康につながる可能性を示唆し、B級品ニンジンを摂取した家族の癌が軽減したという逸話を紹介しています。さらに、β-カロテンが免疫グロブリン合成に関与する可能性にも触れ、野菜の持つ健康効果の多様性を示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、特別な品種ではないニンジンが栽培方法一つで洋菓子のような深い甘さを持つことに驚き、その美味しさが人の健康や病気予防に繋がる可能性を探る。食に関する本から、グルタチオンという成分が苦味を抑え、塩味・甘味・うま味を増強し「こく味」を引き起こすことを知る。グルタチオンは植物の光合成も促進するため、光合成が活発な植物はグルタチオン濃度が高く、病気になりにくい可能性があると考察。これにより、食味と健康、さらには肥料による食味向上の関連性が示唆され、野菜の美味しさ追求が健康増進の鍵となる可能性に期待を寄せている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物におけるカロテノイド生合成は、IPPとDMAPPを前駆体として非メバロン酸経路またはメバロン酸経路で進行する。最終生成物はカロテノイドであり、様々な構造と機能を持つ。例えば、光合成の補助色素や抗酸化物質として働く。カロテノイド生合成の制御は、代謝工学的手法で遺伝子発現を操作することで可能となる。これにより、特定カロテノイドの増産や新規カロテノイドの創出が可能となる。栄養価向上や産業利用などへの応用が期待されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農研機構の研究では、タバコ由来の「ロリオライド」がナミハダニを始めとする害虫の生存率・産卵数を低下させることが明らかになりました。ロリオライドは殺虫作用を持たず、プラントアクティベータとして働きます。これは、作物の害虫に対する防御反応を示唆しています。

ロリオライドはカロテノイドを起源とし、カロテノイドが分解される際に生じます。植物は、害虫に対する防御反応の一環として、ロリオライドなどのプラントアクティベータを使用している可能性があります。この研究は、害虫防除のための新たな戦略につながる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネナシカズラは、根や葉を失って宿主植物に寄生するヒルガオ科の寄生植物です。京都のネギ畑に初めて出現し、その出現原因は不明です。

ネナシカズラは光合成を捨てて寄生生活を送っており、黄色の色素を持っています。卵菌など他の寄生生物と同様に、かつては光合成を行う藻類だった可能性があります。

ネナシカズラは現在、葉緑素を捨てている最中にあると考えられます。ヒルガオ科の強い適応力は、この寄生植物の出現にも関与している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パルミジャーノ・レジャーノを購入し、長期熟成チーズに現れるチロシンの結晶を観察した。30ヶ月熟成のため高価だが、旨味成分であるグルタミン酸増加の目安となるチロシン結晶を実際に見てみたかった。切り分けたチーズには白い粒子が確認でき、接写で結晶らしきものを観察。結晶周辺の隙間はタンパク質分解で生じた可能性がある。チロシンは疎水性アミノ酸で微苦だが、その性質が結晶化に関係しているかもしれない。チロシンは様々な食品や栽培に関する情報でよく見かける物質である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

歯の形成は、母乳栄養と密接に関係しています。母乳に含まれるカルシウムやリンは、歯の主要な構成要素であり、適切な歯の形成に不可欠です。さらに、母乳は顎の発達を促進し、将来の永久歯の健全な成長を助けます。母乳を与える行為は、赤ちゃんの口腔筋を鍛え、正しい歯並びや噛み合わせの形成にも寄与します。一方で、人工乳は母乳に比べて栄養バランスが劣り、顎の発達を十分に促さない可能性があります。そのため、可能な限り母乳で育てることが、子供の歯の健康にとって重要です。母乳栄養は虫歯予防にも効果があるとされ、生涯にわたる口腔衛生の基礎を築く上で大きな役割を果たします。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンの枝葉の赤紫色の原因を探るため、リン酸欠乏とアントシアニンの関係、pHによるアントシアニンの色の変化について調べた。ミカンの色素としてβ-クリプトキサンチンとノビレチンが存在するが、分解中の葉の赤紫色はこれらとは異なる。分解環境下ではpHが酸性に傾き、フラボノイドが安定化し赤紫色になると推測される。写真はフラボノイド由来の色なのか、更なる調査が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

β-カロテンなどのカロテノイドは、植物性食品に含まれるプロビタミンAとして摂取される。小腸でβ-カロテンは2分子のレチノール(ビタミンA)に変換され、肝臓に貯蔵される。ビタミンAは、眼の桿状体細胞でロドプシンという視色素の構成成分となり、視覚に重要な役割を果たす。ビタミンAが不足すると夜盲症などを引き起こす。また、免疫機能の維持にも関与し、欠乏すると感染症にかかりやすくなる。かぼちゃはβ-カロテンを豊富に含むため、風邪予防に効果的と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、「紅葉と黄葉で、落ち葉の土への還り方(分解速度や土壌への貢献)に違いがあるのか」という疑問を考察しています。黄葉はキサントフィル、紅葉は抗酸化作用を持つアントシアニンが担います。特にアントシアニンは、光合成時の「こぼれ電子」回収に関わるフェノール性化合物である点を強調。著者は、抗酸化作用が強くフェノール性化合物であるアントシアニンを含む紅葉が、土壌微生物による分解促進や土の有機物(腐植)構成に、黄葉よりも貢献する可能性を推測し、その科学的な実態はどうかと読者に問いかけています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

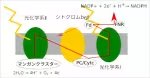

この記事では、光合成の明反応に関わる必須元素を解説しています。明反応は、水から電子を取り出しNADPHを生成する過程で、マンガンクラスターが水の分解にマンガンを必要とすることを説明しています。さらに、光化学系ⅠとⅡではクロロフィルが光エネルギーを吸収するためにマグネシウムが必須であることを述べています。加えて、高エネルギー反応に伴う活性酸素対策としてカロテノイドが存在し、βカロテンは炭素と水素のみで構成されていると補足しています。これらの元素の供給が光合成、ひいては植物の生育に不可欠であることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キサントフィルはカロテノイドの一種で、黄橙色の天然色素。光合成において光防護の役割を担い、植物や藻類、一部の菌類や細菌に存在する。動物は自身で合成できないため、食物から摂取する。

代表的なキサントフィルには、ルテイン、ゼアキサンチン、β-クリプトキサンチン、アスタキサンチンなどがある。ルテインとゼアキサンチンは目の黄斑部に蓄積し、加齢黄斑変性症の予防効果が期待されている。β-クリプトキサンチンは骨粗鬆症予防との関連が研究されている。アスタキサンチンはサケやエビ、カニなどに含まれ、強力な抗酸化作用を持つ。

卵黄の色は、鶏の飼料に含まれるキサントフィルの種類と量に影響される。かつてはカニ殻が利用されていたが、アレルギー誘発の可能性から、現在ではカボチャやパプリカ由来の色素が用いられることが多い。