知人が木の枝が腐植になるかならないかで討論になったらしい。

知人が会話していた人は枝は絶対にならないと主張した。

そもそも木の枝が腐植になるかどうかなんて大抵の人にとってはどうでも良い話かも知れないけど、栽培にとっては重大になりつつある問題が背景にある。

個人的にはアグリビジネスだ、日本の栽培技術を海外に輸出だと言って、アジアに進出している人が増えつつあるのが問題を悪化させていると思っているが、それはまた別の機会で。

おそらく、アグリビジネスだといって日本の技術を海外に輸出していることで、近い内に自身に重大なダメージを与えることになるだろう。

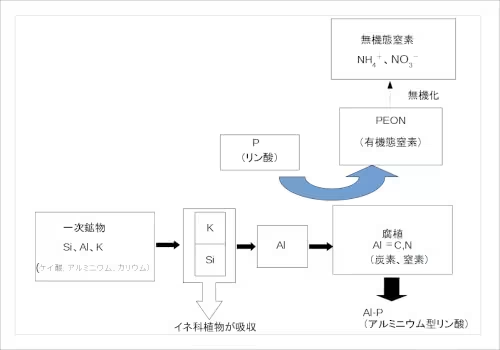

なんてことは置いといて、枝が腐植になる話だけど、現在の腐植周りの説として、

(農文協 作物はなぜ有機物・難溶解性成分を吸収できるのか 238ページの図を参考にして作成)

このような模式図がある。

一次鉱物から諸々の要素がなくなってAl(アルミニウム)になっている話は下記の記事を読んでもらうとして、

その後にある腐植のAl≡(C,N)は、一部の鉱物で風化してアルミニウムの箇所が出てきた粘土鉱物に、

・プラント・オパール(ケイ素を含んだ植物の死骸)

・フェノール性化合物(リグニンが分解したもの)

のどちら(もしくは両方)がつながっていると考えられている。

※実際にはわかっていない。

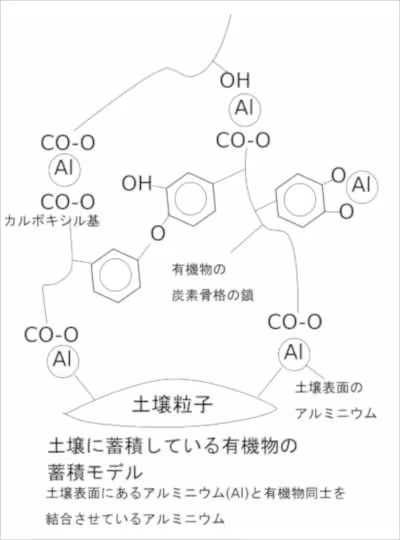

(農文協 作物はなぜ有機物・難溶解性成分を吸収できるのか 198ページの図を参考にして作成)

これは土壌に有機物が蓄積しているモデル(考えられていること)。

土壌粒子のアルミニウム(Al)につながっているのはフェノール性化合物

他に土壌の微生物らの死骸由来のタンパクも結合する。

実際にわかっていないのであれば、枝が絶対に腐植にならないという意見は間違いであることは明確で今回の話は終わる。

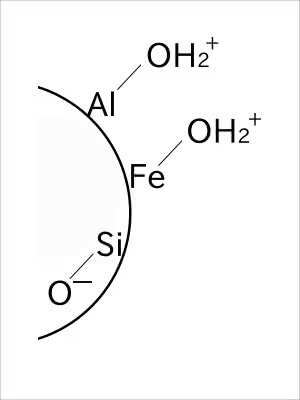

だけど、ここで話を終わらせるのは面白くない。という事でもう少し話を進めると、アルミニウムが話題に挙がったけど、アルミニウムが土壌にあると有害じゃないのか?という疑問も発生する。

アルミニウムの有毒性といえば、アルミニウム自身がいろんなものと結合したい特徴があって、生育に重要な要因と結合して無効化してしまうことであって、

この特徴が優位に働く時もある。

植物にとって優位に働くことがあれば積極的に出していきたいけど、出しすぎると植物にとって有害に働いてしまう。

このような特徴があるものに対して、植物が活用しつつ自己防衛のためにできることといえば、自身で合成したカロリーやビタミン、取得したミネラル以外のたくさんあるもので封じてしまえば良い。

そういう物質といえば、植物の構造を形成するセルロース(繊維)とリグニン(木質)であって、それらを土壌に投入してアルミニウムのいいとこ取りするのであれば、腐植が植物由来のものでできるという話は十分にあり得ることになる。

次の記事

関連記事