棚倉の西断層より西側に山本公園というところがあり、

この公園には川があって、

川の横にはキャンプ場がある。

この川に訪れた時、

崖の一部が崩れ、崖付近には近寄れなくなっていた。

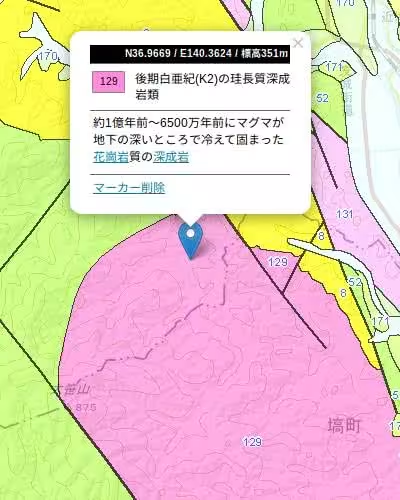

この崖の個所の地質を先に調べておくと、

崖崩れが発生していた個所(ピンの右側)は花崗岩質の深成岩となっている。

崖崩れ個所には近寄れないが、崖崩れ個所の少し上流は立ち入り禁止でなかったため近寄ってみると、

丸みを帯びた大きな花崗岩由来の石が堆積していた。

この石らはもう少し上流から流れてきたものだろう。

崖崩れを起こしたところはもう少し角ばった礫なのだろうけれども、ある程度川の流れにのると角が取れて丸みを帯びていく。

角が取れるということは、砂、シルトや粘土になって石から外れるということなので、石が川の流れにのって転がるという現象こそが、石にあるミネラル分を水に乗せて下流へと運ぶ作用になるわけ。

石の成分が水に溶けるというのは想像しにくいけれども、崖崩れや石の丸みはどうして起こる?ということを順を追って考えてみると、下流で堆積した土というものが少しはイメージできるようになるのかなと。

そんなことを1年3ヶ月前に考えていたな。

関連記事