家畜糞をメタン発酵させた後の消化液について調べていた時に生成AIのGeminiに質問をしたら、スティックランド反応という用語を返してきた。

スティックランド反応について読み進めてみると、今まで見てきた他の堆肥作りでも重要になるので、丁寧に見ておくことにする。

スティックランド反応(Stickland Reaction)は、嫌気性微生物、特にクロストリジウム属(Clostridium)の細菌によって行われる、特殊なアミノ酸の発酵経路であるそうだ。

反応の具体的な内容は一方のアミノ酸(電子供与体)が酸化され、もう一方のアミノ酸(電子受容体)が還元される。

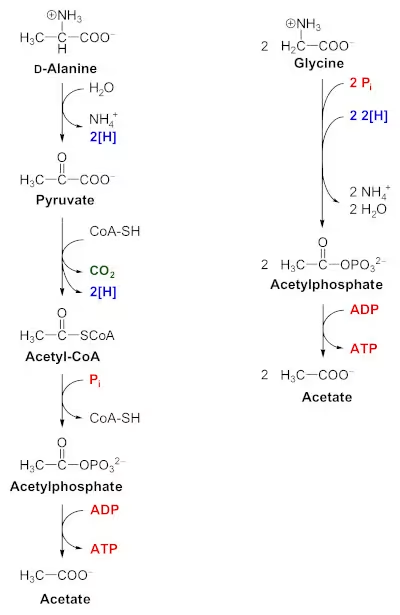

Wikipediaから反応をそのまま引用することにする。

アラニンとグリシンを例にして、アラニンが電子供与体(還元剤)となり、グリシンが電子受容体(酸化剤)となる。

※還元剤は他の物質に電子を与えやすく、酸化剤は他の物質から電子を受け取りやすい

上の反応の場合、アラニンが酸化され、グリシンが還元される。

酸化還元の反応でわかりやすいのは、水素(H)を手放しているのが酸化で、水素(H)を受け取っているのが還元になる。

何故かというと、水素(H)には蓋の役割があり、酸化剤が他の物質から電子を受け取った箇所に水素で蓋をすることで安定化するから。

例:メタン ※下記の式は単純化したものなので、実際の反応とは異なる

C4+ + 4e- + 4H+ → CH4

スティックランド反応で注目すべきは、還元剤のアラニンと酸化剤のグリシンのどちらの最初の反応でも、アミノ基(アンモニウムイオン:NH4+)が外れているということと、最終産物が有機酸(短鎖脂肪酸:上の図では酢酸)になっているということだ。

この反応は、米ぬか嫌気ボカシ肥の失敗のサインの悪臭化合物についての続きで触れた内容と同じだけれども、今回の記事で新たに用語を知れたことは大きい。

用語を知れた事で、嫌気発酵に関する解像度が大幅に高まるから。

余談だけれども、クロストリジウム属の細菌と言えば、米ぬか嫌気ボカシ肥作りで水分量が多い時に活発になる細菌になる。

スティックランド反応を経て、米ぬか嫌気ボカシ肥作りで水分量が大事という話の説得力が増した。